“好生态也能变成‘好资产’。”9月1日,雅安市雨城区草坝镇大元村党总支书记张严彬手拿鲜红的签约本,激动地给乡亲们讲起红本本背后的细节。不久前,村委会将村里100亩坡改梯土地三年经营权,以29.6万元的价格转让给雅安雨禾农业科技有限责任公司,成为雅安首单水土保持生态产品价值转化交易。

今年是“绿水青山就是金山银山”(下称“两山”)理念提出20周年。不仅在雅安,我省水利系统通过践行“两山”理念,创新转化路径实现点水成“金”,水权交易、水土保持生态产品价值转化交易、水土保持碳汇交易、滨水文旅开发……探索水生态产品价值实现的路子越走越宽。

广元市青川县青溪镇,不少市民游客来到唐家河青竹江体验漂流的清凉与激情。 滕建新 摄

河湖长治润“两山” 全省河湖“有人管”“管得好”

刚进入9月,巴中市南江县赤溪镇西厢村星空民宿负责人刘新宇就开始着手为国庆长假策划新的接待方案。按照往年经验,过不了几天,很多老客户就会陆续打来预订电话。

“每年不同时节的服务都要有新的变化,才能更有竞争力。”刘新宇说,这几年依托村里的好山好水,当地发展起来不少民宿,村里很多人都吃上了“旅游饭”。

西厢村地处渠江流域上游,几年前,这里还只是一个偏远的小山村,境内山溪沟、堰塘数量多。过去由于存在生活污水直排、农村面源污染等问题,村内河水水质一直不太好。

从2023年开始,我省在21个市(州)全面推广基层河湖管护“解放模式”,重点改善农村河塘库堰的面貌与生态。作为“解放模式”重点示范村,西厢村从“管护责任”“管护体系”“管护举措”“管护效益”等方面发力,让村里的山溪沟、堰塘等“有人管”“管得好”,持续改善河湖生态。

西厢村村委会主任、村级河长岳俊洪告诉记者,随着水质的改善,村里依山傍水的秀美环境,吸引了越来越多的人前来休闲旅游。近几年村里建起的龙腾峡漂流等24个农文旅项目,更是带动了村民的收入增长,走出了一条水旅融合发展的新路径。

作为长江上游重要水源涵养地和黄河上游重要水源补给区,四川年径流量占长江水系总径流的三分之一;在黄河的枯水期,四川提供了高达40%的水量,而在丰水期,这一比例也达到了26%。四川境内大小河流8596条、湖泊417个、水库8109个、渠道5002条、国际重要湿地3个,被称为“千河之省”。

“河湖长制助力河湖长治。”省河长制办公室相关负责人介绍,为深入践行“两山”理念,省级14个主要河湖全部实行“双河长制”,28名省级领导担任河湖长,研究推动相应河湖保护治理工作。目前,全省近5万名河湖长常态巡河治河,推动涉水问题整治。

截至今年8月,全省203个国考断面水质优良率和285个水功能区水质达标率连续两年达100%,长江黄河干流水质连续8年达Ⅱ类及以上,创20多年来最好水平。

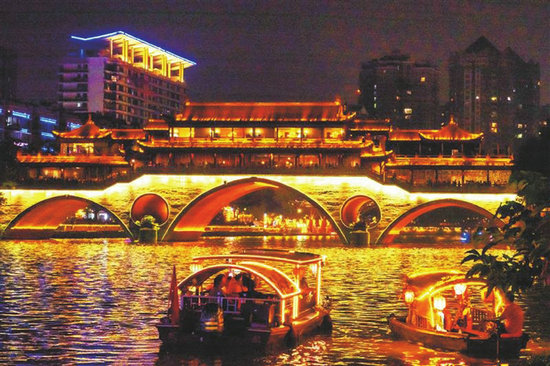

成都“夜游锦江”项目。 张建鸣 摄

改革实践富“两山” 让水资源成为可交易的“生态资产”

近日,全国首个省级水权交易服务中心中国水权交易所四川省交易服务中心在四川天府新区揭牌。揭牌当天,该中心就迎来了“大生意”——达成4宗用水权交易,新增交易水量8945万立方米,交易金额合计744万元。

在当天达成的4宗交易中,有全国首宗长江干流跨省取水权交易:由四川省宜宾惠美线业有限责任公司、宜宾市翠屏区万淼水务有限责任公司作为水权转让方,将200万立方米长江干流取水权,以40万元的价格转让给重庆理文造纸有限公司。

“我们企业通过节水化改造,减少了水资源的使用量,而结余下来的用水指标就作为交易标的在水权交易平台上交易,变成了真金白银。”四川省宜宾惠美线业有限责任公司负责人表示,此次交易的达成,让节水、爱水的理念深入每个员工的心中,也坚定了企业走水资源节约集约利用道路的决心。

省水利厅相关负责人表示,该宗交易实现水资源行政管理与市场配置的适度分离,既缓解了重庆企业的用水之急,又盘活了四川企业节约下来的水资源;既是激励节水的一种市场化手段,也是探索生态产品价值实现机制的又一突破。

党的二十届三中全会要求深化生态文明体制改革,健全生态产品价值实现机制。其中,“推进用水权市场化交易”是一项重要内容。从2022年8月交易第一单起,截至今年8月底,全省已完成用水权交易1438单,交易水量超1.9亿立方米,总金额4126万元,交易的单数、水量和金额均位于长江流域前列,水资源成了可交易、可转化为真金白银的“生态资产”。

不仅如此,我省还积极推动多种类型的用水权市场化交易。例如,通过统筹“盆中的水”与“盛水的盆”,坚持多权同确,探索将取水权、工程产权、以水价改革为基础的收费权等整合为特许经营权,有效盘活沉淀资产,扩大水利投融资规模,全省已累计融资58亿元资金用于水利工程建设。

眉山天府新区北斗镇石河村的志愿者打捞河面漂浮物。 彭雅灵 摄

群众受益爱“两山” 将水生态优势变为摸得着的实惠

这几天,大元村“撂荒地变现”的消息,传遍了周边的乡镇,乡亲们纷纷来打听,这到底是怎么“换”成钞票的。

“以前这片土地位于凤鸣河生态清洁小流域,由于坡度大,一下大雨就会冲下来‘黄泥汤’,水土很难留住。现在,这里变成了保水保肥的梯田,环境也治理得巴巴适适。”张严彬说,为了留住宝贵的水土,当地通过实施坡改梯、水保林、封育治理措施和小型水利水保工程,累计治理水土流失面积1.62万亩,取得流域治理和生态景观等多重效益。

据了解,此次大元村对小流域内的100亩坡改梯土地三年经营权进行交易,所得资金将用于水土保持功能巩固提升和村民增收共富,推动实现经济效益和生态效益双丰收,让“两山”理念转化为群众看得见、摸得着的实惠。

省水利厅水土保持处相关负责人介绍,通过积极探索建立水土保持生态价值实现机制,仅去年成交的7个项目,就带来国有资产收益超297万元、村集体财产收益613万元,解决了地方政府持续投入的后顾之忧,也为今后在全省广泛推进水土保持生态价值实现打下坚实基础。

不仅是小流域,“两山”理念的水利实践,也在成都的母亲河锦江两岸上演。

“水岸街坊船,锦江不夜天”,近年来,成都积极探索生态产品的价值转化,特别是在锦江猛追湾一带,随着水环境、水生态的持续改善,“烟火气”越来越旺,水质改善带来的生态红利越发明显。“通过锦江综合治理,带动猛追湾片区30余家商铺主动转型业态提升品质,周边商铺、住宅的市值明显提升。”成都市河长制办公室相关负责人介绍。

而依托“夜游锦江”项目,2025年上半年,全线经营区域(水上游船、岸上商业)共接待游客约200万人次,实现收入约1980万元,周边商户营收持续增长,市民游客也享受到优美的滨水环境。

青山就是幸福,绿水就是民生。“推动水生态产品价值实现,就是将水生态优势转化为经济价值,促进区域经济发展,实现‘一方水土养一方人’到‘一方水土富一方人’的迭代升级。”水利部发展研究中心副主任吴浓娣说。(四川日报全媒体记者 邵明亮)

同步播报

4宗“节水贷”“取水贷” 融资16.98亿元

四川日报讯 近日,省水利厅组织举行4宗“节水贷”“取水贷”协议的集中签约仪式,共融资16.98亿元。

“节水贷”是为节水产业定制的绿色金融信贷产品,旨在为供用水单位、节水服务企业及水利建设投资主体提供专项融资服务方案。“取水贷”是以取水权为质押物的投融资机制,主要应用于农村水利建设、节水产业升级等领域。

在当天的签约仪式中,中国农业发展银行德阳市分行、巴中市分行分别与德阳市所辖企业、巴中市所辖企业完成3宗“节水贷”融资服务,贷款总金额高达16.45亿元,主要用于村镇供水提质增效、水厂建设与管网改造。中国工商银行股份有限公司广元分行与苍溪县所辖企业达成1宗“取水贷”融资服务,贷款金额5300万元,主要用于工业水厂项目建设。

“谁节水谁受益,水资源也能转化为实实在在的金融价值。”省水利厅水文水资源处负责人表示,近年来,我省“节水贷”“取水贷”金融产品不断丰富,贷款规模不断扩大,对壮大节水产业,促进水资源节约集约利用发挥了重要支撑作用。以“节水贷”为例,该款绿色金融信贷产品主要支持的项目包括节水基础设施建设、节水技术改造水效提升、非常规水开发利用、供水管网漏损控制、合同节水及节水设施运行管理、节水产品研发及装备制造等节水类项目,积极发挥金融要素在促进水资源节约集约利用中的作用。(四川日报全媒体记者 邵明亮)

(原载2025年9月4日《四川日报》)

编辑:郭成