石碑为蜀道考古研究提供了有力证据。

文物档案

位于仙海铜瓦村甘露寺附近,石碑高约2米、宽约90厘米,弧形碑额高约77厘米,上面雕刻着“双龙戏珠”图像。由于碑身残缺,碑名和刻立时间无从辨别,专家暂时将其命名为“铜瓦铺教化碑”。

专家说价值

绵阳市博物馆考古研究部助理馆员王欣菲表示,铜瓦铺教化碑具有明显的教化作用,为研究当时的民风、民俗提供了重要依据。碑文对子女教育进行引导,对婚嫁、丧葬等社会行为加以规范和约束,对地方民风、民俗的形成起到了一定导向作用,对研究当地当时民风、民俗的形成具有不可替代的价值。

在绵阳市仙海水利风景区铜瓦村,藏着一块看似普通却意义非凡的石碑——铜瓦铺教化碑,当地人亲切地称它为“民风碑”。在蜀道考古调查阶段性成果中,它作为金牛道绵阳段新发现的7处文物遗存之一,吸引了众多目光。近日,记者实地探访,联合专家一同揭开它的神秘面纱,解读其背后的历史密码。

实地寻踪

古朴石碑静立村道诉沧桑

从绵阳城区出发,沿着仙海东路、金铜路,再转入105乡道,行至铜瓦村甘露寺附近,左侧路面上的铜瓦铺教化碑便映入眼帘。远远望去,它并不起眼,碑身左侧残缺,一侧杂草丛生,碑前下方还堆放着柱础等杂物。经测量,石碑高约2米、宽约90厘米,弧形碑额高约77厘米,上面雕刻着“双龙戏珠”图像,生动形象。

据当地一位老人回忆,这通石碑年代久远,在他爷爷小时候就已立在此处,具体刻立时间无人知晓。石碑残缺的部分,是上世纪70年代被人为损坏的。过去,大家虽知道它与民风教化有关,但平时鲜少关注碑上文字,随着村里老一辈人相继离世,如今更是鲜有人能说清它的来历。

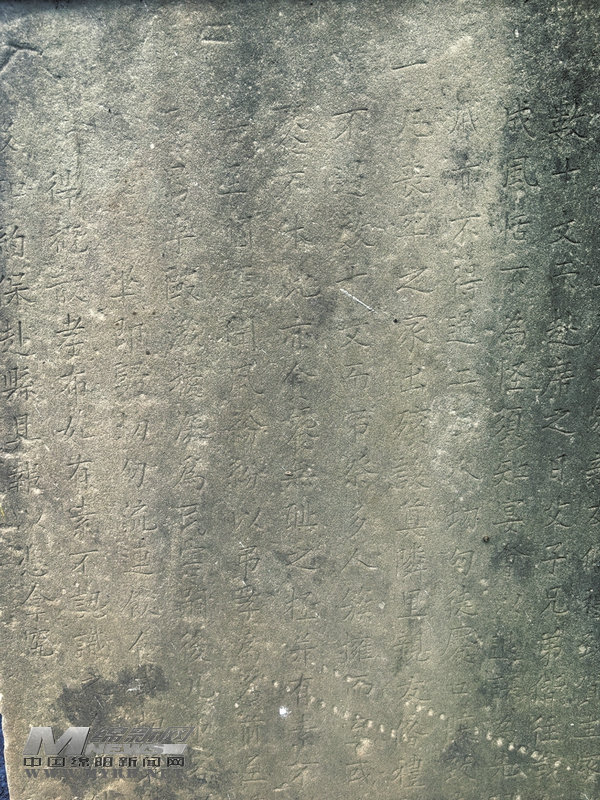

石碑正、背面均刻有文字,正面大部分文字尚可识别,不过部分因风雨侵蚀变得模糊,下端还有些文字被泥土掩埋;背面则布满干燥苔藓,文字几乎完全模糊,仅个别字隐约可辨,难以成句。由于碑身残缺,碑名和刻立时间都无从确定,参与蜀道考古调查的专家根据正面现存文字,暂时将其命名为铜瓦铺教化碑。

部分碑文至今仍清晰可见。

碑文揭秘

县令谆谆劝诫树新风

从铜瓦铺教化碑正面碑文推测,这是地方县令为教化民风而撰写公布的。其内容涵盖科举教育、婚娶与丧葬等多个方面。

在教育方面,县令大力提倡“子弟读书须延请名师,从此进学发科,终身受益”,告诫家长不要因贪图省钱而耽误子女成才,还建议“会数家共凑,公请设帐教授,将见文风日起、科举连绵”,强调教育带来的益处不仅限于子女个人。

对于婚娶习俗,县令指出,当时亲友备礼致贺,主家设席宴客,常出现“父子兄弟偕往或全家毕至”的现象,这种风气并不好。他认为“宴会以退让为先”,要求大家今后赴宴不要人太多,避免因贪吃而丧失廉耻。

在丧葬方面,邻里亲友备礼致祭,主家招待酒饭时,常出现“多人拥簇而至或全家出动”,甚至有假冒亲友的人、啯匪(无业游民、流民、逃兵等)打着“弟孝”名号混吃混喝,酒足饭饱后还打架斗殴。为此,县令建议今后每家派一人致祭丧事,不要逗留饮食或聚众赌博让主家难堪,若遇到不认识的人或外来啯匪混吃混喝,要立即保留证据报案,官府将予以查办。

价值考证

蜀道考古添新证

这通石碑究竟刻立于何时?从现存碑文及地方史志中,能找到不少线索。碑文中提到“本县查梓邑子弟聪明者……多”“……知约保赴县具报”,由此可知立碑时铜瓦铺隶属于“县级”建治,“梓邑”一般指梓潼县,结合“本县”说法,可确定当时铜瓦铺隶属于梓潼。

铜瓦铺曾是魏城县辖驿铺,魏城县在西魏废帝二年(553年)设立,元至元二十年(1283年)并入绵州。民国《绵阳县志》记载,清雍正五年(1727年)绵州升为直隶州,领德阳、安县、绵竹、梓潼四县,铜瓦铺仍隶于绵州。而铜瓦铺改隶梓潼县,是因为清康熙三十一年(1692年)、乾隆三十二年(1767年)涪江洪灾毁城,乾隆三十五年(1770年)绵州州治移至罗江,州属东北二乡内数村及魏城一驿划拨梓潼县管理,铜瓦铺也在其中,嘉庆七年(1802年),绵州州治回迁旧治。此外,碑文中出现的“啯匪”,最早出现于清乾隆初。综合这些信息推断,铜瓦铺教化碑应刻立于清乾隆三十五年至嘉庆七年之间。

绵阳市博物馆考古研究部助理馆员王欣菲表示,铜瓦铺教化碑意义重大。从残存碑文来看,它具有明显的教化作用,为研究当时的民风、民俗提供了重要依据。碑文对子女科举教育进行引导,对婚嫁、丧葬等社会行为加以规范和约束,对地方民风、民俗的形成起到了一定的导向作用。而且,碑文由县令撰写,体现了地方官员对辖区民间社会风气的高度重视,对研究当地当时民风、民俗的形成具有不可替代的价值。

此外,石碑立于铜瓦村村道边,说明这条村道过往行人较多,能起到广泛的宣传告知作用,这也从侧面印证了石碑所在道路是金牛道的主干道,为蜀道考古研究提供了有力证据。

(记者 张登军 文/图)

编辑:谭鹏