立夏后,隐匿在绵延群山中的绵阳北川羌族自治县都贯乡瓦壶沟村,山雾像被风揉碎的蚕丝。

5月10日,游客薛超一家四口拖着行李箱,沿青石板路拐进一座挂着“不语书院”木牌的院落时,迎面撞见主理人梁志发正踩着梯子往野樱桃树上挂风铃。“这是第37个风铃。”他晃了晃手里斑驳的铜铃,“每个都刻着客人想忘记的烦恼。”

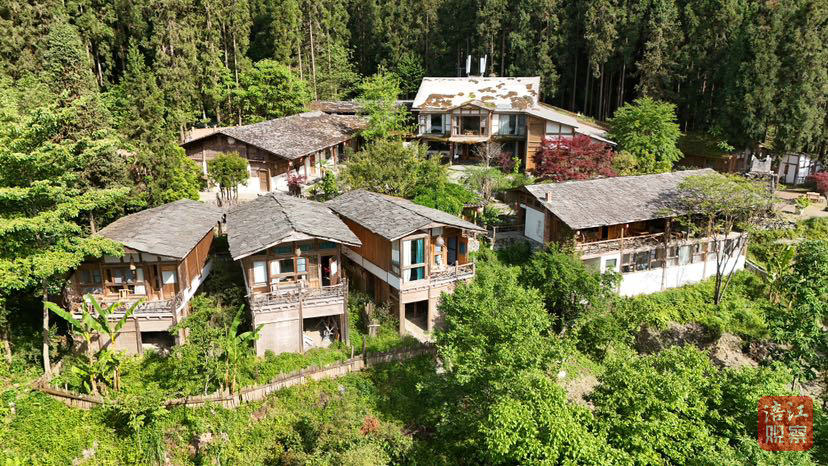

这看似不经意的举动,恰似北川民宿产业升级的生动隐喻——当周边民宿还在比拼山野景观房和篝火晚会时,这座由乡村废弃小学改造的书院,正用“住宿+文化疗愈”的新配方,让入住率常年保持在65%以上,比区域平均水平高出20%。

古村落的晨雾与书本

清晨,薄雾未散,阳光透过书院木窗洒在书架上。薛超推门取书阅读;鸟儿轻啼,抬眼间,远处山脊线框在窗棂间,恰似一帧写意山水画映入眼帘。

这种场景化设计无处不在:由教室改建的客房保留木梁穿斗结构,枯藤树根制成的门把手尽显匠心;“夏月”“禹田”等房名取自诗句,充满田园诗意。正房学堂最受欢迎,游客或席地读书,或伏案练字,于山水间尽享雅趣。

“城市人缺的不是床,是‘不像日常’的时间。”老梁指着羌族草编说,书院没有标准间,只有“24小时生活剧本”。客人可化身“巡山茶农”上山采茶,或当“木工掌墨师”学做木工,亦或是跟着非遗传承人编草编。在这里,乡村不只是山水田园的栖息地,更是文化灵魂的归所。

这种文化浸润并非个例,走进半山腰的“瑞丰竹庐”民宿,坍塌的牛圈改造成羌茶工坊,废弃的草楼改为特色客房;在建于山顶的“一半壶缘”民宿,可静坐山顶煮一壶羌茶,云雾缭绕的风景尽收眼底,这里还设有村史记忆馆,老照片、老物件让古村落的记忆鲜活起来。

从“睡一晚”到“活一天”

“叔叔,这是什么草?”

“是灰灰菜,旁边那是霍麻,小朋友不要碰,会‘辣’手哦!”

在书院附近的茶园,孩子们挎上竹篮采茶,好奇地询问野花野草的名字。老梁蹲身给他们一一讲解,让孩子们在百草园体验到大自然的馈赠。

采茶、掰芛、挖野菜、捉蝌蚪……品着亲手炒制的茶,吃上刚采摘的野菜,无论是大人还是孩子,放归山野的时光总能唤醒最纯粹的快乐与自由。

午后,当薛超带着一双儿女走进不语书院二期的非遗木工坊,一段老木匠与城里娃的生动课堂在这里开启。

“爷爷,你腰上挂的那个牛角是烟灰缸吗?”城里来的小孩踮脚摸着老木匠腰间发亮的物件。老人哈哈一笑,解下牛角轻敲两下:“这是传了三代的墨斗!”说着抽出浸满松香的棉线,在木头上“啪”地弹出一道乌黑的直线,孩子们“哇”地围上来,像看魔术般盯着那道突然出现的印记。

傍晚时分,准备返城的薛超收拾行李箱,新炒的茶叶、刚摘的野樱桃、羌族老阿妈酿制的苞谷酒,还有孩子们用粽树叶编成的蝈蝈……带走的都是在这山野乡间“活一天”的印记,带不走的却是萦绕在心间对这青山绿水的眷恋。

“这里不仅有风景,更有淳朴民风。孩子们用眼观察、用心学习、动手实践,感受生活乐趣和文化魅力。”薛超说:“两小时车程,收获的是意义非凡的一天。”

记者手记

“单靠房费难以为继。”老梁的账本印证着文化赋能的成效:2024年,“不语书院”住宿收入仅占45%,其余来自文化课程与山货销售,还带动50位村民就业,月均增收4000元。

火爆背后亦有质疑,有人批评其将羌文化“商品化”,也有人担忧过度场景化会消解文化深度。老梁直言:“想留住乡村烟火气,就得先让人走进来,让文化成为民宿可感知的‘第二层皮肤’。”

瓦壶沟的实践证明:当民宿成为文化载体,住宿不再是核心价值。真正稀缺的不是“风景+住宿”逃离日常的空间,而是重构时间意义的能力。这种深藏于“慢生活”的思维,或许揭示了文旅产业的新可能——与其追逐流量,不如种植让人反复回来的“情感根系”。

(涪江观察记者 李春梅 刘曾太 文/图)