尧治河村利用废弃矿洞打造的食用菌产业

2005年8月15日,时任浙江省委书记的习近平在浙江湖州市安吉县余村考察时首次提出“绿水青山就是金山银山”的科学论断,阐述了经济发展和生态环境保护的关系,揭示了保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力。

党的十八大以来,全国各地在习近平生态文明思想的指引下,像对待生命一样对待生态环境,积极探索环境保护和经济增长相辅相成的高质量发展,“两山”理念已经成为全党全社会的共识和行动。

今年是“两山”理念提出20周年。时光如一支画笔,绘下绿水青山的万千变化。

尧治河村“复兴之路”党建研学基地

3月27日至28日,来自全国14个省(区、市)的100多名城市党媒记者,齐聚湖北省襄阳市保康县马桥镇尧治河村,参加由《城市党报研究》杂志社、中共尧治河村委员会主办,襄阳市融媒体中心、尧治河集团、太湖湾智库承办的全国城市党媒“‘两山’新画卷幸福尧治河”新闻采风活动。通过实地走访村庄和矿洞,与村民互动交流等形式,全面深入了解尧治河村在生态保护、产业转型、文化传承及社会治理等方面的创新实践,探寻这个全国“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、中国山区幸福村的绿色转型密码。

矿村重生 从“卖石头”到“卖风景”

1988年的尧治河村,是鄂西北保康县一个“地无三尺平,人无三分银”的贫困山村。村民孙开林带领村民劈山修路、炸石开矿,用竹筐肩挑打通了第一条出山公路。村民李泽兰回忆:“那时候,一筐矿石换一袋米,大家都拼了命。”靠着磷矿资源,村里逐渐富裕,但粗放开采让青山伤痕累累:矿渣堆积、植被破坏、水土流失……

转型的代价是壮士断腕。为了让“两山”理念落地生根,尧治河村在2010年提出“三区融合”战略,将山区、矿区、居民区全部建成景区,累计关闭15个露天采矿点、8家矿粉厂,并投入3亿元实施生态修复。

海拔1600米的戴家湾矿区,曾经是尧治河第一个露天磷矿开采点,如今已是绿树成荫,负氧离子浓度达每立方厘米2万个,这里还栖息着30多种鸟类,连红腹锦鸡都回来了。村民姜兴武感慨:“过去矿车一过,尘土遮天;现在游客来跑步,说这里是‘天然氧吧’。”

尧治河村利用废弃矿洞打造的洞藏酒基地

从矿山到青山,尧治河人十年不辍,将“伤疤”变成了“氧吧”,实现了从“卖石头”到“卖风景”的华丽转身。昔日的矿区如今已经成为集生态观光、运动休闲、避暑度假于一体的4A景区。

在矿区变景区的探索中,尧治河人并未满足于矿山修复,而是将矿洞的绿色改造,也提升到了一个新的高度。废弃多年的老屋沟矿区主矿洞,如今摇身一变,成为独具特色的中国神话故事大观——三界洞天景区。五彩斑斓的灯光与奇特的钟乳石、传说中的人物造型、故事场景,吸引着众多游客前来探幽访胜。

“我们用声光电技术还原盘古开天、夸父逐日的神话场景,矿洞的天然混响让特效更震撼!”导游褚艳丽向游客介绍说,开业三年,景区累计接待游客80万人次,创收2.68亿元。村民李泽兰在景区旁经营“矿洞+电商+餐饮”,年收入超50万元。“以前矿洞是‘吃祖宗饭’,现在成了‘金饭碗’!”

尧治河村雪景

矿洞的蜕变远不止于此。更令人称奇的是,矿洞内还发展起了洞栽食用菌产业,菌香四溢,为村民和村集体带来了新的增收渠道。村里因势利导成立了食用菌合作社,并通过与村属企业探索“共享员工”新模式,极大地释放了矿洞食用菌生产的生产力。2024年,该村十几个矿洞共种植150万棒食用菌,实现销售收入8000多万元,利润2600多万元。

“一村十馆” 小山村的文化雄心

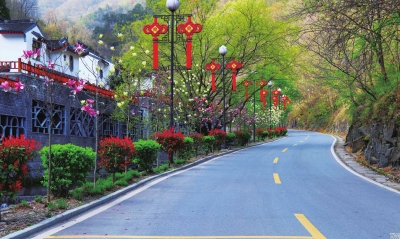

行走在尧治河村蜿蜒陡峭的旅游公路上,但凡路边能够看到开阔平坦的地方,就一定建有博物馆或与文化传承相关的展示馆。驻足细品你会发现,这里无论高山还是峡谷,除了诱人的山水风光,扑面而来的就是浓浓的文化气息。

“昨天靠精神,今天靠发展,明天靠文化!”村党委书记孙开林的话,道出了尧治河转型的核心逻辑。十余年间,村里建起十大文化场馆,形成“一村十馆”格局。

尧治河村的康养度假区

“矿总有挖完的一天,未来怎么办?”孙开林说,早在十几年前,他们就带着这个“灵魂拷问”学习政策、外出取经。特别是在面对国际国内磷化工产品市场持续波动,以及尧治河磷化工被并购的现实,经历过市场风浪洗礼的尧治河人愈发感到,只有将发展文化和文化产业作为新的路径和方法,才能把尧治河的绿水青山变成金山银山。

2012年,尧治河村打造的“中国磷矿博物馆”正式向公众开放,馆内陈列着全球40多个国家的磷矿标本,3D影片《宝藏尧治河》再现磷矿亿年形成史,模拟矿洞还原从原始开采到绿色矿山的演进,也是全国唯一一座“国字号”磷矿博物馆。

十余年来,尧治河积极将乡土文化资源与矿山修复和环境治理的政策规定进行对标,陆续规划建设了农耕文化博物馆、创业馆、党史馆和尧文化展示馆等。

尧治河村民自导自演的“尧治河精神”舞台剧

这些被称为“一村十馆”的文化工程,以及同步建成的4大谷26峡等70多处景观,擦亮了“村在园中、厂在绿中、房在花中、人在景中”的尧治河和美乡村品牌,弘扬和保护了优秀文化遗产。

而随着文化与经济的良性互动,尧治河获得了更多将本土文化资源融入绿色山水、转化为经济增长的机会。

自2020年以来,尧治河先后与杭州一家文化旅游公司合作,利用废弃矿洞建成了神话旅游主题景区——“三界洞天”。与宜昌客商合作,利用矿洞建成中部地区最大的白酒洞藏基地,打造沉浸式洞藏酒文化旅游体验区。

文化既是软实力,也是生产力。“一村十馆”作为尧治河特有的文化符号,已经成为培育新型文化业态,推动产业转型、乡村振兴、共同富裕的“硬支撑”。2024年,尧治河村的3个国家级4A景区,10个文化博物馆,4大谷26峡等景区,共计接待游客100多万人次,旅游综合收入达5亿多元。

党建铸魂 高山上的红色飘带

在尧治河村海拔1600米的群山中,12公里的“复兴之路”党建研学基地蜿蜒而上。嘉兴红船、古田会议旧址、遵义会址等微缩景观沿路分布。将理论与实践相结合,在绿水青山中重温党史,这是由武汉科技大学马克思主义学院精心策划,尧治河村全力打造的“复兴之路”党建研学教育基地。

这里不仅是湖北省党员干部培训教育基地,还是全省首家村级“全国关心下一代党史国史教育基地”。经过近3年的努力,武汉科技大学专家团队与尧治河村密切合作,充分利用当地独特的自然资源,巧妙地将党建馆、道路馆、强军馆、奋斗馆、理论馆、新时代馆等六大馆和十多处红色纪念地微缩景观布置在山间公路两侧,年接待党员干部、学生超7万人次。

尧治河村的乡村别墅

村党委委员吕泳和指着“红军食堂”微缩场景说:“当年红军吃糙米野菜,现在游客能体验‘忆苦思甜餐’,一盆南瓜汤、一盘野菜馍,吃得人热泪盈眶。”

“党的历史是最生动、最有说服力的教科书。”孙开林说,从党史中汲取奋进的力量,尧治河村从贫困落后高寒山村到中国山区幸福村的蝶变,就是党建引领的最好诠释。

“要苦先苦党员,要死先死干部!”这是刻在尧治河村史馆墙上的一句话。同样在尧治河宾馆走廊上,“红船精神”“井冈山精神”“西柏坡精神”“尧治河精神”……一块块具有时代印记的标语牌更是引人注目。

尧治河村景区一角

村党委还将党建融入治理:在尧治河村有这样一项规定,所有入党积极分子、新入职员工、后备干部都必须先到村福利院锻炼2个月,每天为老人洗衣做饭、铺床叠被、洗澡梳头,而且锻炼这堂课怎么样,由福利院老人打分说了算。

“我们党在不同的历史时期凝聚出不同的时代精神,我们既要传承好,更要结合当下实际发扬好。”在孙开林看来,所有党员心中要有一种感情,那就是对父老乡亲的热爱之情;脑中要有一种信念,那就是坚信党员只要带头,群众就跟你走。

在孙开林的带头下,尧治河村的转型从未止步。2024年8月,投资12亿元的尧神天池文旅项目动工,计划打造全国首个尧文化主题度假区;52公里矿洞带将全面开发,形成三产融合集群,预计年产值50亿元。

尧治河村村貌

转型给尧治河带来的变化肉眼可见:花木葱茏的山村美景让人陶醉,整齐划一的乡村别墅让人羡慕。采风期间,记者曾好奇的问村民“现在有多少人住上了别墅?”对方却笑着反问:“在尧治河,你看到有不是别墅的房子了吗?”说完这话,大家都笑了。

从靠矿吃矿到文旅兴村,从“地无三尺平”到“中国山区幸福村”,尧治河村用30年完成了一场震撼人心的蝶变。2024年,全村工农业总产值45亿元,实现利税4.5亿元,村民人均纯收入9万元,村集体纯收入4.2亿元……该村先后被评为全国文明村、中国十佳小康村、中国十大幸福村庄、国家生态旅游示范区等,获得“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、第二批全国乡村治理示范村等20余项国家级荣誉。循着“绿水青山就是金山银山”的发展轨迹,尧治河村走出了一条资源型村庄的绿色转型之路。

(记者 王鹏达 赵利宾 图片由襄阳融媒体中心提供)

编辑:谭鹏