总投资28亿元的盐亭同益新丝绸全产业链项目

金秋时节,秋风拂过盐亭大地,沉甸甸的果实挂满枝头,水产养殖基地里鱼儿欢跃,丝绸产业园内机器轰鸣,处处洋溢着丰收的喜悦与发展的活力。盐亭,这座素有“华夏母亲之都、世界丝绸之源”美誉的千年古县,正以全新的姿态拥抱现代农业发展浪潮。近年来,盐亭紧紧围绕乡村振兴战略部署,以科技创新为笔、绿色发展为墨,聚焦鳜鱼、蚕桑、水果三大特色产业,通过延链、补链、强链,推动“三链”深度协同,让传统产业焕发现代生机,在乡村振兴的壮美画卷上描绘出一幅幅产业兴旺、农民增收的生动图景。

智创“种业芯片”+全链溯源

“水中珍品”远销20余省市

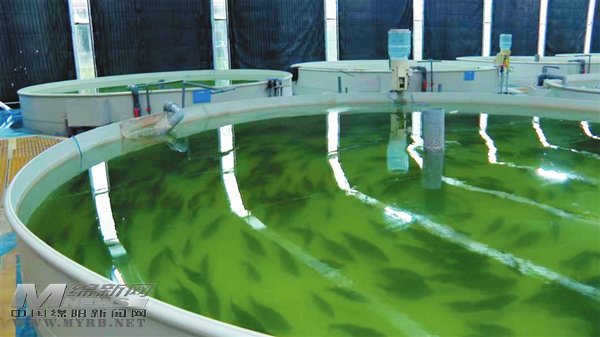

近日,走进盐亭县西部水产园区梓江鳜鱼智能化繁育中心,眼前的景象颠覆了人们对传统水产养殖的认知:宽敞明亮的繁育车间内,直径6米、8米的圆形养殖池整齐排布,池水清澈见底,体态丰硕的鳜鱼在水中自在穿梭,勾勒出一幅现代化养殖的生动画面。

梓江鳜鱼智能化养殖池

作为西南地区规模最大的鳜鱼繁育中心,该基地总投资超3000万元,“智能化”是其最鲜明的标签。“整个车间采用智能化温棚设施,全年能将温度稳定在适宜鳜鱼生长的恒定区间。”基地负责人介绍,养殖系统配备了微滤机、生化池、紫外线消毒器等先进设备,构建起高效的水循环处理体系,每日换水量仅占总水体的3%,真正实现了养殖用水“零排放”,既降低了成本,又守护了生态。

技术支撑是产业高质量发展的核心底气。该基地的设计方案,由中国科学院桂建芳院士团队与四川农业大学水产系姜俊教授团队联合优化审定,顶尖科研力量为产业发展注入强劲动能。与此同时,盐亭深化校地合作,与四川省农科院水产研究所、四川农业大学携手建立四川省省级鳜鱼良种场,推动科研成果快速落地转化。目前,盐亭西部水产种业有限公司(鳜鱼)成功入选“补短板”阵型国家水产种业阵型企业名单,“梓江鳜鱼”更斩获国家地理标志产品认证,品牌影响力持续攀升。

为守护“梓江鳜鱼”的品质口碑,盐亭构建了全流程溯源监管体系。依托国家农产品质量安全追溯平台,结合县、乡、村三级监管检测网络,实现鳜鱼从养殖、加工到销售的全程可追溯。同时,盐亭通过严格审核、谨慎授权,授权4家单位使用地理标志,授权生产规模达800亩,确保每一条“梓江鳜鱼”都符合高品质标准。

防虫灯

如今,该基地以打造梓江鳜鱼“种业芯片”为目标,积极开展产学研合作,提升良种繁育能力,达产后,预计年生产水花苗2000万尾,生产规格鱼苗1000万尾,养殖亲本或成鱼4万公斤,最大年产值可达1500万元。除满足本地需求外,产品还销往20多个省市,真正实现了“一条鱼游出一个产业链”的发展目标。

智能饲育+全链融合+文化赋能

重塑“千年丝绸之源”活力

盐亭经开区同益新丝绸产业园内,13万平方米的智能化饲育车间正处于紧张调试阶段。这个总投资28亿元的全产业链项目,是盐亭蚕桑产业转型升级的“里程碑”,标志着当地蚕桑生产正式告别传统模式,迈入智能化时代。

步入车间,自动化轨道纵横交错,载着蚕盒的小车匀速滑行,投料机按照预设程序精准投喂——整个养蚕流程无需人工过多干预,自动化、智能化程度令人惊叹。“通过全龄人工饲料养蚕,实现了全年滚动生产,彻底告别了‘看天吃饭’的传统模式。”同益新公司负责人潘兆盛介绍,人工饲料让种桑与养蚕流程分离,每个龄期只需3天左右投喂一次,工效是传统桑叶养蚕的5倍以上,大幅降低了人工成本,提升了蚕茧品质。

同益新丝绸工作人员正在剿丝

企业转型的红利源源不断惠及当地村民。在桑园建设中,盐亭创新采用“公司+集体经济组织”合作模式,西陵镇石道场村、富驿镇复明村等20个村率先参与,通过集体经济组织整合闲置土地,与企业共建桑园基地。村民既能通过投劳获得务工收入,也能以土地入股享受年底分红。2024年,全县已有约2600名村民参与桑园建设与管理,人均收入超2000元;截至目前,全县已新建桑园6000亩,另有3000余亩土地建设中。

盐亭蚕桑产业的转型,源于对传统产业困境的突破。盐亭素有“华夏母亲之都、世界丝绸之源”美誉,蚕桑生产历史悠久,但长期面临生产粗放、附加值低、三产融合不足等问题,随着劳动力成本上升、市场竞争加剧,传统模式日渐式微。2023年,盐亭引进深圳同益新公司,联合盐亭农旅投资管理有限公司,打造全省首个集桑园基地、智能饲料养蚕、缫丝、织绸于一体的蚕茧丝绸全产业链项目,彻底打通“种养加销”环节,让千年产业重焕活力。

此外,盐亭还建成了1100余平方米的蚕桑丝绸科技创新馆,涵盖“丝路源点”“蚕桑肇始”“丝路启航”“丝路繁盛”“同筹辉煌”“新质生产力”6大板块,通过文字、实物、多媒体等形式,全方位展示蚕桑文化与产业创新成果。自开馆以来,已吸引各界人士参观学习3800人次,成为传播蚕桑文化、展示产业实力的重要窗口。

如今,随着产业链延伸,蚕桑主题研学、蚕茧文创等衍生产业加速发展:周末与节假日,学校组织学生走进车间与展馆,近距离了解蚕桑文化;企业开发的蚕茧画、丝绸围巾等文创产品,将传统元素与现代时尚结合,进一步提升了产业的文化内涵与附加值。

绿色防控+多元布局

“生态水果”拓宽致富路

10月15日,阳光洒满盐亭县黄甸镇利和村的惠惠家庭农场,果农们手持专用纸袋,正小心翼翼地为爱媛果树进行套袋作业。翠绿的枝叶间,一个个刚套好袋的果实像挂在枝头的“小灯笼”,现场一派繁忙景象。

“今年我种了200多亩爱媛、耙耙柑,虽然雨水偏多、气候条件不佳,但通过科学管理和绿色防控技术,产量依然稳定。”农场负责人李兆洪笑着说,预计亩产可达1500公斤,总收入约120万元。

惠惠家庭农场果农为爱媛套袋

果实套袋是通过物理隔离方式保护果实免受病虫害侵袭,提升果品外观,减少对化学农药的依赖,有效保护生态环境。除了套袋,该农场还使用了防虫灯、诱虫板等多项绿色防控技术,构建起“物理+生物”的综合防治体系。

绿色防控技术的推广不仅提升了果品质量,还为周边村民提供了就业机会。许多村民利用农闲时间到果园务工,实现了在家门口增收。黄甸镇素珠村村民王素清告诉记者:“我家就在旁边的素珠村,来这里打工每天能挣100元,既照顾了家庭,又增加了收入,一举两得。”

惠惠家庭农场的发展,只是盐亭水果产业绿色转型的一个缩影。目前,盐亭已形成猕猴桃、耙耙柑、葡萄、杂柑、李子、桃子等多元化水果产业格局,全年水果产量约6.61万吨,产值达4.41亿元。通过“一品一策”标准化种植与绿色防控技术推广,当地水果不仅畅销本地及周边,还远销山东、甘肃等地,成为村民增收的“甜蜜事业”。

从鳜鱼产业的智能化繁育,到蚕桑产业的全链升级,再到水果产业的绿色转型,盐亭特色农业正沿着“智能化、生态化、品牌化”路径,走出一条从“产业振兴”到“全域繁荣”的康庄大道。这条发展之路,不仅让当地群众收获了实实在在的获得感,更形成了可复制、可推广的“盐亭经验”,为全面推进乡村振兴提供了有力支撑。

盐亭县农业农村局相关负责人表示,未来将继续以科技创新为引领、绿色发展为导向,进一步优化产业结构、延伸产业链条、提升产品价值,推动特色农业高质量发展,为乡村振兴注入更强动能。

(记者 彭紫薇 盐亭融媒供图)

编辑:谭鹏