全区累计建成综合公园6座、市政广场7个、“口袋公园”20处,市政绿化面积达240万平方米,较2019年增长约80%

公园与周边高校、社区联动,通过景观廊道连接形成“15分钟生活圈”,使绿色空间成为激活区域发展的纽带。

广场周边居民步行5分钟即可抵达文化休闲空间,实现“城市边角地”向“生活新空间”的蜕变。

一迳抱青绿,居然城市间。漫步绵阳经开区,绿意葱茏的公园广场如明珠般镶嵌在城市肌理中,亭台楼阁与科技光影交相辉映,传统园林与现代生态理念深度融合。近年来,经开区以公园城市建设为抓手,推动“产业强区”与“活力新城”同频共振,打造出一张“幸福经开”的城市新名片。截至目前,全区累计建成综合公园6座、市政广场7个、“口袋公园”20处,市政绿化面积达240万平方米,较2019年增长约80%,一座“推窗见绿、出门入园”的公园城市正加速成型。

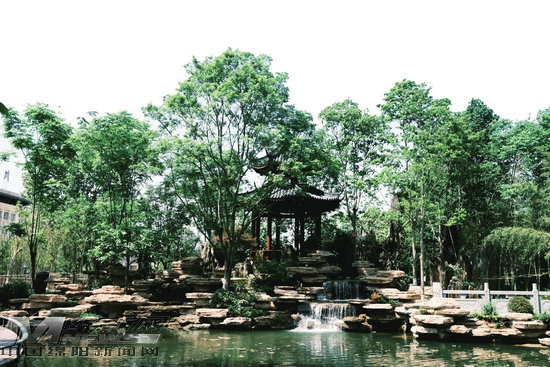

西蜀山水园林——日新公园

一园一景 打造主题公园群

经开区以“一园一主题”为核心理念,构建了风格迥异的公园体系,满足市民多元化需求。日新公园以“西蜀山水园林”为特色,亭台楼阁、曲桥风荷与喷雾装置营造出诗意栖居的“城市桃花源”,“五一”期间开园便吸引日均6000人次打卡观赏;三江星球公园则以“公园+”理念为核心,18亩空间内融合新能源充电桩、足球场、商业配套,形成15分钟便民生活圈;三江创享广场以科技互动塔、智慧健身器材等“黑科技”成为年轻家庭的网红打卡地;法治广场通过雕塑群传递法治精神,德政广场以红色文化赋能社区生活。此外,正在建设中的国风熊猫公园依托木龙河生态治理,将熊猫元素与湿地景观结合,成为生态修复与文化展示的典范。这些公园不仅填补了区域公共绿地空白,更以差异化定位实现“千园千面”,让市民在“小而美”中感受城市活力。

功能融合 服务民生新实践

经开区以“公园+”理念推动生态空间与城市功能、民生服务融合。三江滨湖公园依托7公里涪江岸线,通过多项工程整合运动、文化展示等功能,慢行道串联书屋、儿童区等设施,兼具健身与科普功能。融入节能环保、智能科技,联动涪江景观,打造集休闲、商业、娱乐于一体的一站式空间。自投入使用以来,已成为市民和游客夏漫步、冬短跑的“打卡点”,延伸了市民文化休闲“生活圈”,让公园绿地生态性、休闲性、游乐性综合功能尽显。

日新公园的实践进一步诠释了“公园即服务”的理念。这座占地170余亩的西蜀山水园林,以“一轴一环三区”布局,将入口展示区、滨水观光区、运动休憩区与文化设施深度结合。公园内设有亭台楼阁、小桥流水,种植了各种植物,一年四季有花可赏,满足了市民游玩观景、休憩交流等需求。此外,公园还配备健身器材、互动景墙、儿童娱乐设施等,为不同年龄段的市民提供了丰富的活动选择。

更值得称道的是,公园与周边高校、社区联动,通过景观廊道连接形成“15分钟生活圈”,使绿色空间成为激活区域发展的纽带。

公园一年四季有花可赏 记者 王勇 摄

海绵理念 重构城市韧性

走进日新公园,青灰瓦檐的亭台倒映在波光潋滟的湖面,细密水雾自湖心升腾,与岸边垂柳交织成一幅流动的水墨画卷。这座占地170余亩的西蜀山水园林,不仅是市民竞相打卡的“城市桃花源”,更是经开区践行海绵城市理念的标杆之作。公园利用原有荒地和苗圃地形,构建“一轴一环三区”空间格局,通过透水铺装、下沉式绿地、雨水花园等海绵设施,实现区域雨水径流总量控制、径流污染削减等生态目标,公园如同一块会呼吸的“海绵体”,能够实现调蓄、净化周边径流雨水,回补地下水,有效削减径流峰值,缓解城市内涝,增强区域生态韧性,实现人与城市空间共生共容。

这种“与水共生”的智慧贯穿于经开区公园体系建设。在木龙河“一河两岸”治理现场,生态石笼护岸与水生动植物群落构建工程同步推进,国风熊猫公园的道路绿植已初现雏形;金广山森林公园环线施工中,无障碍步道串联起水库、观景设施,打造城市“天然氧吧”。经开区以日新公园为窗口,将海绵理念注入城市肌理,用生态智慧编织出一张会呼吸的绿色网络,绘就产城融合的韧性底色。

文化植入 浸润城市肌理

在塘汛街道涪滨路南段,总投资约470万元的法治广场已成为周边居民的休闲聚集地。这片占地3600平方米的公共区域,不仅打造出以“规矩”“以法为镜”“天圆地方”为主题的法治雕塑、夜间照明等设施,更以“规矩成方圆”的设计理念,将“知法”“守法”“用法”的法治精神潜移默化地融入市民日常生活。

松垭镇德政广场则以“社区生活集聚地”为定位,通过8000平方米绿化与硬化面积的精妙组合,打造环形长廊、下沉广场及儿童游乐设施。同时,德政广场精巧利用城市“零碎地”,实现土地资源精细化利用,建成后成为推广谭德政红色文化、开展社区文化交流的重要载体。德政广场以绿色为底色、以绿道为脉络、以人文为特质,融入文化创意的空间设计,既实现了土地资源的精细化利用,又改善了城市的人居环境,成为将绿意美丽散播在城市之间的“聚能环”。

两个广场的建成,使周边居民步行5分钟即可抵达文化休闲空间,实现了“城市边角地”向“生活新空间”的蜕变。

系统治理 筑牢生态屏障

经开区以打造“金角银边”理念统筹公园广场建设,形成“口袋公园+综合公园+滨水绿带”的多层次体系。木龙河“一河两岸”项目通过2.7万平方米生态湿地建设,修复水生动植物群落,打造国风熊猫主题景观;淡烟湖森林公园一期工程则完成环湖步道主体结构,形成25万平方米生态绿核。这些项目与三江滨湖公园环境整治工程协同,构建起覆盖全域的生态网络。

在管理机制上,经开区采用“网格化巡查+管理”模式,严防随意开挖、毁绿占绿行为,保护绿化成果。同时,推进网格责任片区内绿化养护、环境卫生、文明秩序引导、志愿服务、突发事件应急处置,严格遵循绿地养护技术规范要求,将基础管护与文明治理深度融合,稳步推进实现“全方位、全覆盖、无缝隙、精细化”的治理目标。

从“产城人”到“人城产”,从“城市中造公园”到“公园中建城市”,经开区实践印证着一个朴素真理:最好的城市不是钢筋水泥的堆砌,而是人与自然和谐共生的家园。当公园城市遇见活力新城,经开区正以绿色为笔,书写新时代高质量发展的精彩答卷。(李艾 何柔 文/图)

编辑:郭成