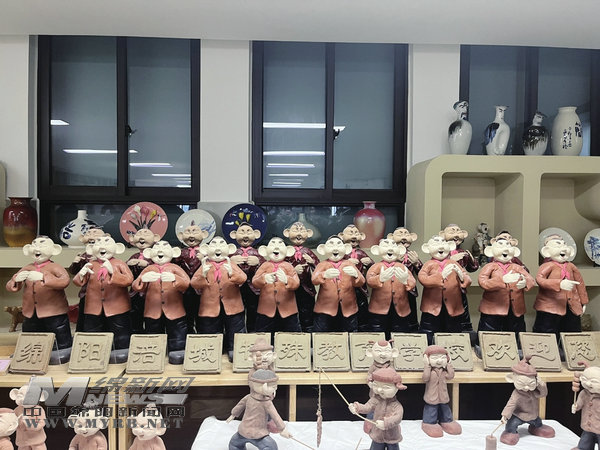

学生们烧制的陶艺作品

初夏的绵阳,阳光多了几分炽烈。在绵阳涪城区特殊教育学校的陶艺工作坊内,一群听障学生正全神贯注地围坐在工作台前揉捏陶土。他们的手指沾满泥浆,专注地塑形、打磨,桌上摆着一排排尚未烧制的泥塑娃娃——圆圆的脑袋,咧嘴笑着,最显眼的是那一对大耳朵和比划着手语的双手。

□记者 彭紫薇 杨沐琪 文/图

虽然是课余时间,坊内的师生并没有闲着,他们正在为一场拍卖会进行陶艺作品创作。5月25日,绵阳春雨助残活动将在西南财经大学天府学院举行,学生们的手作陶艺作品将被拍卖,收益用于支持绵阳残疾人事业发展。

“看,这就是我们今年在全国第八届中小学生艺术节上获得手工艺制作二等奖的作品《童年》。”顺着陶艺工作坊教师贾冬梅指引的方向,可见一头拱形牛背上驮着4个小朋友,有的眺望远方,有的正在看书。“我们的学生虽有听说障碍,但都很耐心、细致、专注,所以这次计划展示《童年》《手语娃娃》《绵阳说唱俑》三个系列的陶艺作品,体现特教学生自立自强的形象。”贾冬梅说。

指导老师钟太平对陶艺作品进行打磨。

职业教育是残疾人改变命运、融入社会的重要途径之一。作为一所12年一贯制的特教学校,涪城区特殊教育学校积极探索残疾人职业教育新路径,招收听力障碍、视力障碍、智力障碍、自闭症等类别的残疾儿童少年,共设置了15个教学班,不仅开设了语数外、沟通交往、综合实践等10余种必修和选修课程,还把职业教育纳入课程体系。

2005年,学校根据残障学生身心特点开办陶艺工作坊,针对初中年级的听障学生开设陶艺课程,让学生系统学习制泥、装饰、刻填、烧制、打磨等工艺,熟练掌握陶艺技能。

陶艺工作坊指导老师钟太平也是听障者,15年前曾是这里的学生,自景德镇陶瓷学院毕业后,得知学校缺陶艺老师,便毅然选择回到母校任教。

揉捏塑造、写诗作画、雕刻填埋……看着学生们将平平无奇的泥土打磨成一件件精美的陶艺作品,钟太平由衷地感到开心。“它们不仅仅是商品,更是我们用双手参与社会发展的桥梁。”钟太平用手语比划道,每次得知陶艺产品被拍卖出去,大家都非常开心,“我们也在为社会作贡献。”

正如钟太平所说,师生们每参加一次春雨助残活动,都是他们与社会的一次接轨。目前,陶艺工作坊的师生在全国各类艺术节大赛上连年获奖,创作的上千件陶艺作品远销省内外,拍卖所得资金更是连续多年被用于绵阳残疾人事业发展中。

义卖的消息也让学生们格外重视,18岁的初三学生顾成铭每天多留一个小时练习,还在创作之余做了许多哪吒陶艺作品。“希望我能和他一样自立自强,用双手创造未来。”

编辑:谭鹏