绵阳新闻网讯 在大熊猫国家公园绵阳平武县关坝村,58岁的李大爷有着一段特殊的人生转折——曾经,他是村里远近闻名的砍树能手,靠着斧头和锯子“靠山吃山”维持家用;如今,他换上巡护装备,成了一名大熊猫保护志愿者,每天跟着专业巡护员穿梭在山林间,寻找熊猫粪便、维护红外相机、记录野生动物活动痕迹。

“以前砍树既累又担心破坏山林,现在护熊猫不仅心里踏实,每月还有稳定收入,比砍树强多了!”李大爷的感慨,正是绵阳片区“社区共护熊猫、生态带动致富”的生动缩影。

王朗竹根岔。罗春平摄

大熊猫国家公园绵阳片区地处岷山腹地,横跨平武、北川、安州3个县区30个乡镇86个村,49717名原住居民(其中核心保护区727人)世代在此繁衍生息。这片占地4194.26平方公里的土地,不仅承载着全国22.4%的野生大熊猫种群(共418只),更肩负着让“靠山吃山”的百姓转型“护山富山”的重任。近年来,绵阳片区通过机制创新、产业培育、服务升级,探索出多条社区参与生态保护的致富路径,让百姓在守护国宝的同时,稳稳端起“生态饭碗”。

“护林员转型”:

让村民成为生态守护的“主力军”

“以前扛着斧头砍树,现在背着设备巡山,身份变了,日子也更有奔头了。”这是许多绵阳社区村民的共同感受。为激活社区保护力量,绵阳片区率先构建“专业巡护+社区参与”的管护体系,一方面科学划分18个巡护大网格、131条固定样线,另一方面通过开发公益性生态管护岗位,让村民从“破坏者”变身“守护者”。

巡护中的梁春平

目前,绵阳片区已配齐专职、兼职巡护员913人,其中大量岗位向原住居民倾斜,村民巡护员每月能获得2000余元稳定工资,部分参与高海拔监测、红外相机维护等专项工作的人员,收入还能进一步提升。平武县更是设置生物多样性监测固定样线81条、巡护样线177条,组建起1865人的护林员队伍,形成“县-乡-村”三级巡护网络。曾经的“砍树人”“猎户”,如今每天沿着既定路线巡查,不仅要记录大熊猫、川金丝猴等珍稀动物的活动痕迹,还要防范盗猎、盗采、森林火灾等风险,成为山林里的“移动哨兵”。

巡护途中的王小蓉

为提升村民巡护员的专业能力,片区连续5年开展巡护员能力培训,从红外相机操作、野生动物痕迹识别,到无人机驾驶、森林火灾扑救,全方位培养“一专多能”的基层保护力量。北川片区的护林员还通过5G消息应用“熊猫驾到”实时回传监测数据、完成巡护打卡,科技赋能让传统巡护效率大幅提升,也让村民在工作中掌握了新技能。

“友好型产业”:

让生态产品贴上“熊猫标签”

“这南五味子是经过世界自然基金会‘大熊猫友好型认证’的,在市场上比普通品种贵三成还供不应求!”平武县老河沟村村民王大姐手里捧着颗粒饱满的南五味子,脸上满是笑意。曾经,她种玉米一年收入仅几千元;如今,她不仅参与“大熊猫友好型”中药材种植,还加入村里的养蜂合作社,自家产的“中华蜂蜂蜜”更是获得“大熊猫国家公园原生态产品”认证,每斤能卖出高出普通蜂蜜50%的价格。

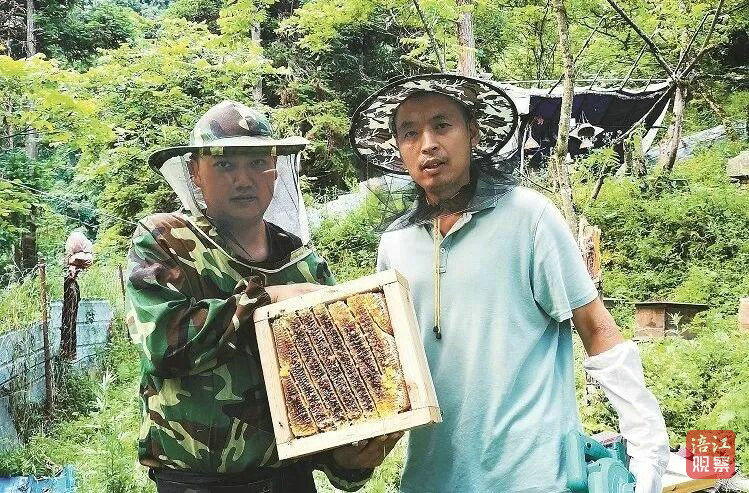

“蜜蜂博士”张玉波(右)到农户的蜂场指导农户取蜜

为让生态资源转化为经济收益,绵阳片区重点培育“大熊猫友好型”特色产业,围绕中药材、生态农产品、蜂业等领域,建立标准化生产体系,通过认证赋能提升产品附加值。2024年,片区成立全国首个大熊猫生态产品产销联盟,覆盖甘肃、阿坝等岷山区域65家生态产品经营主体,将山区的核桃、木耳、中药材等通过“熊猫IP”包装,借助线上线下渠道销往全国,打通“生态产品出山”的最后一公里。

老河沟夏景别。图片来源大自然保护协会TNC

在老河沟自然保护中心——这个全国首个由社会公益性组织管理的保护地,产业转型的成效更为显著。中心通过“保护+产业”模式,引导村民发展可持续农业,推行中草药可持续采集、经济林木栽培等项目,让村民在不破坏生态的前提下实现增收。数据显示,仅老河沟片区,参与生态产业的村民年均收入较转型前增长30%以上,部分家庭通过“种植+养殖”多元化经营,年收入突破10万元。

“自然教育+文旅”:

让绿水青山变成“金山银山”

“大家看,这棵珙桐就是大熊猫栖息地的‘伴生树种’,而前方的竹林,可能就是熊猫昨天觅食的地方……”在大熊猫国家公园王朗片区,关坝村村民李芯锐正带着一群游客穿梭在林间,他不仅是全国首个生态护林员协会的成员,更是一名持证的“生态导赏员”。从退伍军人到货车司机,再到如今的自然教育讲解员,李芯锐的转型,折射出绵阳片区“生态体验带动文旅增收”的新路径。

带领游客的李芯锐

依托“中国自然教育第一县”的定位,平武县率先编制全国首个县级自然教育规划,构建“1314”自然教育总体布局,推出科学志愿者、自然观察等7大类18个自然教育路线,开发以动植物科考为核心的3大类18个自然教育课程和20个教学案例。村民通过培训成为生态导赏员后,旺季每月能收入5000元以上,部分资深导赏员还能参与课程研发,收入进一步提升。

大熊猫国家公园平武片区红外相机拍摄的大熊猫母子

2024年,平武片区累计接待自然教育和生态体验访客34.64万人次,直接带动周边特色农产品销售、餐饮住宿等经济收入6900万元,新增就业上千人,人均增收3000余元。与此同时,绵阳片区全力打造“熊猫家园”生态文化旅游胜地,海归大熊猫“网网”和“升谊”成为新晋“文旅推荐官”,斥资20余亿元建设的中国大熊猫保护研究中心绵阳基地即将开园,“熊猫经济”正成为带动社区增收的新引擎。

“共治共享”:

让保护理念深植百姓心中

“以前觉得保护是政府的事,现在才明白,保护好山林、守护好熊猫,就是保护我们自己的饭碗。”这是关坝村村民的共同心声。作为全省首个村民自治的自然保护小区,关坝流域自然保护小区创新实施“社区主导、村民自治”的保护模式,通过赋权于民、制度保障、产业联动,让村民从“旁观者”变成“主人翁”,该模式还成功入选“生物多样性100+全球典型案例”“2021年度中国基层领导力典型案例”。

大熊猫国家公园平武片区红外相机拍摄的大熊猫吃竹子

为打消村民参与保护的顾虑,绵阳片区连续5年由政府出资,为公园内社区居民全覆盖购买野生动物肇事责任险,有效化解“动物伤农”的经济风险。同时,片区通过“熊猫大讲堂”“自然教育周”等活动,每年开展科普宣传500余场次,覆盖群众12万人次,让“保护熊猫就是保护家园”的理念深入人心。如今,在绵阳的山林间,“看见熊猫脚印比看见庄稼成熟还开心”的村民越来越多,曾经的“砍树谋生”变成“护林致富”,生态保护与社区发展形成良性循环。

大熊猫国家公园平武片区红外相机拍摄的大熊猫

从“斧头锯子”到“巡护装备”,从“破坏山林”到“守护生态”,大熊猫国家公园绵阳片区百姓的转型之路,不仅守护了全国最多的野生大熊猫种群,更探索出“生态保护-产业发展-百姓增收”的可持续路径。

如今,在这片岷山腹地,“保护熊猫就是保护饭碗”已成为共识,曾经的“砍树人”们,正以巡护员、讲解员、特产销售员的新身份,在绿水青山间书写着“人与自然和谐共生”的新篇章。

通讯员:孙悦, 王紫莲

编辑:谭鹏