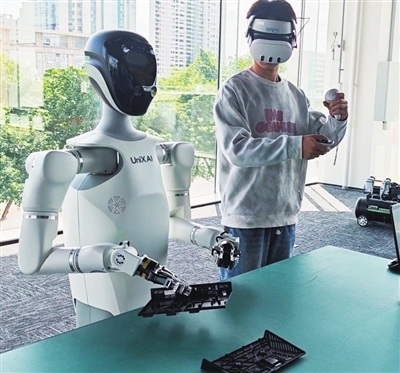

机器人接受系统化岗前培训。

让机器人高效、低成本地积累经验,加速其“毕业”。

机器人尝试完成精细装配任务。

●“眼睛”快速扫描线缆的轮廓和接口位置;“手指”轻柔而稳定地移动,尝试完成抓取、对准、插入这一系列精细装配任务

●通过“虚实结合”的方式,让机器人高效、低成本地积累经验,加速其“毕业”。此次首批测试聚焦的扫码贴标、SMT配料、物料搬运等场景,正是直指电子制造、工业生产等四川优势产业中的共性痛点——重复性高、人力需求大或作业环境苛刻的环节

●未来,训练场将从“单兵作战”训练向“群体协同”演练拓展,按照“1+2+N”模式,继续在商贸文旅、社会民生、工业制造等领域扩展,建成集技术研发、场景验证、数据积累和产业协同等多功能于一体的产业综合服务平台

绵阳新闻网讯 近日,在位于绵兴东路的长虹城·城市会客厅的四川省具身智能机器人训练场内,一台双臂协作机器人正静静地“端详”着工作台上那根直径仅2毫米的柔性线缆。

它的“眼睛”——高精度视觉传感器,快速扫描着线缆的轮廓和接口位置;机械臂末端的“手指”轻柔而稳定地移动,尝试完成抓取、对准、插入这一系列精细装配任务。

这看似微小的操作,实则是机器人从“实验室产品”迈向“合格产业工人”的关键一步。

这里不是传统的研发实验室,更像是一所机器人界的“黄埔军校”。首批8款形态各异的机器人作为“学员”,正在接受系统化的上岗前培训。它们的“毕业标准”十分明确:经过1至6个月,能够精准、稳定地胜任真实工业生产中的特定岗位。

“可别小看这2毫米的线缆装配,它涉及精准的力控感知、柔顺控制以及复杂环境下的手眼协调,是工业自动化中精确度要求较为严格的工序。”四川省具身智能机器人训练场技术部总监王鸿指着正在训练的机器人告诉记者。

过去,这类柔性物体的精准操作高度依赖熟练工人,劳动强度大,且难以保持一致性。如今,在1:1复刻自长虹、富临精工等本地龙头企业真实产线的模拟工位上,机器人正通过反复训练,学习如何像人一样“手感”灵敏。

而能进入“黄埔军校”的机器人,都经过了严格筛选。四川省具身智能机器人训练场主任李耕介绍了“入学标准”:技术领先性是门槛,必须代表行业先进水平;场景适配性是关键,需精准匹配四川重点发展的商贸文旅、社会民生、先进制造等领域需求;同时,必须符合训练场制定的技术规范。

尤为重要的是,项目着眼于强化本地产业生态,优先考虑四川本地配套企业的产品,并注重形态的多元化,人形、轮臂式等不同构型的机器人同场竞技,为未来异构机器人集群协同研究打下基础。

训练场提供的不仅是高精度复刻的物理环境,环绕现场的动捕系统、多类传感器,构成了一个全链路数据采集网络,机器人的每一次轨迹移动、每一次抓取尝试产生的海量数据都被实时记录,汇入数字孪生系统,为算法优化提供着宝贵养分。

“就像驾校学员在模拟器上练习,我们通过‘虚实结合’的方式,让机器人高效、低成本地积累经验,加速其‘毕业’上岗的进程。”李耕解释道,此次首批测试聚焦的扫码贴标、SMT配料、物料搬运等场景,正是直指电子制造、工业生产等四川优势产业中的共性痛点——重复性高、人力需求大或作业环境苛刻的环节。

同时,面对不同品牌、不同技术路线的机器人,训练场采用了“基础标准统一、场景评估分层”的公平评价体系。无论是轮臂式机器人的稳定运行,还是双足人形机器人的人机交互,最终考核的都是它们能否经济、可靠地解决实际问题。这种以效果为导向的原则,确保了测试结果的实用价值。

这场特殊的“培训”,其意义远不止于训练几台机器人。作为全国首个由产业方牵头的综合机器人训练场,它正在探索一条以真实需求为导向、市场运作为核心的机器人产业化新路径的“四川经验”。

“其核心是产业方牵头+市场化运营,构建‘产业方出题、机器人企业解题、高校科研支撑、数据平台保障’的协同生态。”李耕表示,通过真实的市场需求激发了企业参与热情,可信数据空间技术保障了产业数据安全,政府的战略引导优化了资源配置,实训课程与高校、科研院联合技术攻关,这种模式有效打通了从技术研发到商业应用的“最后一公里”。

展望未来,训练场将从“单兵作战”训练向“群体协同”演练拓展,未来将开展多机器人联合作业的测试验证。按照“1+2+N”模式,继续在商贸文旅、社会民生、工业制造等领域扩展,建成集技术研发、场景验证、数据积累和产业协同等多功能于一体的产业综合服务平台,加速全省机器人产业链成熟。

目前,首批“学员”训练进展顺利,已在多个场景中展现出良好的适应性,任务成功率和操作精度通过持续“学习”不断提升。(记者 尹秦 王泽宇 见习记者 刘燚 实习生 李书仪 文/图)

编辑:李志