江油市人民医院医生与青莲镇中心卫生院医生共同问诊

区域医疗检测中心医生正在进行病理检测

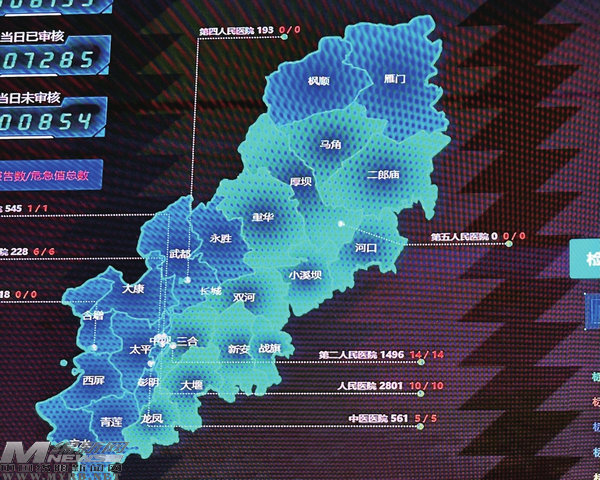

实时监管全市检验情况

患者在武都镇中心卫生院取药

“以前做胃功能检查得去绵阳,来回折腾两三天,现在在江油人民医院当天就能拿报告!”市民贾元坤的切身感受,折射出江油市紧密型县域医共体建设带来的就医变革。曾经困扰群众的“就医难、看病贵”问题,正通过这场基层医疗改革逐步破局。

自去年起,江油在医改中主动探索,以“县带乡、乡带村”的梯次帮扶机制为核心,聚焦“管理、服务、利益、责任”四大机制创新,打造出医疗资源富集型、紧密型县域医共体模式,推动卫生健康事业高质量发展。

□刘煜 甘敏 文/图

资源下沉

从“输血”到“造血”筑牢基层医疗基石

清晨,青莲镇中心卫生院内早已忙碌起来。“大黄和番泻叶这类刺激性药物要停用,改用温和的中药配伍。”副院长余友杰正专注地指导年轻医生调整一位慢性病患者的用药方案。余友杰原来是江油市人民医院中西结合科主任,今年初下沉基层,凭借丰富的临床经验与扎实的专业知识,不仅将优质医疗服务带到乡镇,还积极开展带教工作,助力院内医生提升业务水平。

通过“传帮带”提升基层医生诊疗能力,只是江油市医疗资源下沉的一个缩影。目前,全市已有92名中级职称医师开展对口帮扶,将三甲医院的诊疗规范引入乡镇。

在紧密型县域医共体建设中,江油依据人口数量、地理位置和机构分布等实际情况,由总医院统筹全局,市人民医院、市中医医院、市第二人民医院牵头,组建三大健康管理片区,实行统一调配、管理与考核,形成分片分层分级的定向帮扶模式。通过“技术、服务、管理”下沉,持续巩固完善基层医疗卫生服务体系,实现基层医疗机构“服务能力和服务效率”双提升。

雁门镇卫生院负责人杨陈介绍:“总医院开展大型医院巡查义诊、对口支援、成立驻点帮扶医疗队等举措,让村民在家门口就能享受到优质医疗资源。在上级医院的帮扶下,我们卫生院已能独立开展胆囊、阑尾等腹腔镜三级手术10余项。”

聚焦人力资源整合,构建“医防融合”体系,将县级专科医师与疾控公卫人员编入家庭医生团队,落实镇村328个基层网格开展跟踪随访。同时,县级医院预留20%的专家号源和住院床位,优先保障家庭医生转诊,进一步夯实基层医疗服务基础。据统计,目前,江油基层就诊率已达53%。截至去年12月,县域就诊率同比增长0.4%,基层医疗卫生机构门(急)诊人次和住院人次较上年同期分别增长1.94%、11.12%。

资源统筹

从“病人跑”到“资源跑”改变就医新格局

曾经,“一份报告等三四天”“做不了检查只能往城里跑”是江油乡镇居民就医的真实写照。如今,随着紧密型县域医共体建设的深入推进,这一困境已被彻底打破。2024年3月,江油市区域医学检验中心正式启用,以资源整合与技术创新为基层医疗注入强劲动力。

走进江油市人民医院区域医学检验中心,全自动生化分析仪运转不停,工作人员有条不紊地将冷链物流车送来的各乡镇标本整齐码放。该院主管检验师马燕介绍:“中心日均处理标本4000余份,新增检验项目40余项,能满足99%以上的临床需求,每日接收区域内乡镇医院标本达30至40份。”

在医共体建设中,江油统筹集约全市资源,打造贯穿城乡、辐射全域的医共体资源共享“五大中心”,区域医学检验中心便是其中的重要一环。该中心采用“2+6+X”模式,市人民医院和市第二人民医院作为核心实验室,分别承担510项和408项检测;6家市属医院检验科升级为二级中心实验室;22个社区卫生服务中心或乡镇卫生院检验科改造为基层网点实验室,覆盖全市23个乡镇,极大提升了检测效率,让乡镇患者无需跨区域奔波。

信息化建设是医改的关键突破口。全市31家医疗机构接入统一平台,对质量管理、标本转运、耗材使用、设备运行等环节实施实时动态监管,实现检验数据实时共享、结果互认。如今,各乡镇医院检验科不能做的由区域检验中心冷链物流车统一转运检测、签发报告,各医疗单位可在本单位终端直接调阅或打印报告。“以唐氏筛查为例,以往需外送3—5天,现在通过平台流转,24小时内就能出报告。”江油市第二人民医院检验科主任陈芳说。目前,区域外送检测项目从80项减至30项,就医检测时长大幅缩短,群众就医负担显著降低。

从“病人跑”到“资源跑”,江油的医改实践印证:通过体制机制创新打破资源壁垒,让优质医疗触手可及,正是破解基层就医难题的关键。这场始于“强基层”的改革,为县域医共体建设提供了经验——当医疗资源真正下沉到“最后一公里”,基层医疗的“神经末梢”才能真正焕发生机,为百姓带来更加优质、高效的医疗服务。

编辑:李志