当科技遇见文脉,如何让千年底蕴激荡时代回响?

作为西部重镇,绵阳如何将精神富矿转化为发展动能?

四十年砥砺奋进,绵阳交出了一份以文化为魂、以创新为笔的精彩答卷——从田间乡间到国际舞台,从岁月回响到时代强音,文化的力量正深度融入城市血脉,驱动这座科技之城在新时代的浪潮中破浪前行。

01

文艺创作:

守正创新激活传统基因

这几天,绵阳本土文艺创作的最新成果——大型川剧《欧阳修》正紧锣密鼓地排练。该剧由中国戏剧“梅花奖”获得者、一级演员蒋淑梅领衔主演,将于6月27日—28日在成都首演。

这部聚焦历史文化名人的新作,生动展现了绵阳文化产业正在经历的深刻蜕变:既体现在从传统戏曲的精粹传承到现代演艺经济的创新开拓,更彰显于舞台艺术的持续革新所推动的文旅融合纵深发展。

大型川剧《欧阳修》排练中(图中为蒋淑梅)

“川剧的剧目众多,文化底蕴深厚。现在时代在进步,科技在发展,我们传统艺术在守正创新的基础上也在不断地与时俱进。”蒋淑梅感慨道,“不管时代怎么发展,不变的是对这门艺术的敬畏之心,以及对文化根脉的坚守与传承。”

蒋淑梅的切身感受,正是绵阳文化产业发展的生动缩影。建市40年来,绵阳文化产业以多元布局破题、以创新活力赋能,呈现出业态丰富、动能强劲的发展格局:

大型演唱会时隔12年重返城区,QQ巅峰音乐节场场火爆;

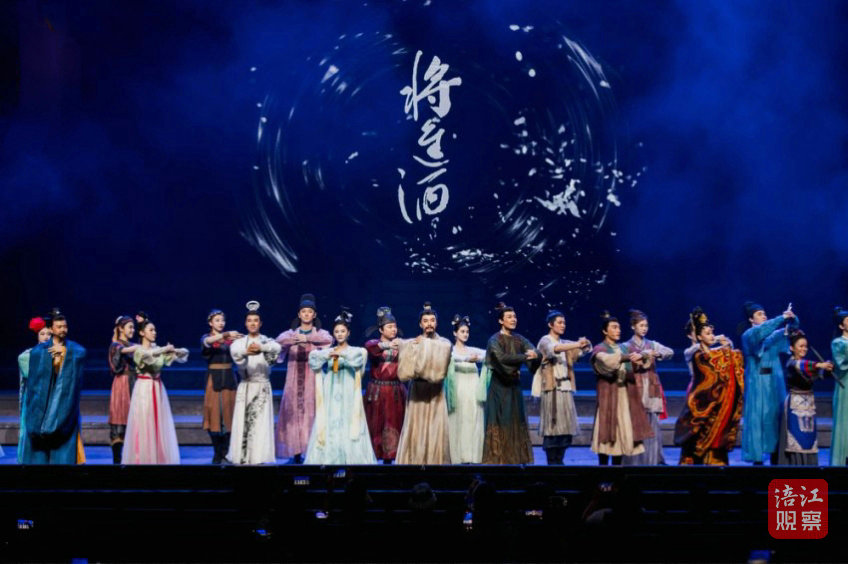

原创音乐剧《将进酒》开启全国巡演并在江油驻场演出;

21场“文化三推”活动走进全国十余个城市,让绵阳魅力辐射全国……

这些成果背后,是绵阳对文化供给提质增效的不懈探索。

原创音乐剧《将进酒》在哈尔滨大剧院演出(视觉绵阳资料图)

“从大型演唱会的万人空巷到年均超300场普惠活动的润物无声,从剧场的升级焕新、舞台上的精品闪耀到乡村文艺人才的星火点亮,从频频亮相央视《新闻联播》到‘文化三推’走向全国。”绵阳市文广旅局副局长杨蕊铱总结道,“这一系列破局与升级,是我们致力于文化供给提质增效、彰显城市文化自信的生动实践。”

02

院团改革:

市场突围激发产业活力

锐意改革与不断创新,是推动绵阳文化产业高质量发展的核心动力。这种动力既体现在政策层面的顶层设计,也体现在市场主体的主动突围。作为这一进程的生动写照,绵阳市艺术剧院有限责任公司的改革发展之路尤为亮眼。该公司成立于2012年,由原艺术剧院、艺术中心整合组建。

“作为国有文艺院团,市艺术剧院肩负着城市文脉传承与艺术创新的重任。”绵阳市艺术剧院有限责任公司总经理谢德亮介绍,改制以来,公司始终坚持“社会效益为灯塔,经济效益为航舵”的宗旨,在市委市政府的引领下,深耕艺术沃土十三载,潜心创作、倾力呈现。

绵乐荟总决赛

秉持这一宗旨,绵阳市艺术剧院在创作、演出、惠民等维度多维发力,并立足本土历史文脉,注入现代艺术表达,构建起传统戏曲现代化改编、红色主题艺术化呈现、民间故事舞台化演绎的多元创作格局。

“比如,多媒体儿童剧《哪吒》演绎东方传奇,已在全国巡演超200场;现代川剧《文昌第一福》诠释人文精神;舞蹈作品《永远的等待》镌刻时代印记;小川戏《又是石榴花正开》绽放民间传奇,多部作品五次荣膺国家艺术基金资助。”谢德亮说,这些具有本土文化特色的作品不仅闪耀绵州大地,更久经市场考验,赢得了五湖四海的赞誉。

03

剧院升级:

硬核舞台滋养城市文脉

艺术创作的繁荣离不开硬件的支撑,好戏离不开好舞台!2023年,市委市政府投入资金对承载着绵阳人文化记忆的地标——绵州大剧院进行了全面改造升级。

如今的绵州大剧院不仅是一座休闲广场,更是集剧场、影厅等多元功能为一体的文化地标,藏着“硬核”配置:核心多功能剧场配备国际标准旋转升降舞台、国内领先灯光音响,搭配舒适的航空座椅,既成为市民文娱的好去处,也跃升为省市会议举办地和国际演艺交流的大舞台。

《文昌第一福》剧照

“剧院很专业,灯光音效一流,让我们演员能更好地投入、更完美地展现状态。”舞蹈演员景红霞兴奋地说。市民邓丽君也连连点赞:“音响设备更先进了,灯光效果绚丽多彩,整体感觉档次提升了一大截!”

依托焕然一新的绵州大剧院这一核心阵地,市艺术剧院成功构建起“引进精品+原创孵化+市场运营”的高效模式。通过引进《天鹅湖》《平潭映象》《孔子》《雷雨》等国内外优秀剧目,同时市场化运作各类演出超一百场,以高品质供给激活本地演艺市场,形成供需互促的良好局面。

“我们以文化艺术氛围的焕新,在经济效益和社会效益之间寻求平衡,积极整合资源,培育健康、活跃的演艺市场生态,激发城市文化产业的蓬勃动力。”谢德亮说。

下乡演出(资料图片)

在深耕艺术创作与市场运营的同时,市艺术剧院始终扎根基层,致力于文化惠民:

“绵州大舞台·惠民演出季”年均超80场,让市民在家门口共享艺术盛宴;

“送文化下乡”年均超60场,将欢笑与感动送到田间地头;

统筹全市农村与城市公益电影放映,年均超两万场次,让大银幕的故事走进万家灯火。

这一系列覆盖城乡的文化惠民举措,如润物无声的春雨,既丰富了市民的精神文化生活,夯实了绵阳文化繁荣的群众基础,也为文化事业与产业的深度融合筑牢根基、探索路径。

“我们将持续优化演艺载体、繁荣文艺创作、深化文化惠民,推动文化事业与产业在深度融合中为城市的高质量发展注入更深沉持久的力量。”杨蕊铱表示。

绵阳市川剧团旧址(资料图片)

记者手记:

从川剧锣鼓到巅峰音乐节,从剧场舞台到乡村院坝,绵阳用四十年时间证明:文化传承不是简单的“复刻粘贴”,而是在科技赋能中激活传统基因,在市场浪潮中坚守价值内核。当《欧阳修》的唱腔即将在成都唱响,当绵州大剧院的灯光再次照亮夜空,这座科技与人文共舞的城市,正以文化为舟,载着四十年的奋斗记忆,向更广阔的时代蓝海破浪前行。

(涪江观察记者 唐云峰 文/图)