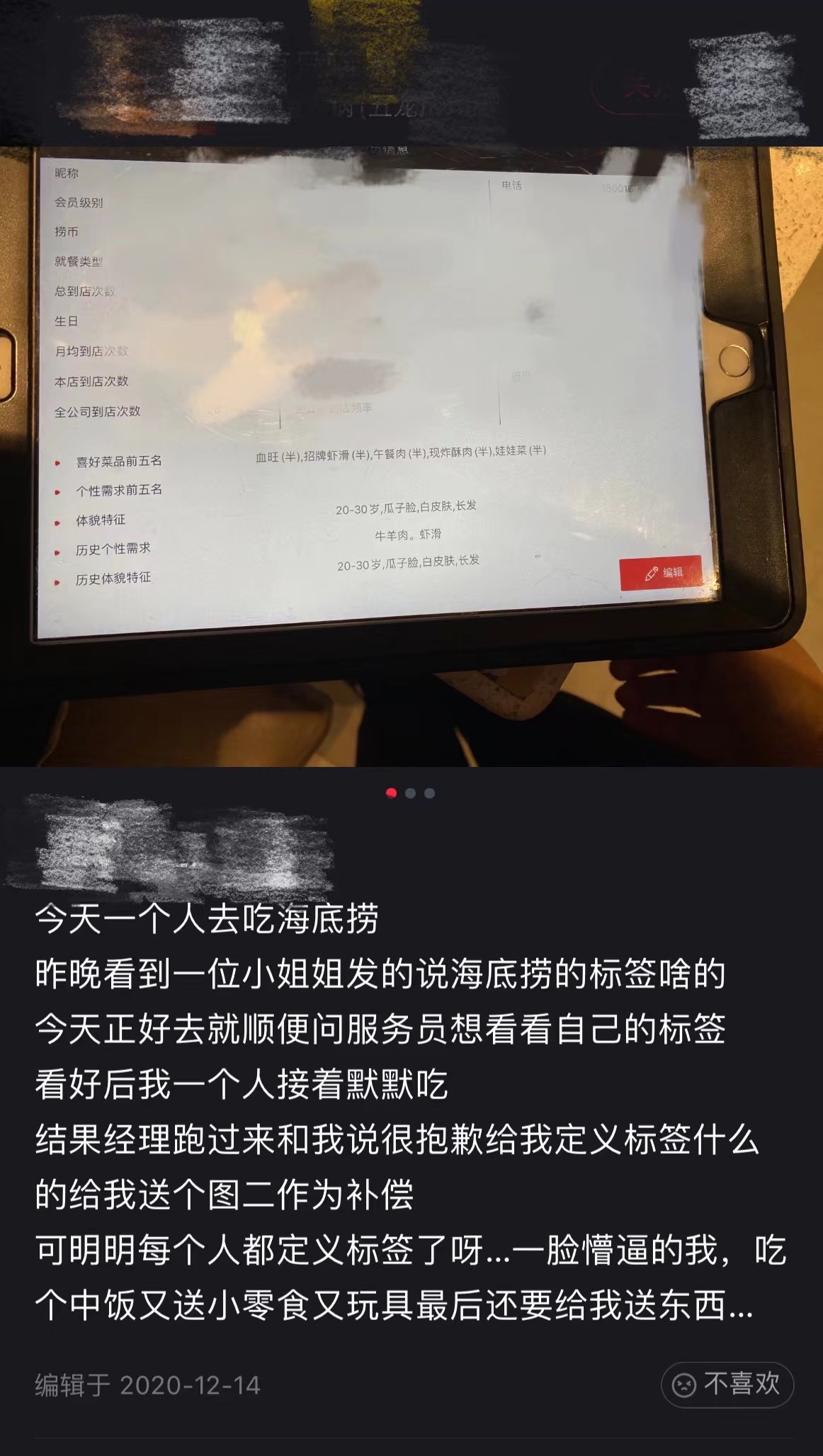

近日,网上有爆料称海底捞在用户不知情的情况下,会在会员系统里给顾客打上一些标签,主要包含体貌特征、点单记录、喜好菜品和个性需求等内容。甚至还有顾客被打上了“喜欢在APP上投诉”这样的标签。这究竟是怎么回事?

记者发现海底捞“给顾客贴标签”这件事其实并非近期发生,早在2020年12月14日就有网友在社交平台上发布了相关内容。

对此,海底捞客服表示此类个性化“标签”仅用于内部服务顾客,不会对外展示。

海底捞客服说:“这个一般是为了持续提升和优化顾客的个性化服务需求,门店的管理人员会在会员系统中进行一个补充。公司在2020年起已经对相关内容进行持续的一个优化了,明确禁止对顾客个人信息,比如说体貌特征进行任何备注的,并在21年1月已经全部排查完毕,所有新增信息的话都是需要通过严格的审核的。”

尽管海底捞已经作出回应,但一时间“企业该不该给顾客贴标签”话题引起热议。有人觉得作为顾客,自己去到餐厅吃饭,服务人员“观察”与“贴标签”行为像是对自己的评头论足,给人以不适感,没有办法接受。有人则认为,记录顾客的个性化需求,能帮助企业为消费者提供更贴心、更符合期待的产品与服务。

企业给顾客“贴标签”,侵权吗?

那么,企业给消费者“贴标签”是否会涉及消费者隐私、个人信息安全?中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍表示所谓的标签,它是基于用户消费者的行为做出的,到底涉不涉及到个人信息或者是隐私权的问题,要看它的数据合起来能不能间接或直接识别到消费者本人。

“比如说他只知道一位女士来这吃饭,口味可能偏辣,他把记录下来之后,直接或间接不能识别到消费者个人,所以它不是个人信息,它也不是隐私权,所以这种有点类似于大数据,它当然是可以作为自己的商业秘密去保管,这个没问题。但如果这个人是通过网上订餐,直接和间接信息合起来能够识别他的身份、电话号码,他的姓名,这就不是大数据了,这就是个人信息了。所以只有这种情况才适用个人信息保护法。但不管是你搜集的行为数据,是大数据还是个人信息,只要从消费者的行为中产生,消费者是有知情权的。”朱巍说。

“标签”内容不能歧视、冒犯消费者

北京中闻律师事务所律师李斌表示,作为企业来说,给消费者贴标签可能是出于精准营销、运营环节需要对每个消费者的消费习惯,他的兴趣爱好等等消费能力做一个相关的分析考虑。但企业在给消费者“贴标签”应该注意标签不能对消费者人格进行侮辱,不能因为消费者有过投诉经营者的过往,商家就另眼相看、区别对待。

李斌说:“我觉得企业首先要确保消费者的个人信息不被泄露,因为你要收集我个人信息,如果仅仅是外貌特征还好,如果是别的个人信息,你应当有保密义务,第二点,企业如果要给消费者“贴标签”,这个标签一定不能具有对人格的侮辱,不能有相关贬损的意义。”

提供个性化服务的前提是合规、合法、合情、合理

在企业运营过程中,尤其是在服务行业,给客户群体“分类”是极其常见的现象。李斌表示在信息化的时代,一方面要考虑到个人信息被保护,另一方面要考虑到企业的经营发展,两者要找一个平衡点。

“当然在具体个案当中可能还要具体分析,什么样的行为是过度的,什么样的行为是具有侵权性质的,什么样的行为是商家自主经营权它的行使的合理范围之内的,可能还要具体分析。但原则上是你不侵害我的权利,你不违背公序良俗,你没有违反法律规定,而这是你的经营自主权,你也希望能够在信息化的时代,通过个人信息的合理使用而增进企业的利润或者增加企业的发展这种空间。这都是一个两个权利之间相互平衡的动态的过程,关键是你怎么找到合理的平衡点,你绝不侵害我,在这个基础上你实现你的利益最大化。”李斌说。

(来源:央视网)

编辑:廖耘 审核:李红娟