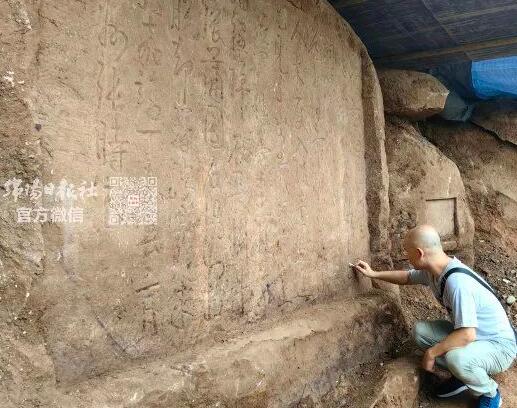

杨俊在重华镇上湖广会馆里修旧复旧

重华烟火架(资料图)

老君山麓,物产不丰,交通闭塞,这里却有着一个历史悠久的小镇遗世独存。明清时期,这里弥漫着看不见的硝烟,暗藏着不可告人的军机。这里是我国“四大发明”之一——火药的策源地,也是古代世界上最大的火药原料生产基地。这个小镇,便是江油重华古镇。多年来,重华镇形成了自己具有浓郁地方色彩的火药文化,附近的老君山上至今还遗存着20多个古硝洞遗址。除了民间常见的各种烟花爆竹,重华还有一套用火药制作的特殊玩意儿——烟火架,如今已成省级非遗。近日,记者来到素有“中国火药之乡”的重华,采访探索中华“火药之乡”的神秘和厚重的文化基础。

二十座洞窟隐藏深山成“国宝”

爬上重华镇北面的老君山,依然能感受到山势险峻,气势雄浑。19年前,记者前往老君山探访“硝洞子”的往事又浮现眼前。2003年岁末,曾担任北京古代建筑博物馆馆长的徐向东等专家组成科考队,探访了老君山上被当地人称为“硝洞子”的洞窟。

考察的结果令人振奋,在老君山重重叠叠的山峦之间,竟隐藏着全国规模最大、保存最完好的古代火药生产基地。随后的几年间,科考队员又几次出没老君山,探明这里有朝阳洞、烟子洞等20余处古代硝洞遗址。洞中均留下了当年采矿熬硝的工作平台和生活设施。

清乾隆年间的《梓潼县志》记载:“老君山朝阳洞,县西二百四十里,与江油县连界,山势高峻陡险,洞在中峰悬岩峭壁间,由江邑旱炉坪结搭天梯,踏梯而下至洞。洞高八丈宽六丈深十五里,产硝。乾隆二十年开采,归江邑就近汇办。梓邑于重华场隘口安设兵役巡查。”

科考队员探明《梓潼县志》上记载的“朝阳洞”,那是老君山上产硝量最大、历史最久远的一个山洞,面积45万平方米,海拔高达1900米。朝阳洞位于老君山主峰下的一悬崖峭壁处,须从峰顶下行至一缓坡边缘,从崖边放绳梯至洞口,人附绳梯而下方可到达,十分险要。其洞口宽约七八十米,呈一个硕大的半圆形,远看如同架在绝壁上的一座大型桥拱,仅洞口空间便可容纳上百人。洞内宽阔处达100米,高50米。县志上记载,朝阳洞“深十五里”。据调查人员现场勘察,深约3500米,呈四五十度向下倾斜,有的地方超过70度。

2006年3月,重华老君山古硝洞遗址群因实物形态展示了我国古代生产火药的工场情景,经国务院批准,成为全国第六批重点文物保护单位。同年6月,重华正式注册成为“中国火药之乡”。

昔日火炮街烟火架成省级非遗

沐浴着初冬的阳光,徜徉在重华镇上的廊桥、会馆、道观、寺庙等,古风古韵扑面而来。特别是那条火炮街,佐证了重华古镇是火药发明地。

相传鼎盛时期,火炮街上有16户人家专门制作售卖火炮,有火炮申、火炮韩、火炮罗、火炮王、火炮李……后来发展成30多个具有影响力的火炮世家。按照当地人陈加培的说法,自明清以来,这条街上专门从事生产和销售火药、火炮的商家多达三四百家。

来自广东、福建、陕西、江西等地的商贾为收购、贩运火药而建立起来的诸如广东会馆、禹王宫等会馆群,则使火炮街的繁荣兴旺达到极至。

重华古镇火炮的高端产品,是以声、色、动感烘托氛围的烟火架。如今已是省级非物质文化遗产的重华古镇烟火架,被称为重华古镇“火药之乡”的活化石。

重华烟火架又名烟花架、焰火架,以纸和竹为基本原材料,以火药、火硝、炸药为动力,燃放时可燃烧、发光、发烟、发声、膨胀、运动、变色,是集爆竹、礼花、戏剧人物造型等于一体的民间传统工艺品。因夜间燃放时悬挂于木架上,故名“烟火架”。

重华烟火架多取材于“五女拜寿”“八仙过海”“二十四孝”“秋江”“太白醉酒”等传统故事题材。夜晚燃放时,在火炮的伴随下,先是一层底板脱落,垂下一个宫灯,宫灯底部的烟花很快呈飞碟般旋转喷发,灯内的焰火随即燃烧起来,制作的戏剧人物也会随灯一起旋转舞蹈,五彩斑爛,交相辉映,蔚为壮观。

如今,烟火架以其高超的制作技艺,受到了大家的称赞。

淳朴古镇传承红色革命精神

重华古镇因火药而繁盛,至今留存下来的古街、古建筑群随处可见,虽经岁月磨砺,大多颓废,但影影绰绰的轮廓,仿佛在讲述着当年的风采。

“这些都是中国建筑的杰作,民族文化的瑰宝。”正在重华镇老街湖广会馆忙碌的杨俊说,“我觉得自己有义务把这些恢复成原来的风貌,同时借用这个平台,把我一生学到的木结构卯榫工艺传承下去。”在杨俊身后,古建筑群已初具形貌。

杨俊出生于1960年,是江油市武都镇的一位民间木雕艺人,早年师从四川著名木结构卯榫大师,现已被四川文化艺术学院聘为客座教授。2017年,杨俊找到重华镇政府表示要捐资捐物,自己动手对湖广会馆进行保护性修葺。当年年底,在征得当地政府同意后,杨俊将自己多年的积蓄买了两大卡车加拿大铁杉,用作建筑群的立柱。从那以后,古镇居民随时都能看见杨俊每天忙碌的身影。

杨俊说:“以财传人富一代,以德传人泽万世。”

穿过雕龙画凤的跨河公安廊桥,位于灵溪上街那座气势非凡的大宅院便映入眼帘,这就是当年的川陕省重华县苏维埃政府旧址——黄公祠。

“当年,很多重华人都陆续去参加红军走上了保家卫国的革命道路。”重华镇公安社区党支部书记冯明富说,这些年来,他一直热心于整理和传承当年红军在重华留下的可歌可泣的动人故事。

“以史为鉴,开创未来。川陕省重华县苏维埃政府旧址是我们学党史、悟初心的活教材。我们将让红色革命精神永放光芒。”重华镇党委书记黄海洋畅想着古镇更加美好的未来。(雷兴双 绵阳日报社融媒体记者 田明霞 文/图)

编辑:郭成