市委八届十次全会提出,要由文旅大市向文旅强市迈进、文旅产业实现量质齐升,把文旅资源价值和潜力充分释放出来。地方高校应自觉提高政治站位,立足学科优势与人才资源,以马克思主义立场、观点和方法深入解读全会精神,系统谋划服务绵阳文旅发展的理论路径与实践机制,切实肩负起新时代高校服务地方发展的使命担当。

□ 韩晓娟

以唯物辩证法把握全会精神,锚定绵阳文旅发展的辩证逻辑

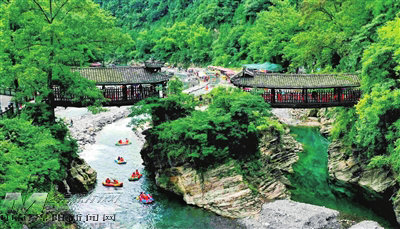

全会精神蕴含丰富的马克思主义唯物辩证法思想,为准确把握绵阳文旅发展的内在逻辑与实践方向提供了根本指引。从对立统一规律来看,绵阳文旅发展需统筹处理好“科技属性”与“文化属性”的辩证关系。绵阳既承载着李白文化、三国文化等深厚的历史文脉,又具备科技赋能、创新驱动的现代特质。高校要充分运用马克思主义关于“矛盾普遍性与特殊性”原理,深入阐释绵阳文旅“科技+文化”融合的独特路径——其特殊性在于科技城的产业基础与历史文化资源的深度融合,普遍性则体现在为同类城市探索文旅融合提供可复制的理论范式与实践经验。从质量互变规律来看,绵阳文旅正处在从规模扩张向质量提升转型的关键阶段。地方高校要始终借助马克思主义政治经济学中的“产业升级理论”,为地方政府提供理论指导和决策参考。

以马克思主义理论创新为引领,多维构建绵阳文旅发展的学理体系

高校应充分发挥马克思主义理论学科的学术引领和思想支撑作用,从文化哲学、意识形态理论、社会治理等多个维度,系统构建绵阳文旅发展的学理框架。以文化哲学阐释文旅资源的“精神生产”价值。马克思“精神生产”理论指出,文化是人类实践的精神结晶。绵阳的李白文化、三国文化、三线建设文化、抗震救灾文化等资源,正是巴蜀人民长期精神生产的成果。高校要开展深入研究,深入挖掘其当代价值:如李白诗歌中的自由精神与当代青年价值追求的契合,红色文化中的奋斗传统与科技城创新实践的内在联系,构建“资源挖掘—精神提炼—价值传播”的阐释链条,推动绵阳文旅资源转化为具有广泛影响力的精神产品。同时,高校还可以充分运用“文化认同”理论,开展绵阳文旅与市民文化认同的实证研究,为文旅政策制定提供依据,助力形成“以文塑旅、以旅彰文、以文化城”的发展新格局。以意识形态理论引领文旅发展的价值导向。马克思主义强调文化的意识形态属性。绵阳文旅发展必须坚持社会效益与经济效益相统一,将社会主义核心价值观融入产品开发与传播全过程。地方高校可发挥学科优势,开展“文旅业态的意识形态渗透与价值引领”研究:既要警惕过度商业化对文化真实性的侵蚀,也要积极引导文旅创作弘扬主流价值。同时,反思同质化、浅表化的发展风险,倡导绵阳文旅坚持原创性和思想性,打造具有深度和特色的文化品牌。以社会治理理论优化文旅治理体系。马克思主义社会治理理论强调多元共治与系统协同。绵阳文旅发展涉及政府、企业、社会等多方主体,需构建高效协同的治理格局。高校可开展“共建共治共享视角下绵阳文旅治理机制创新”研究,针对当前存在的协同不足、政策执行效率不高等问题,提出构建“政府主导、智库支持、企业运作、公众参与”的治理共同体。推动建立专家论证和公众参与相结合的政策制定机制,提升决策科学性和民主性。同时,探索文旅公共服务创新,如联合组建“文旅志愿服务联盟”,提升服务品质与专业水平,推动绵阳文旅治理向服务型、精细化转型。

推动理论创新与实践赋能相结合,构建高校服务地方的新范式

高校应促进马克思主义理论创新成果向实践动能转化,着力构建“理论研究—人才培养—社会服务”三位一体的高校服务地方新模式。建设高端理论智库,提供文旅决策的典型方案。高校要依托四川民间文化研究中心、李白文化研究中心等省市级平台,聚焦三大研究方向开展研究:一是开展《马克思主义文化理论与绵阳文旅融合》等基础理论研究;二是加强《科技城背景下“科技+文化”文旅融合路径》等应用对策研究;三是举办“马克思主义与文旅发展”高端论坛,汇聚省内外专家智慧,扩大绵阳文旅的学术影响力和政策话语权。构建红色育人体系,培育文旅发展骨干力量。依据马克思主义关于“人的全面发展”理论,将绵阳文旅资源融入思政课程与实践教学。开好《绵阳红色文化导讲》《绵阳市情》等特色课程,开发本土文旅资源为教学案例;组织“重走李白路”“红色景点讲解”等“大思政”活动,强化学生理论联系实际的能力,培养兼具理论素养和实践技能的文旅人才。面向文旅从业人员开展“马克思主义文旅理论”专题培训,为绵阳文旅可持续发展注入“红色动力”。创新校地协同机制,打造文旅融合“绵师样板”。坚持马克思主义“实践第一”的观点,与地方政府、文旅企业共同建立“校地文旅协同创新实验室”,聚焦绵阳文旅发展的现实难题开展联合攻关,形成可推广的解决方案。积极推动研究成果转化,例如参与“李白文化产业园”提升项目,设计开发沉浸式诗歌体验场景,促进文化资源创造性转化。设立“文旅创新成果孵化基金”,支持优秀项目落地见效,实现学术价值、文化价值与市场价值的统一。

(作者单位:绵阳师范学院)