推进文化和旅游深度融合发展,对于增强文化自信、服务人民群众美好生活、促进高质量发展具有重大意义。市委八届十次全会基于全市文旅发展实际和迫切需求,提出聚合提升优质文旅资源,推动文旅融合从“物理整合”向“化学反应”转变。

高校是城市的一个特殊社区和基层单位,是城市发展的创新引擎、决策智囊,也是城市文化建设的策源地、动力源,重塑绵阳城市精神、气质、品位和形象,不断提升绵阳城市魅力,高校可谓责无旁贷且大有作为。

□ 林 科

瞄准需求“育人才”

瞄准区域发展需求,将绵阳文化全面融入教育教学。发挥高校课堂主渠道作用,探索将绵阳文化教育资源、元素,融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。瞄准重点领域需求,使绵阳文化逐步进入学科专业。规范指导大中小学各学段文化进校园、进课堂、进教材一体化发展,构建多层次、递进式实践教学体系,加强文化领域实践型、应用型、复合型人才培育。加大文化研究和教育人才队伍建设,通过外引内培、强化激励和考评机制等方式加强复合型师资人才建设力度,优化创作、营销、技艺、翻译等领域文化人才队伍结构,引入非物质文化遗产传承人、技能大师进学校,探索“模块化”“订单式”实习与就业模式,打造一支面向未来的文化专业人才生力军。

聚焦战略“搭平台”

聚焦国家发展战略,丰富区域建设“战略思想库”。吸收借鉴转化先进地区的优秀成果,加强涉及绵阳文化的古籍文物、正史经典、译介作品、衍生作品和普及读物的研究、创作及展演。聚焦绵阳发展战略,打造城市发展“教育资政堂”。围绕市委八届十次全会部署,利用专题调研、结对组团、主题报告会等方式途径,为市委、市政府及各单位科学决策提供咨询服务。聚焦学校发展战略,搭建学校运行“谏言意见箱”。建立文化研究中心、期刊杂志、协会组织、传播学院等平台,积极为学校治理水平和治理能力现代化建言献策。依托大学科技园,从激励、评价等机制上推动高校由知识生产向知识应用转变,支持师生围绕绵阳文化开展创新创业、成果转化。合作共赢“拓渠道”。精准对接地方各类资源,加强教育培训服务。通过定培、临培、短培、轮培等方式强化对文化从业人员的职业技能培训和继续教育培养力度,提升从业能力和素养。精准对接社会实践项目,做好志愿服务工作。高校在培养能讲好绵阳文化故事的时代新人过程中,要面向社会、面向社区、面向乡村,积极组织开展师生志愿服务和回报社会系列活动。加大“三下乡”暑期社会实践、志愿服务等品牌项目的建设,以品牌项目建设为抓手,实现在感知中体验文化之美。精准对接公共设施建设,促进社校共建共享。将社会公共文化设施建设引进学校,将学校教育培训学院设在社区,进一步发挥大学文化建设和文化育人的辐射作用,定期开展文化主题沙龙、学术论坛、成果展示等活动,搭建资本对接、技术交流和项目合作平台。

研发转化“新动能”

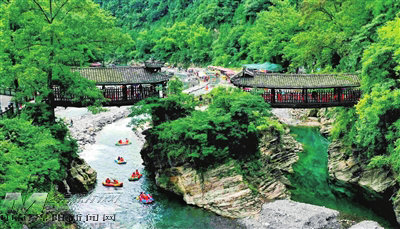

贯通文化育人与人育文化,建设好特色校园文化。通过宣传橱窗、校园广播、校报等传统宣传阵地和微信公众号、微博、短视频平台等新媒体宣传阵地加大对绵阳文化的宣传报道,开展形式多样、贴近学生实际的文化活动。打通技术研发到应用路径,丰富文化产业新业态。积极对接文化馆、博物馆、图书馆、广播电视等文化事业单位,通过“文化+科技”、“文化+教育”、“文化+旅游”等跨界融合,拓宽绵阳文化产业新业态、事业新动能。紧盯文创经济和文旅经济等新兴产业发展的前沿动态,注重教学科研成果向生产力的转化应用,提升成果的经济效益和社会效用。发挥文化引领和辐射作用,开展好宣讲传播活动。利用课堂讲坛、广播电视、大报大刊、网络新媒体等阵地,因地制宜推进文化进社区、景区、机关、校园、企业、家庭、农村“七进”活动。通过节庆展演、游学体验、角色扮演、竞技游戏、虚拟场景、直播短视频等群众喜闻乐见的形式,开展与绵阳文化相关的日常演出、展览、讲演、报告、论坛、班会、活动。

人文交流“走出去”

开辟新道路,国际交流合作靠自觉。进一步增强“走出去”的政治自觉、思想自觉和行动自觉,加大国际化发展力度、推进国际化布局,制定符合本校实际的文化国际化传播策略或人文交流机制。寻找新价值,国际交流合作需自为。利用师生出国交流访问、与国外院校开展学历提升项目、交换生项目或夏令营项目、中外合作办学等“走出去”项目,以及招收来华留学生、招聘外籍教师和邀请国外专家学者到校讲学、开展国际游学营等“请进来”项目,发挥自身优势抢占在地、在线国际化阵地和平台,精心烹饪“独家秘制”的文化套餐。开放大视野,国际交流合作要自信。吸收国际优质理念的同时坚守对本土文化自信,带动绵阳文化走向世界。

(作者单位:绵阳职业技术学院)