书画装裱修复技艺,是中国独特的传统手工技艺,用于书画、碑帖等装饰和修复还原,距今已有1700多年的历史。

8月14日,记者走进绵阳市博物馆文物修复室,看到几位姑娘埋头伏案修复古书画。在采访交流中,既了解到她们沉心于故纸堆,用妙手让破碎古书画“回春”的日常工作,也见证了书画修复工作中的历史价值和文脉传承。

一切“起死回生”的可能

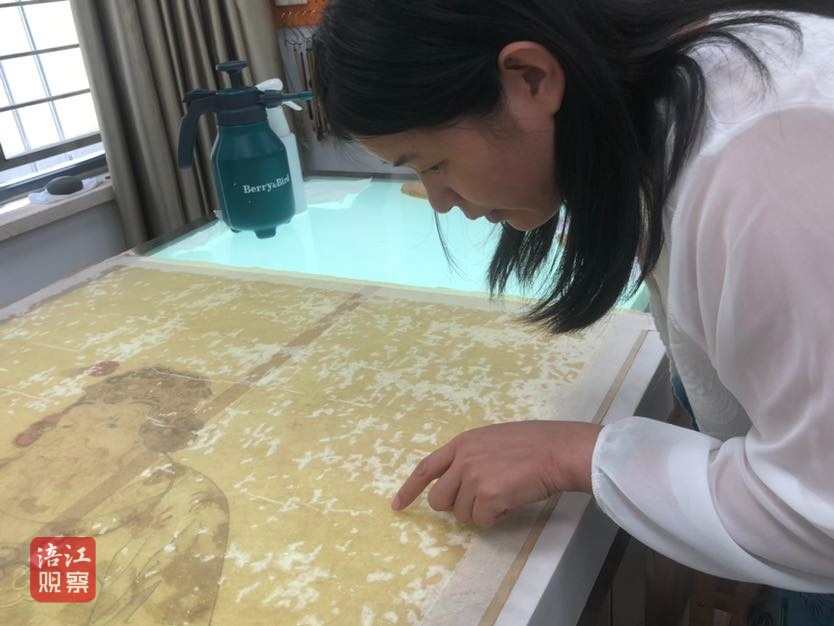

窗外,知了嘶鸣喧嚣,兀自唱着热气腾腾的歌谣。推开古画修复室的门,几位姑娘坐在长案前,或手持毛笔全画,或伏案剪贴隐补,或埋头喷洒嵌折……时间仿佛在这一刻按下暂停键,静谥的画面让人不由得轻挪脚步,不忍打扰她们沉浸在与古人对话的无言时光。

长发披肩,身着长裙的王静握着一支小号毛笔,低头对案桌上一幅胡雪海的楷书拓片一点点描补。

这幅长卷拓片红底白字,有的字迹已残损缺失,有的词句已完全断字脱节。她轻轻用笔尖蘸上红色颜料,再在红色背底残缺处小心补全。

“这么慢,要修补好久呢?”记者见她慢条斯理地一点点描绘,忍不住问。

“书画修复急不来,慢工才能出细活。”王静抬头冲记者莞尔一笑,娓娓道来,书画修复工序繁多,最重要的是“洗、揭、补、全”四道工序,她正在进行的,即是“全色”步骤。

跟随王静,记者来到另一间保存古书画的工作室。

她戴上专用的蓝色手套,一层层剥开包裹在宣纸中的一幅立轴,小心翼翼铺展开后,只见画面破损不堪,虫蛀、折痕、水渍、污渍等各种病害聚集,几乎让人辨识不出这幅山水画的本来面目。

然而,就是这样一幅发霉破损的书画,在王静和同事们看来,仍有“起死回生”的可能。

妙手如何回春?

王静说,拿到一幅古书画,一般要先测量并记录作品基本信息及病害状况;然后再“洗画”,去除书画表面的各种杂质,再将画心从命纸及覆背纸中分离出来,这便是“揭”的步骤,也是整个修复过程中最关键的一环。

“揭”完拖好命纸后,就要“补”和“全”。

“补”是最费功夫的环节,要选择合适的补料进行补缀。这样的补料必须在质、纹、光、色四方面与画心用料保持一致,坚持“恪守古法、修旧如旧”的原则。

王静举例介绍,绵阳市博物馆珍藏有一幅《仕女听琴图轴》,从整体绘画风格看,笔致细腻、造型婉约,画中人物弱不禁风,颇有嘉道时期仕女画之遗韵。

当时这件古画虫蛀严重、多处残缺、锦眉糟朽、裱件脱落,她们根据残破特点“对症下药”,制定了一套修复技术路线:

信息记录→检测分析→除虫灭菌→整治画心→清洗画心→揭画心→托画心→修补画心→嵌折条→画心全色→装裱→填写修复档案→编写修复报告。

经过古画修复组2个人历时2个月的精雕细琢,修复好的《仕女听琴图轴》破洞补全,污渍得到清除,画面干净、完整,仿若又焕发出了往日光彩。

“根据书画作品破损程度不同,修复时间也不一致,短的也要一至两个月时间,长的历时半年也有可能。虽然修复过程缓慢、步骤繁琐、费时费力,但我们这样做,可以延续画作‘寿命’,让它经得住时间的考验。”王静感慨。

案桌前 有声与无言

“修复古画,除了慢,还要静。”回到古画修复工作室,王静将她的几个同事介绍给记者。

和她一样,这几位90后的姑娘特别恬静。尽管记者来回穿梭拍摄,她们仍能专心地坐在案桌前,做着自己手里的活儿,在有声和无言之间,默默守护着匠心求道的宁静。

“看你低头在这修修补补一下午了,累吗?”记者问正在隐补一幅山水画的胥敏。她正拿着剪子,将手中的绢布裁剪成大小不一的形状,用毛笔辅助,将绢布贴补于古画画心背面的残缺处。

胥敏——

“我已经习惯了,隐补需要的就是静心和耐心。看到破破烂烂的一幅画,经过自己和小伙伴们的努力变得生动精彩起来,所有困难都会成为‘过去式’。”

胥敏告诉记者,破旧古画往往因虫蛀等原因出现大小不同的残洞,需要选择材质、厚度相宜的补料进行补配。

在补缺前,胥敏需先沿缺损边沿,轻轻刮出0.1-0.2厘米的坡度,再用毛笔涂抹薄浆,将补绢(纸)对准帘纹,平放于缺损处,垫纸按实,趁湿刮去多余部分。

胥敏回忆,大学设计专业毕业的她刚接触这一行时,总因宣纸裁剪不齐等问题而内心很烦燥,也曾气馁过。但经过一段时间摸索和学习,完成一次次的古画修复后,感觉“特别有成就感”,她也越来越喜欢这份工作。

和胥敏不同,大学学习“文物与博物馆”专业的杨一珂,在三年前如愿成为这里的一名工作人员。但课堂内容与实际工作情况仍有出入,如此差距也曾让她迷惘过。

工作室墙上,挂着一排排大大小小的刷子。杨一珂指着这些刷子告诉记者,刚来的第一个星期,她就是在旧报纸上练习刷子的使用,“这个过程枯躁乏味,非常考验意志。”

当她咬牙坚持下来,逐一接触到后续的修补工作后,“轻舟已过万重山”的成就感又拉满了她的热情。

有了这份热爱与执着,即便往后的三年总遇到新挑战、新问题,但对她来说,每一次克服难题,都有一种超越自我的快乐。

修旧如旧 让古画接近永恒

采访中记者注意到,杨一珂在收拾整理案桌时,特意将修补古画时裁剪下来的原材料拾拣出来,标注装袋后,还要交至绵阳市博物馆文保部主任杨海艳。

“这个废弃的材料还有什么用?”记者追问杨海艳。

“用专业的分析仪器,可以观察到纸张纤维的微观形态,以鉴定纤维种类。”杨海艳告诉记者,修复书画前,需用仪器分析方法对文物样品的纤维种类、制作工艺等进行分析,为后续更好地保护修复古画提供科学依据。

文物保护,正是杨海艳攻读博士期间研究的主要方向,她告诉记者,补古字画有三个前提条件:一是正确的修补思路,二是过硬的技术,三是修补的材料,三个条件缺一不可。

正缘于此,修复古书画先要充分解读作品,还要有娴熟的修复技术手段,让材料完整、画意复原、古色保留,挖掘“当下的最美”,这才能真正遵循“恪守古法、修旧如旧”原则,寻找到、重现出一件作品整体的自然之美。

记者了解到,绵阳市博物馆目前有馆藏纸质文物680件/套、书画300余件/套,包含了从明代至民国时期的各种书法、绘画及碑帖拓本等。

历经几百年的流传,大多书画都产生了各种病害,无法进行展览。为了延缓书画老化的速度,让更多人了解绵阳的历史与文物,自2021年开始,绵阳市博物馆启动了“绵阳市博物馆馆藏书画保护修复项目”。

第一个项目已累计完成修复55件/套书画文物,目前,正在启动第二批书画文物(34件/套)的保护修复工作。

(涪江观察记者 李春梅 刘凤君 文/图)