小满时节,田野阡陌,收麦插秧,处处皆是忙种忙收的景象。在三台县中太镇“杜智华皮蛋工坊”,同样也是一片繁忙。

皮蛋展示厅里,顾客选购来来往往;仓库门前,车辆运送进进出出;包装车间,一排排工人埋头操作……

端午节将至,沉睡了一个春天的皮蛋,此刻,正步入它的最佳赏味期。

第三代传承人杜志华,传承起从清光绪年间发展至今的杜氏皮蛋腌制技艺。如今,她创立“智华”品牌,延续祖传技艺、配方,腌制出的风味“黄金皮蛋”,倍受食客青睐。

5月21日,记者走访市级非物质文化传承人杜志华,解码她手中这枚“黄金皮蛋”的“自我修养”。

三代制蛋

包出“无心插柳”的皮蛋

在杜志华记忆中,她的爷爷杜启香,就是一个包制皮蛋的好手。

灶门前,爷爷捧起几把柴火灰,与熬制的秘制水调湿成浆,将鸭蛋放入柴灰浆里轻轻一裹,再密封进麻布口袋,藏于阴凉通风处晾干20余天。待到端午时,那盘皮蛋成了小孩儿们争抢的美食。

爷爷包制皮蛋的技艺,不过是寻常百姓存贮鲜蛋的传统方法,杜志华从未想过,这门技艺还成就了自己的一番事业。

1979年,杜志华高中毕业,一心想跳出“农门”成为一名“正式工”。她先后学过车工、焊工,也在电灌站打米磨面多年。

那时,杜志华拿着36元的月薪,虽过得衣食无忧,她却心有不甘:“我还这么年轻,总要去学门手艺才行!”

1983年,其父杜元庆时任中太镇禽蛋制品厂厂长,见皮蛋已向国外出口,市场前景较好,便与杜志华几番商量,劝她转行学习皮蛋制作。

而后,杜志华辞掉“月薪制”的工作,放下蹒跚学步的儿子,前去参加四川省举办的“出口皮蛋技术培训班”,跟随庞芝伟老师学习无铅皮蛋制作工艺,掌握了“黄金皮蛋”的制作方法。

学习期满后,杜志华回到父亲所在厂,担岗技术员。期间,她还掌握了皮蛋草木灰干包法和传统裹泥干包法的技艺。前者易脱壳、产散蛋(坏蛋),蛋芯硬,俗称黑褐色“松花蛋”;后者包出的皮蛋色泽金黄,蛋芯软糯,口感细腻,也就是“黄金皮蛋”。

当时,因口味习惯,“松花蛋”更受老百姓喜爱,而“黄金皮蛋”出口量更大。杜志华不仅系统掌握了制蛋流程,还关注市场需求走向,调整选料、配方、晾干等环节的配比,不断提高自己的皮蛋包制技艺。

手作工艺

制出“黄金皮蛋”的“自我修养”

1985年,在家人支持下,杜志华开办“智华皮蛋加工房”,在中太镇正式开张。

从“智华皮蛋加工房”制作出的“黄金皮蛋”,以其细腻软糯、不涩不咸的口感,越来越受大众喜爱。问及原因,杜志华向记者道出了其关键缘由。

来自中太镇五层山的黄土,是熬制皮蛋料泥的底料,也是皮蛋特具碱性和黏性的原因。

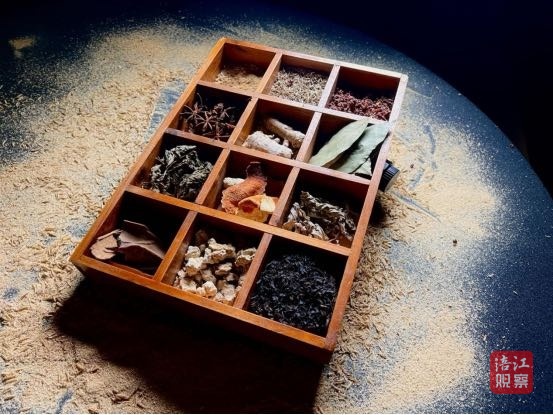

在直径一米的大锅里,倒入花椒、桂皮、红茶等众多秘制配料,经4小时熬制,让配料“各显神通”,过滤渣滓后与黄土调制成泥浆,用于包裹皮蛋。

第二个关键步骤,在于包蛋,一招一式,都是眼、手、心的配合。

杜志华——

“手工包制皮蛋的方法,就像‘坐禅’与‘太极’。

‘坐禅’就是两手成作揖状,用泥料包裹蛋身;‘太极’就是两手成太极里的推手动作,将裹满泥料的蛋身在平铺的柏树沫上轻轻滚过。”

杜志华一边娓娓道来,一边熟练包蛋,运料快而均匀、手法轻而细致,转瞬间,一枚均匀穿上粗朴谷壳外衣的皮蛋呈现于眼前。

包好的蛋需密封起来,经过至少80天的通风阴干,阴干环境的温度、湿度也都不容马虎。而后出自杜志华之手的皮蛋,迎来了它的“高光时刻”,一颗汇聚咸鲜香醇、散尽残余碱味的“黄金皮蛋”诞生。

拈起一颗皮蛋,轻轻敲开谷壳包裹的外层,一枚晶莹剔透的金黄色皮蛋呈现眼前,小松花若隐若现于表皮;忍不住咬一口,细滑香糯、咸淡适宜,果冻般的口感在唇齿间回味绵长。

正因有了“手工传承、自然风干”慢慢来的初心,有了40余年不断精进的制蛋技艺,杜志华才能让一颗普通鸭蛋,有了“黄金皮蛋”的“自我修养”。

2023年,杜氏皮蛋腌制技艺被评为四川省非物质文化遗产代表性项目。

“闯荡世界”

一颗正在蝶变的皮蛋

采访当日,记者碰到专程从绵阳驱车来此加工皮蛋的彭先生,“从我小时候起,就一直吃杜家做的皮蛋,每年端午节前,我都要来加工一百多个皮蛋,自己吃或送亲友,大家都好这一口。”年近半百的彭先生坦言,留在儿时记忆里的美味,始终让他不能忘怀。

食客的口碑,也让“杜智华皮蛋”逐渐从中太小镇,走向省内外、扬名全国,成为一颗“闯荡世界”的皮蛋。

◆ 这些年,“杜智华皮蛋”先后被好利来、海底捞选用;

◆ 与全国各地知名餐厅合作,成为成都伊藤洋华堂的单品销冠;

◆ 米其林大厨陈健一郎、川菜大师喻波、黔菜大师吴茂钊都纷纷为它打CALL……

这让“杜智华皮蛋”赢得了更多奖杯:

四川省优秀非遗工坊

绵阳市农业产业化龙头企业

绵阳市科技型中小企业

四川省成长型中小企业

绵阳市知名商标

绵阳市特色旅游产品

……

“我们相信,只要拥有对工艺细节和顾客体验的专注,并能不断进步。即使在小镇上踏实做好一枚小小的皮蛋,也能传递宏扬传统文化及技艺。”杜志华40余年坚守着一门传统手艺,带动起一个产业,造福了一方百姓。

这样的匠心传承,也有了新力量的加入。杜志华小女儿王芝浩,成为杜氏皮蛋腌制技艺第四代传承人。

当传统技艺与新生力量碰撞融合,“黄金皮蛋”的工艺发展有了新活力。

为了同步新时代的发展需求,王芝浩做了很多新的尝试:

◆ 引进现代化食品企业管理制度,革新企业经营模式;

◆ 建立标准化黄金皮蛋厂房、机械化生产,革新生产工艺;

◆ 依靠非遗皮蛋制造产业,创建非遗工坊、研学基地的创新融合发展模式。

如今这颗小小“黄金皮蛋”,既恪守前辈传统制作技艺,沉淀出了百年滋味;也有了打破成规后创新张扬的个性,承载起产业发展的希冀。

(刘玉明 胡丽 涪江观察记者 李春梅 文/图/视频)

编辑:谭鹏