大熊猫国家公园王朗片区,是岷山山系腹心地带,也是我国现存最大野生大熊猫种群——岷山A种群的核心组成部分,更是连接九寨沟、松潘、平武、白水江4个大熊猫栖息地的关键节点。现有国家一级重点保护兽类大熊猫、金丝猴、牛羚、雪豹等25种,国家二级保护兽类狼、赤狐、金猫等50种,鸟类279余种,植物总类更是高达97科296属615种……

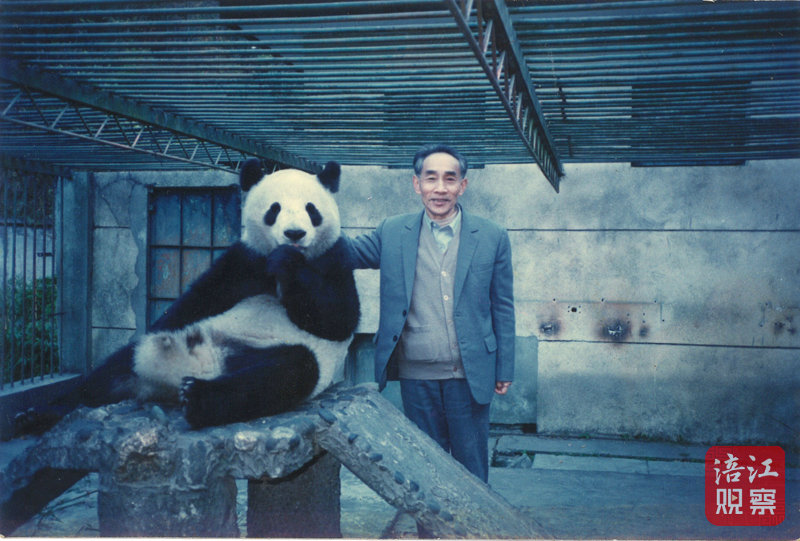

探寻王朗自然生态保护源点,现年97岁高龄的老人冷峪旸是无法绕过的“关键一人”,从1955年到1992年,王朗野生动植物的保护事业融入老人近40年的工作时光,而他也成为了王朗的“第一代守山人”。

王朗从此埋下“保护的种子”

1955年,为规范王朗林区的采伐作业,冷峪旸受命前往平武王朗工作。

当时正值农历二月,王朗的气温最低可至零下十几度,冷峪旸和他的同事袁志全踏上冰冷刺骨的雪地,调查林区现状。随后,冷峪旸、袁志全等人共同编写了《成立森林经营所意见报告》,并提交至四川省农林厅林业局。

1955年2月18日,四川省农林厅林业局报四川省人民委员会批复,在平武县成立“平武森林经营所”,冷峪旸担任副所长,负责监督川北森林工业局采伐,并在采伐迹地开展营林更新。从此,保护的理念在王朗传播开来。

防火育苗守好珍贵的森林资源

平武森林经营所建立以后,森林防火和采伐迹地森林更新成为冷峪旸等人的重点工作。

1957年,一次巡护让冷峪旸对森林防火有了新的想法,“有一次我们翻到隔壁勿角乡,我和那里的乡长提出,共同成立一个联防互相照应。”提议得到了对方的积极回应,很多相关单位也表示要加入,很快这个联防机制扩大为“川甘两省岷山地区护林防火联防委员会”。

同年12月,由平武森林经营所主办的“川甘两省岷山地区护林防火联防会议”在平武县王坝楚召开。后该护林防火联防机制逐步扩大成由四川省平武县、九寨沟县、青川县和甘肃省文县林业局参加的县际林业工作联席会,并延续至今。

森林火灾的减少也为采伐迹地森林更新创造了良好的条件,数据显示:平武森林经营所从1955年新开垦5处育苗基地(其中王朗1处)148亩,约出产冷杉、云杉苗木3800万株;初期从区外调进林木种子发展到1956年开始自行采集林木种子,至1958年共计采集21888斤,其中调出10000余斤。

与大熊猫保护结下不解之缘

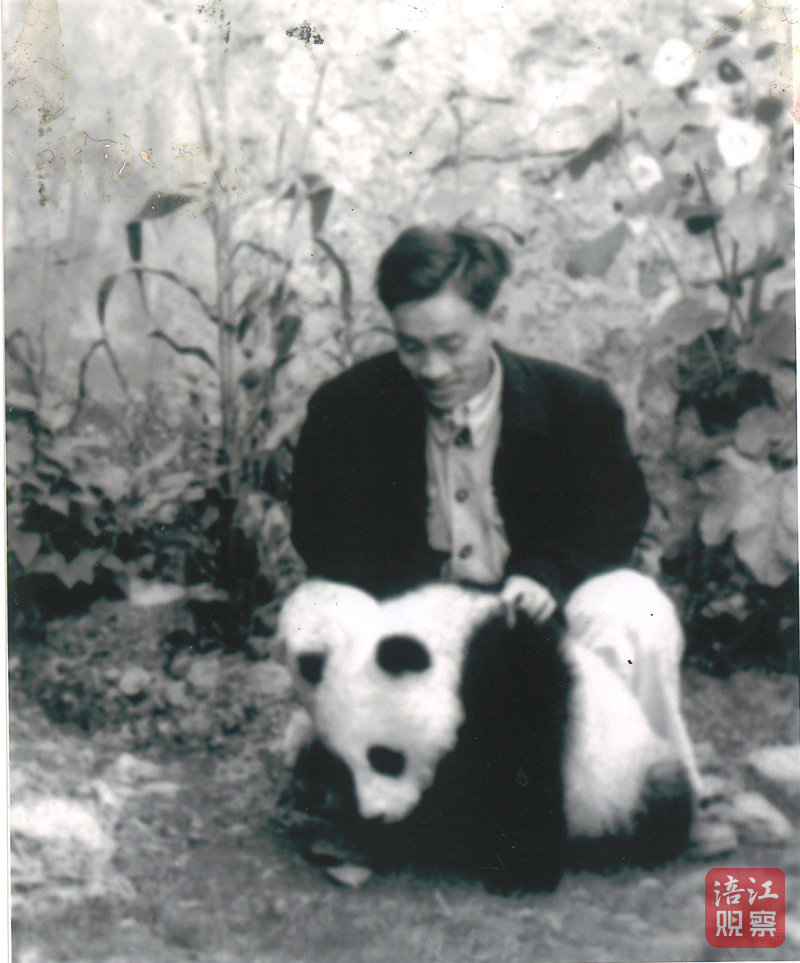

据全国第一次大熊猫调查发现,王朗境内的野生大熊猫数量高达62只。冷峪旸结识的第一只大熊猫就是“明星”大熊猫——平平。

1955年,白马人庚生娃在王朗林区救助了一只野生雄性大熊猫幼子,取名平平。两年后,平平成为了我国第一只被作为国礼赠送到他国的大熊猫,其形象也被广泛传播和喜爱,出现在各种邮票、明信片、玩具等纪念品上。

对于冷峪旸来说,平平的出现,让他从此与大熊猫结下了一生的缘分。此后,他在日常工作中对大熊猫也有了更多关注。

1957年12月,冷峪旸和同事在王朗竹根岔一片偶遇了一只喝水的大熊猫,突然发现它喝着喝着竟然不动了,肚子胀得像皮球,众人赶紧上前营救,砍了藤条扎成一个临时担架,轮换着将大熊猫向营地方向抬去。冷峪旸一行沿着林间小道,一路翻越山头、小涧,将大熊猫送到救护人员手上。

这是冷峪旸第一次真正救助大熊猫,艰辛的过程让他萌生了一个想法:“如果王朗有完善的保护措施就好了。”这一想法在不久后慢慢变成了现实。

打桩定界给大熊猫“安个家”

从监督规范森林采伐到完全的自然生态保护,冷峪旸的职责在发生改变,新的任务随之展开:要让大家知道,王朗从此以后不能砍树、狩猎,大家要保护这里的一草一木、飞禽走兽。

随后,冷峪旸带领第一批保护工作者测量保护边界,以打桩定界的方式将保护边界固定下来,并设置宣传标语,以起到向来人说明警示的作用。从此,大熊猫的家也有了“围墙和大门”。

“要想搞好保护工作,杜绝狩猎行为和森林防火十分重要,这两项工作都离不开当地百姓的配合和支持。”冷峪旸说,管理站的同志不断向大家宣传保护工作的重要性和注意事项。

经过一定时间的积累,很多居民逐渐理解了冷峪旸等人的工作,王朗的保护工作有了一定的群众基础。

1967年10月,冷峪旸等管理站的干部参加了白马公社举行的护林防火与猎人会议。期间,冷峪旸再次向众人宣传国家野生动物保护的相关政策。会后,各猎户纷纷做自我检讨,并向白马公社提交书面检查,王朗自然保护区取得了初步成效。

1969年底,冷峪旸调入平武县农林局工作,虽然离开,但在王朗后续开展的一系列工作中,依然可以看见冷峪旸的身影。

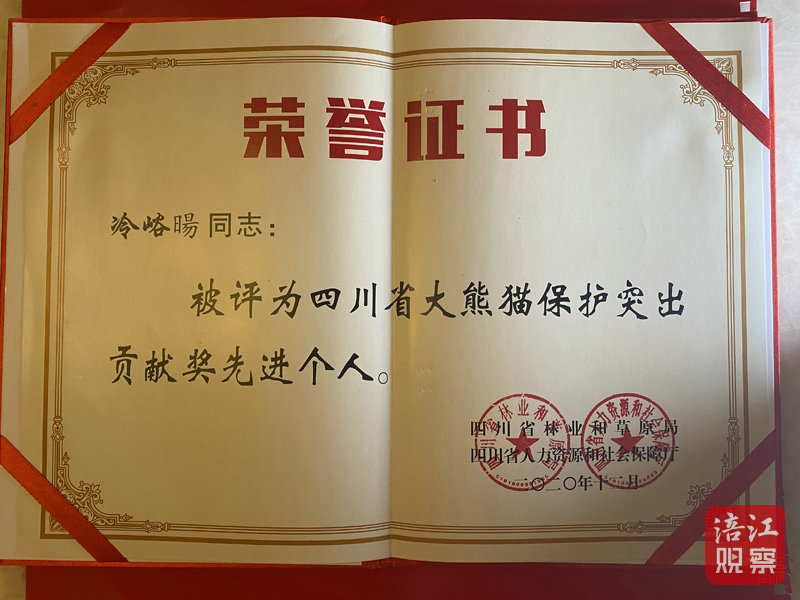

2020年底,他被省林草局和省人社厅共同评定为“四川省大熊猫保护突出贡献奖先进个人”。

(龙远培 涪江观察记者 任露潇/文 受访者供图)