3月4日,记者从绵阳市自然资源和规划局获悉,《绵阳市国土空间总体规划(2021—2035年)》(以下简称《规划》),已于近日获四川省人民政府批复,为未来12年绵阳发展,提供了空间蓝图和规划资源要素保障“指南”。

《规划》有哪些亮点?未来12年,绵阳有哪些主要目标?按图索骥,又将有怎样的实施路径?4日,记者采访了市自然资源和规划局相关负责人。

多规合一

统筹城乡发展蓝图

该规划和以往的规划有何不同?市自然资源和规划局副局长何林泰介绍,国土空间总体规划可谓地方空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图,是各类开发保护建设活动的基本依据。按照部署,我市将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为“多规合一”的国土空间规划,从根本上解决绵阳原有规划类型过多、内容重叠冲突,审批流程复杂、周期过长等问题。

“该规划于2019年启动编制,按照市委领导、政府组织、部门协同、专家领衔、公众参与的模式,在落实国省战略目标和解决城市发展问题的双重导向下,高质量完成编制并于近日获得省政府批复。”何林泰说。

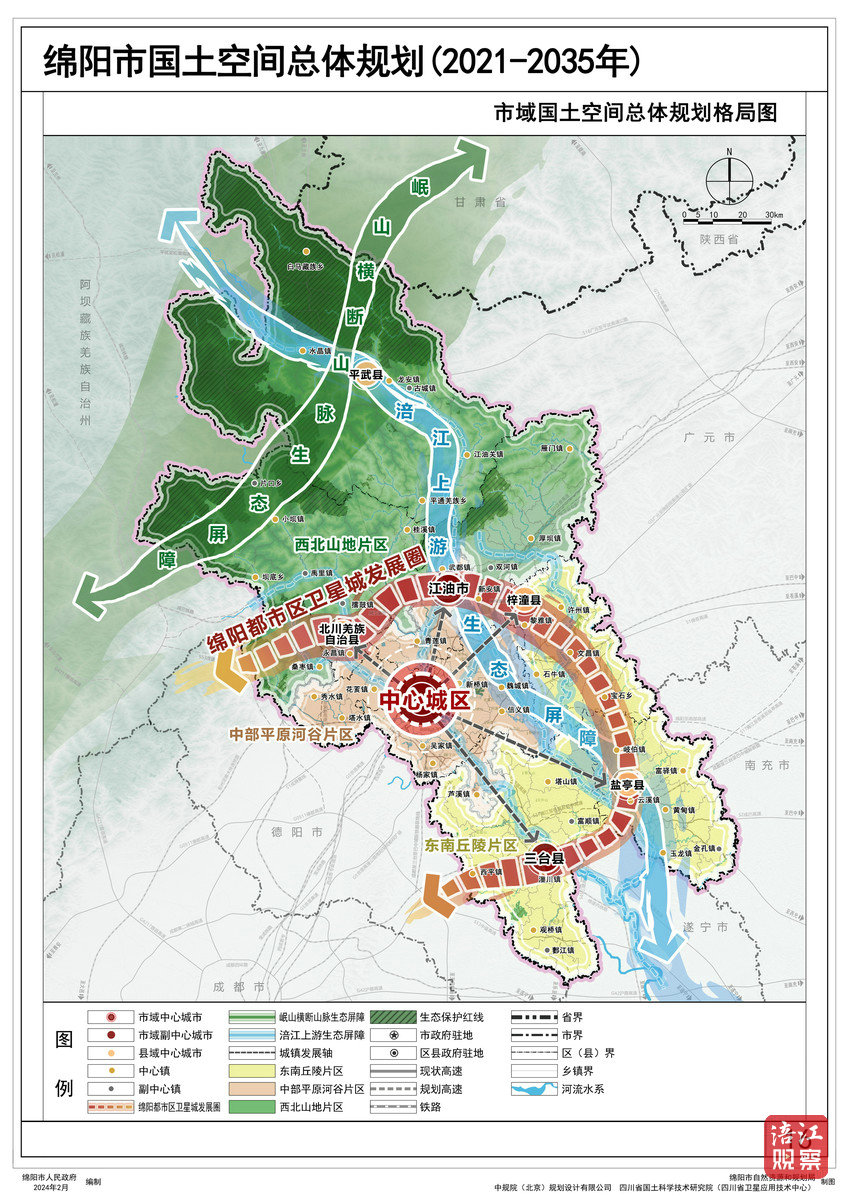

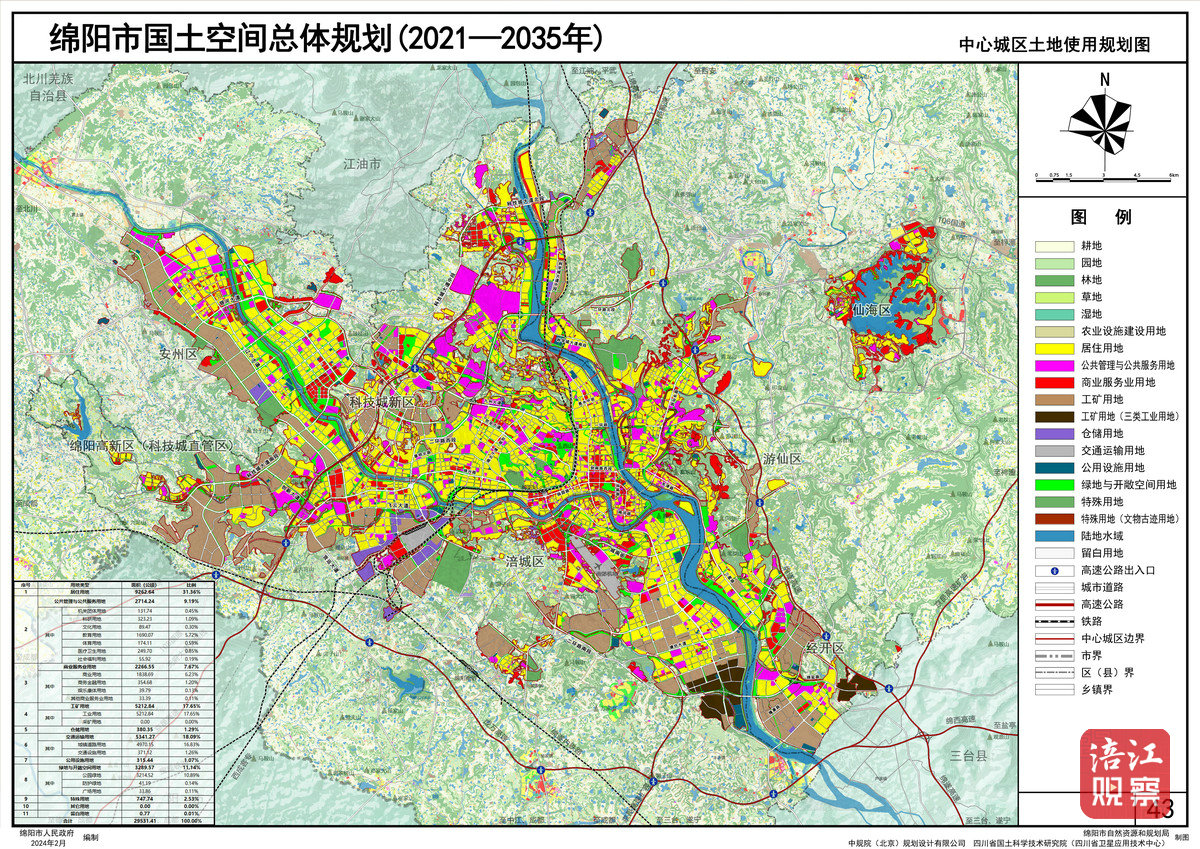

《规划》有哪些特色亮点?记者注意到,《规划》以“加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心”目标为统领,加快建设中国特色社会主义科技创新先行区、成渝绵“创新金三角”,坚持创新引领,实施“五市战略”,在市域层面,强化对外开放、功能协同、网络联结,优化细分主体功能区划分,形成“一核一圈、三区协同”的城镇空间格局。

市自然资源和规划局相关人士介绍——

“一核”:

即绵阳中心城区;

“一圈”:

即以绵阳中心城区为核心的绵阳科技城都市区;

“三区”:

即中部平原河谷片区、东南丘陵片区和西北山地片区。

创新协同

未来12年,绵阳将实现“几大变”

作为中国唯一科技城,《规划》对于绵阳担负国家使命是如何考虑的?

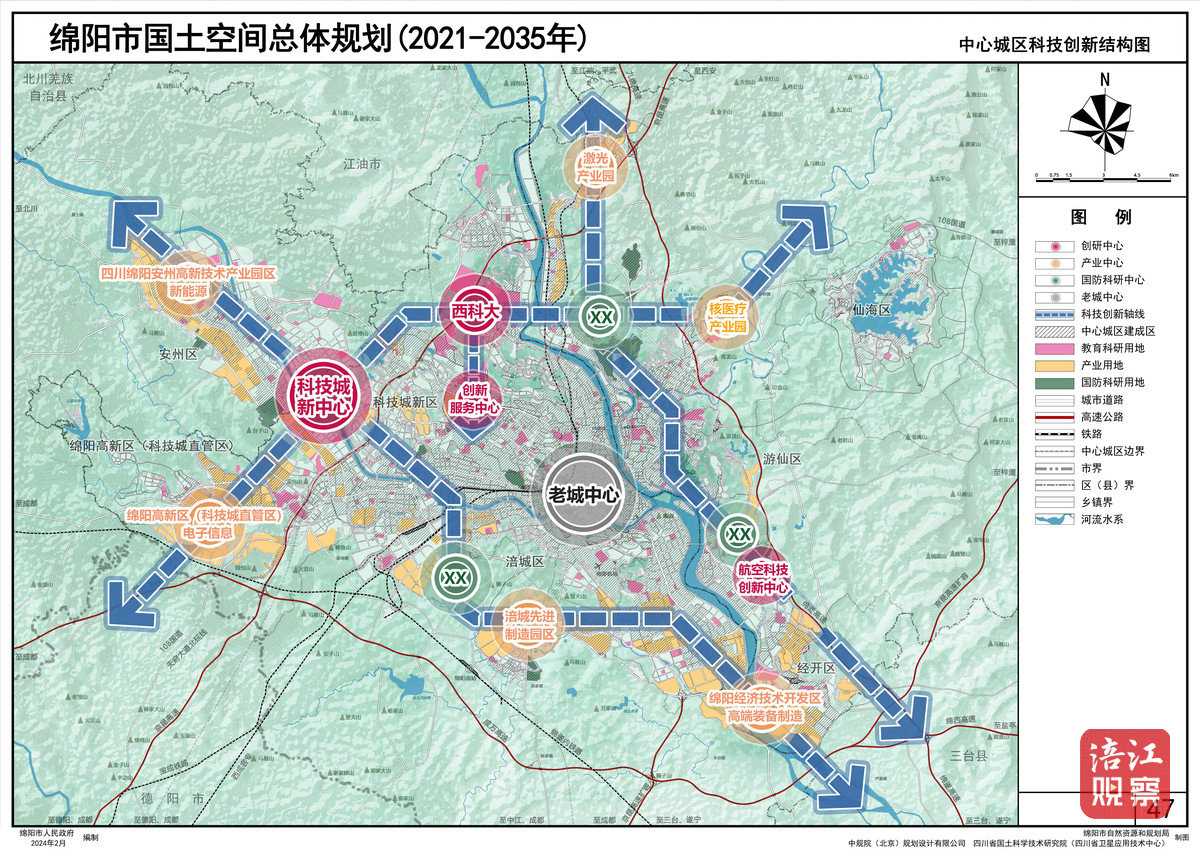

《规划》提出,在城市发展方向上,优先保障科技创新发展空间,形成科技创新功能和城市功能共建共享、融合发展的一体化科技城空间格局。依托大院大所强化城市科技成果转化,规划33平方公里的增量空间集中打造科技协同创新功能区,打造国家级科创服务平台。规划布局12个科技创新特色产业集群,新增产业用地20平方公里。

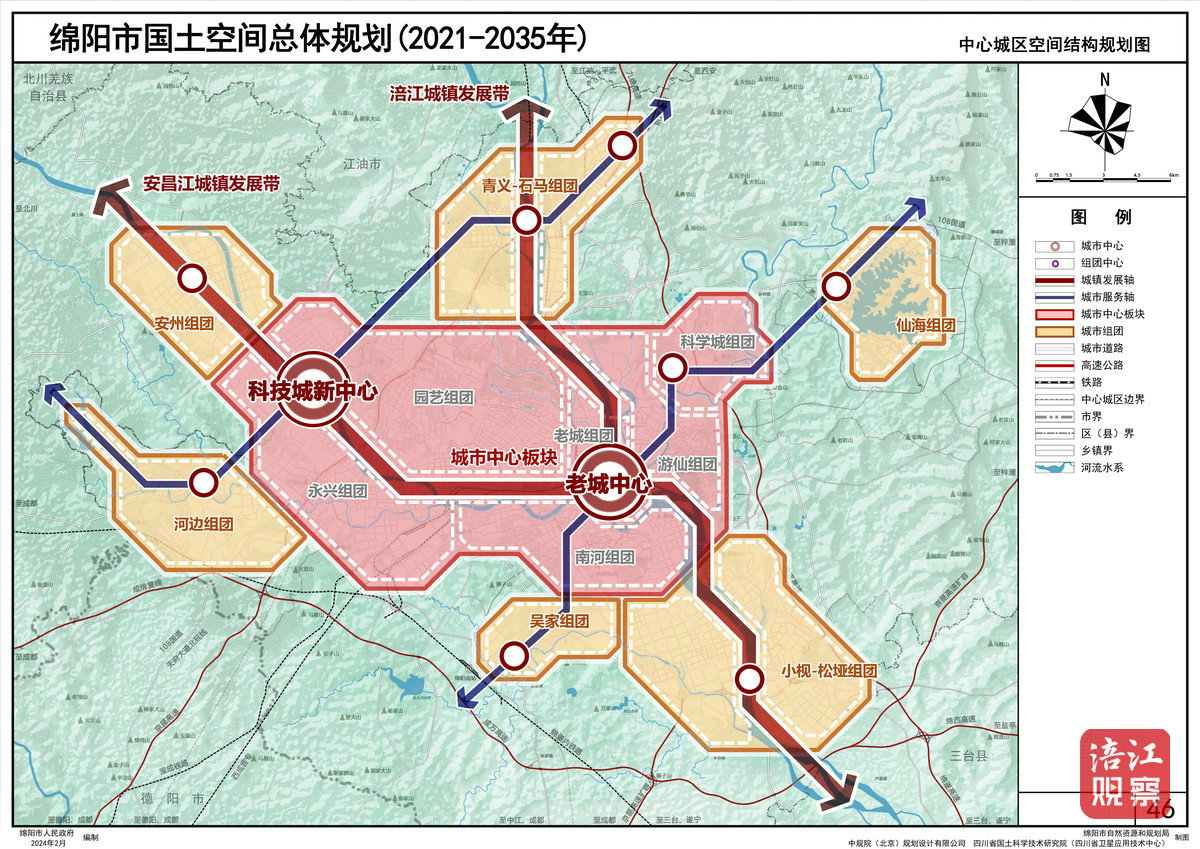

在中心城区层面,未来12年里将有哪些变化?《规划》提出,依托“三江环绕、四山环抱”的山水生态本底,延续城市沿江发展的现状特征,按照中心圈层集聚高效、外围组团山水相融、产城融合的思路,构建“双心、多组团”的城市空间格局。

“双心”:

一是城市老城中心,打造高品质、宜居宜业的魅力城区;

二是城市新中心,聚焦发展科技孵化、科技转化、科技服务,构建科技创新功能体系。

“多组团”:

是尊重自然山水格局,采取组团产城融合发展模式,以城促产、以产兴城,支撑科技城高质量可持续发展。

《规划》提出——

在公共服务方面——

针对科学家、科技人才、产业人才等人才需求,加快推进引才、聚才、育才工程,配套基础科学研究、学术创新交流、科技成果转化、科技商务金融、人才居住配套、商业休闲服务等科创服务设施。

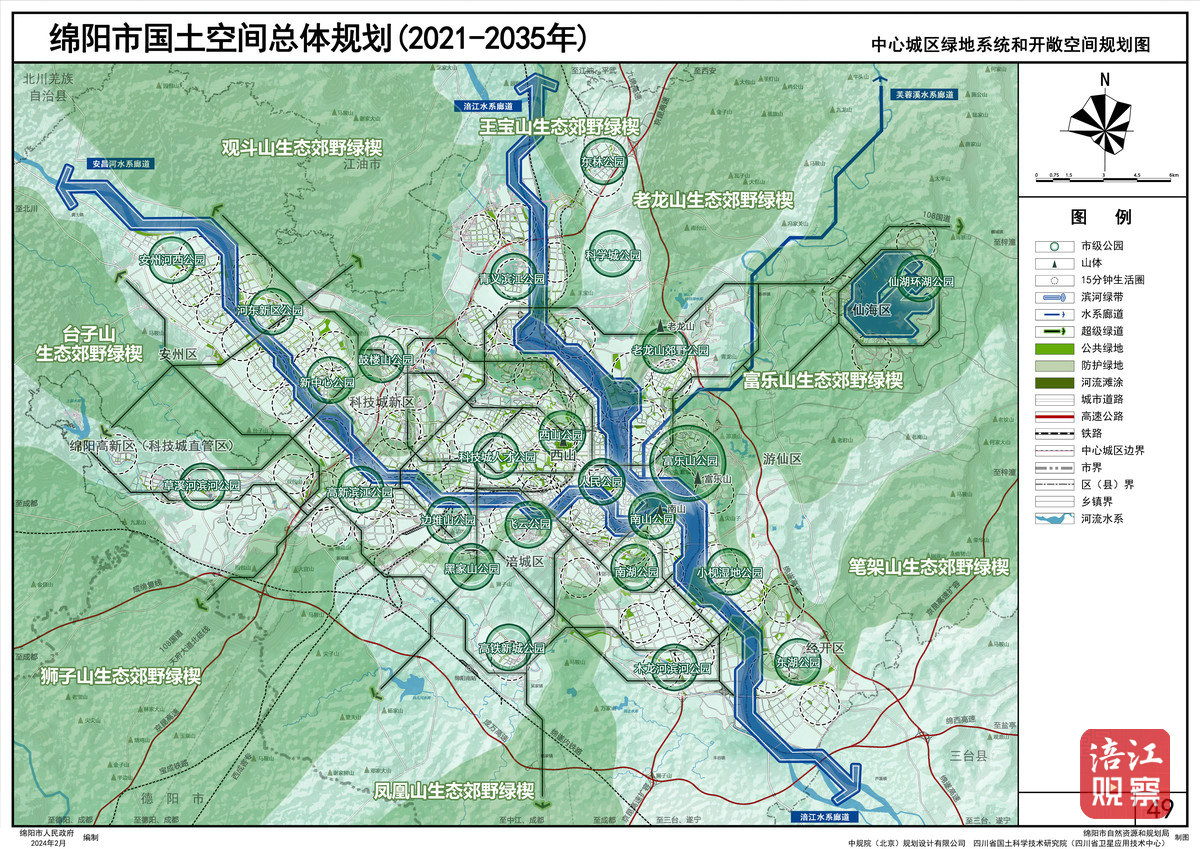

在人居环境方面——

构建“群山入城、六水润城、城绿相融、山水相通”的城市山水格局,打造生态绿楔、山水绿廊、城市公园、城市绿带、社区公园5个层级的绿地系统,营造“300米见绿、500米见园、1公里抵山水”的高品质城市环境。

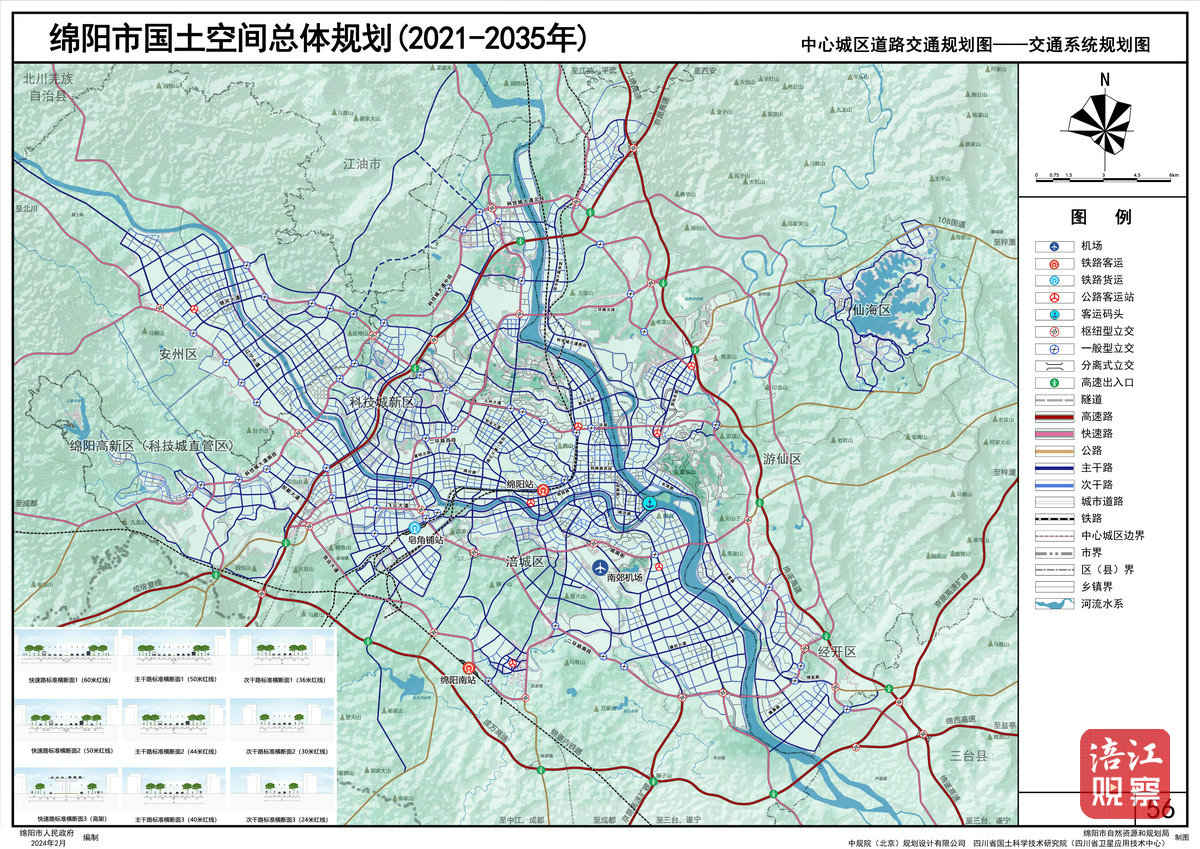

在基础设施方面——

通过拉开骨架、加密网络、公交优先、轨道预控,加快道路网由中心放射式向网络化的转变。推进海绵城市建设,全面提升城市的安全韧性。

未来

绵阳将建成一座什么样的城市?

何林泰告诉记者,按照《规划》目标,到2035年,全市经济实力、科教实力、综合竞争力大幅提升,基本建成中国特色社会主义科技创新先行区,全面建成成渝经济副中心、科创副中心、消费副中心、金融副中心、教育文化医疗副中心和西部陆海新通道重要枢纽。

市自然资源和规划局负责人表示,实施过程中,将坚持规划引领、加强组织领导,切实提高规划、建设、治理水平,为高质量建设中国科技城、成渝副中心提供国土空间保障。

(涪江观察记者 兰建春 唐韬 文/图 规划图片由市自然资源和规划局提供)