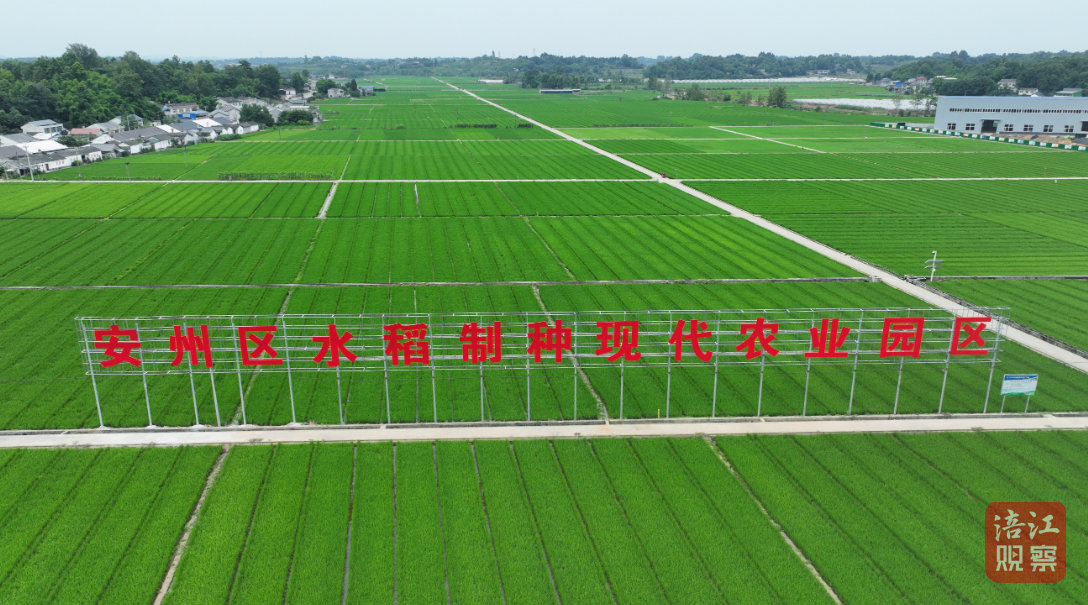

近段时间,走进位于安州区塔水镇双埝村的国家级水稻制种基地,放眼远眺,成片的水稻制种已收割完毕,为了让“闲田”变“忙田”,村民们正采用轮作种植模式种下川芎、青菜等作物。广阔的田地在阡陌交通的串联下,与忙碌的身影构成了一幅美丽的生态田园画卷。

一方沃土,育一方水稻。安州土地肥沃、雨水充沛,是四川省重要的产粮基地。上个世纪七十年代,当地农民就引进了杂交水稻制种项目。50年的时间里,当地通过反复摸索,积累了丰富的制种经验。2022年,全区杂交水稻制种面积达3.02万亩、产量5738吨。“双埝村位于安州区水稻制种走廊核心区,是安州重要的标准化制种基地之一,今年制种的整体面积3100亩,产量600余吨,收入大概1200万元。”安州区塔水镇双埝村党总支书记、主任朱冬说。

一粒种子,是农业的“芯片”,关系着中国人的饭碗安全。在安州,“小种子”何以成为“大产业”?近年来,安州区以实施乡村振兴战略为总抓手,聚焦“粮食安全”这条主线,以推进水稻制种标准化基地建设为重点,优化产业布局,集聚要素资源,加快科技创新,为逐步实现稻香田里的新愿景提供了有力支撑。2013年,安州区被认定为国家级杂交水稻种子生产基地县;2022年,全区杂交水稻制种面积达3.02万亩、产量5738吨,同年获国家新一轮制种大县认定。

行走在双埝村水稻制种基地,记者看到,良田成方、路渠成网,农田配套设施样样齐全。“几十年前,我的父辈们就在自留地里实验水稻制种,我在这个行业也打拼了几十年,对水稻制种很有感情。”在双埝村的千亩水稻制种基地,年逾六旬的制种大户朱帮云告诉记者,他目前有500余亩的水稻制种,辛苦耕耘都会有收获,年产值160余万元。如今,双埝村一半以上的农户参与制种,积累了丰富的制种经验。

“村上的水稻制种合作社每年有1200万元的收入,其中上百万元通过土地流转、劳务合作等形式反哺到村民身上。每年吸纳上千名村民就业,收入多的家庭,一年能增收万余元。”朱冬在提及村里的“经济账”时这样告诉记者。

如今的双埝村还大力推行全程机械化、社会化服务,建起了专业制种合作社,从水稻制种的优质品种选择、育秧、插秧,一直到收割实现“一条龙”服务。“我们收割之后就把整个种子拉到储存中心进行烘干,烘干后送往各个制种公司,制种公司加工处理后销售到农户手上。”朱冬说。

农业要发展,种业须先行。安州作为传统农业大县,将基地建设作为种业发展的重点,制定出台《关于支持杂交水稻制种基地建设的八条措施》,先后整合投入资金5亿元,建成标准化水稻制种基地12个共计4.5万亩,制种基地做到高标准农田全覆盖,农田建设标准化、制种全程机械化、种子加工自动化、流程控制信息化、生产服务社会化水平得到有效提升。

粮安天下,种铸基石

绵阳把农业“芯片”

牢牢掌握在自己手中

收获季节

田野上一株株饱满的稻穗

编织了产业振兴梦

奏响了乡村振兴曲

(绵报融媒记者 安峥/文 安州区委宣传部供图)

编辑:谭鹏