如何打破制约科技成果转化的“中梗阻”,让一个个科技创新成果从实验室走向生产线?绵阳科技城创新体制机制,从高校、科研院所、科技型企业遴选青年骨干挂职地方担任科技助理,发挥熟悉科研、企业的优势,推动科技成果走出实验室、走向生产线,有效解决当地科研和市场“两张皮”“大科技小产业”等问题。

8月30日,绵阳市第三批科技助理刘子琪办公桌前的电话铃声此起彼伏。“打来电话的大多都是科技型企业,都想报名参加本周‘创新金三角·智汇科技城’活动,与更多的创新团队开展对接,实现科技成果转化。”刘子琪说。

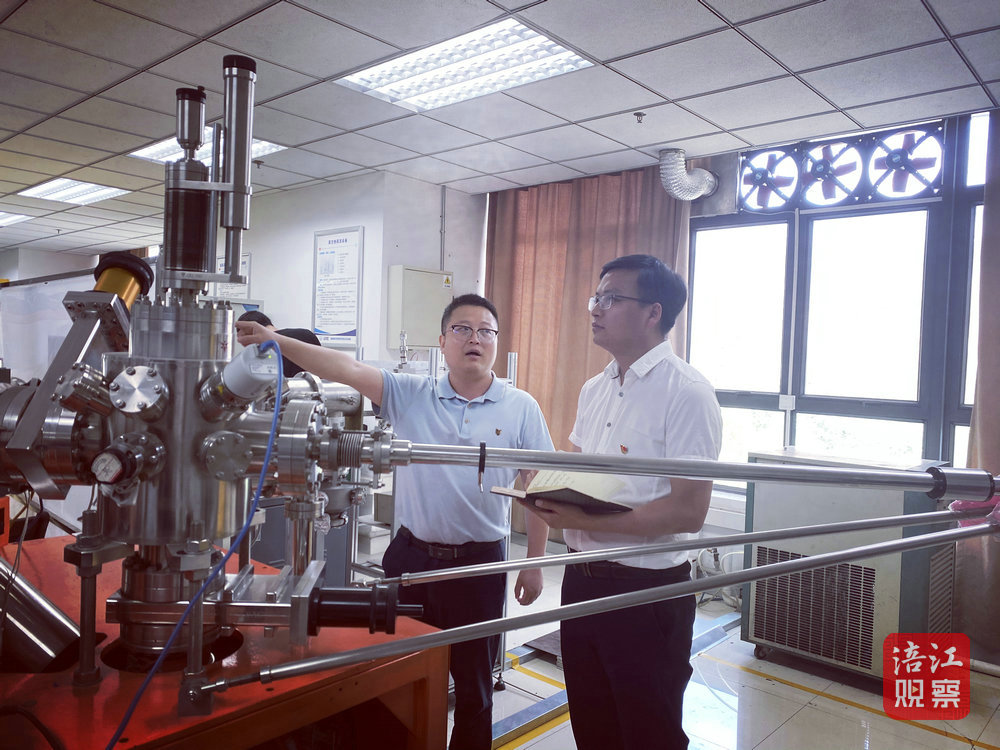

今年7月开始,刘子琪就忙个不停,梳理创新团队信息,详细了解在绵院所、高校、科技型企业的技术需求,以便促成更多技术“联姻”。“希望有更多‘高精尖’‘接地气’的科技创新成果走向市场。”刘子琪在担任科技助理前在中国兵器装备集团自动化研究所有限公司从事技术工作,“要抓住担任科技助理的契机,畅通成果转化渠道,加速技术突破和成果转化。”

刘子琪打开工作笔记本,上面密密麻麻记录着科技型企业、高校等走访调研的需求清单。“以前工作都在办公室,但是科技助理不行,必须要跳出这个‘舒适圈’,践行‘一线工作法’,到企业去了解需求,运用自身优势帮助解决难题。”刘子琪说,“担任科技助理以来,我们帮助科技成果探市场,因为市场一线的难点痛点正是高校院所科研攻关的方向。如果科技成果与市场脱轨,就需要进行二次研发。”

为企业解决技术痛点,打通发展难点,寻找突破口,推动产学研合作,正是作为科技助理的意义所在。“创新金三角·智汇科技城”——绵阳市最新科技成果对接会结束后,多家企业、创投机构纷纷咨询相关成果信息。

在成果转化中,有不少企业面对技术难题,想向院所、高校抛出“橄榄枝”,却苦于没有渠道。为此,绵阳打造“创新金三角·智汇科技城”科技创新品牌,常态化开展对接活动,推动关键核心技术协同攻关、加速科技成果落地转化,为成果转化开拓了新思路。

为让更多企业与创新团队实现“联姻”,刘子琪与其他绵阳市第三批科技助理丁浦洋、吴哲、潘炳林一同搭档组成科技成果转化组,忙着“穿针引线”,围绕可能落地的转化项目,对有揭榜合作意向的项目和单位进行了跟踪服务,让“千里马”与“伯乐”“牵手”奔向市场。

丁浦洋坦言,“我们平时在学校搞教学、搞创新,都是点对点的与地方企业合作,对其他企业需求不是很了解,希望通过担任科技助理,进一步加强信息沟通交流,全面真实掌握企业需求,促进产学研深度融合,将学校搁置的科技成果进行转化。”

科技助理工作是绵阳的一项开创性工作,科技助理将发挥科技人才在实施创新驱动发展战略的重要作用,进一步整合创新资源,集聚创新要素,促进院地、校地深度融合以及创新链、资金链、产业链、人才链结合打通科技创新供需两端,不断释放科技创新活力。

(绵报融媒记者 郭若雪 文/图 部分为视觉绵阳资料图)

编辑:谭鹏