10月10日早晨,绵阳安州区图书馆副馆长刘勇来到图书馆二楼,戴上口罩、手套,进入古籍文献室,逐一打开室内的古籍文献柜,进行日常巡查。作为古籍修复保护专业人员,这是他与馆里的古籍修复室工作人员每天上班后的第一件事。

安州区点校、重刊的《函海》在图书馆设立古籍专柜

安州区图书馆是第一批四川省古籍重点保护单位,馆藏古籍16574册,大部分都是已故著名作家沙汀蛰居老家时自费从国内各地采购回来的,供当地民众借阅。后来,这批图书成为安州区图书馆的馆藏古籍。

由于年代久远,加之技术力量薄弱,部分古籍“一翻就掉渣”。为保护古籍文献,安州区从人才、资金、设备等方面加大了保护力度。2008年,刘勇到省图书馆古籍保护中心培训归来后,专门从事古籍修复与保护。后来,他又先后两次外出进修,古籍修复技艺日益精湛。2013年,馆里新设古籍修复室,到目前共修复古籍文献11册,包括《华阳国志》《锦江残灯》、同治《安县志》等。

安州区图书馆馆藏的古籍

安州区文广旅局局长林建国介绍,安州区委、区政府高度重视古籍文献的保护与研究运用,从政策、资金、人才等方面给予保障,并积极争取上级项目,用于设施设备升级和人才培养,提升古籍文献保护水平,馆藏古籍数量和保护水平在省内名列前茅。2013年12月,安州区图书馆(时名安县图书馆)被公布为第一批四川省古籍重点保护单位。

古籍文献,是中华优秀传统文化的重要传承载体。安州区的古籍文献保护,只是绵阳市大力实施古籍文献保护研究利用工程的一个缩影。近年来,绵阳市高度重视古籍文献的保护,着力推进古籍整理、研究与活化利用。

安州区图书馆修复的《华阳国志》

加大普查力度,摸清古籍文献家底。2011年,绵阳市图书馆加入全国古籍普查平台,积极投入古籍普查工作,并组织全市各县(市、区)同步推动。到2022年底,全市图书馆系统馆藏古籍文献41057册。就在不久前,安州区图书馆在对馆藏古籍进行常规普查时,在《李盘金汤十二筹》中发现混装的明万历年间《皇明奏疏类钞》刻本,进一步丰富了全市古籍文献藏本数量与内容。

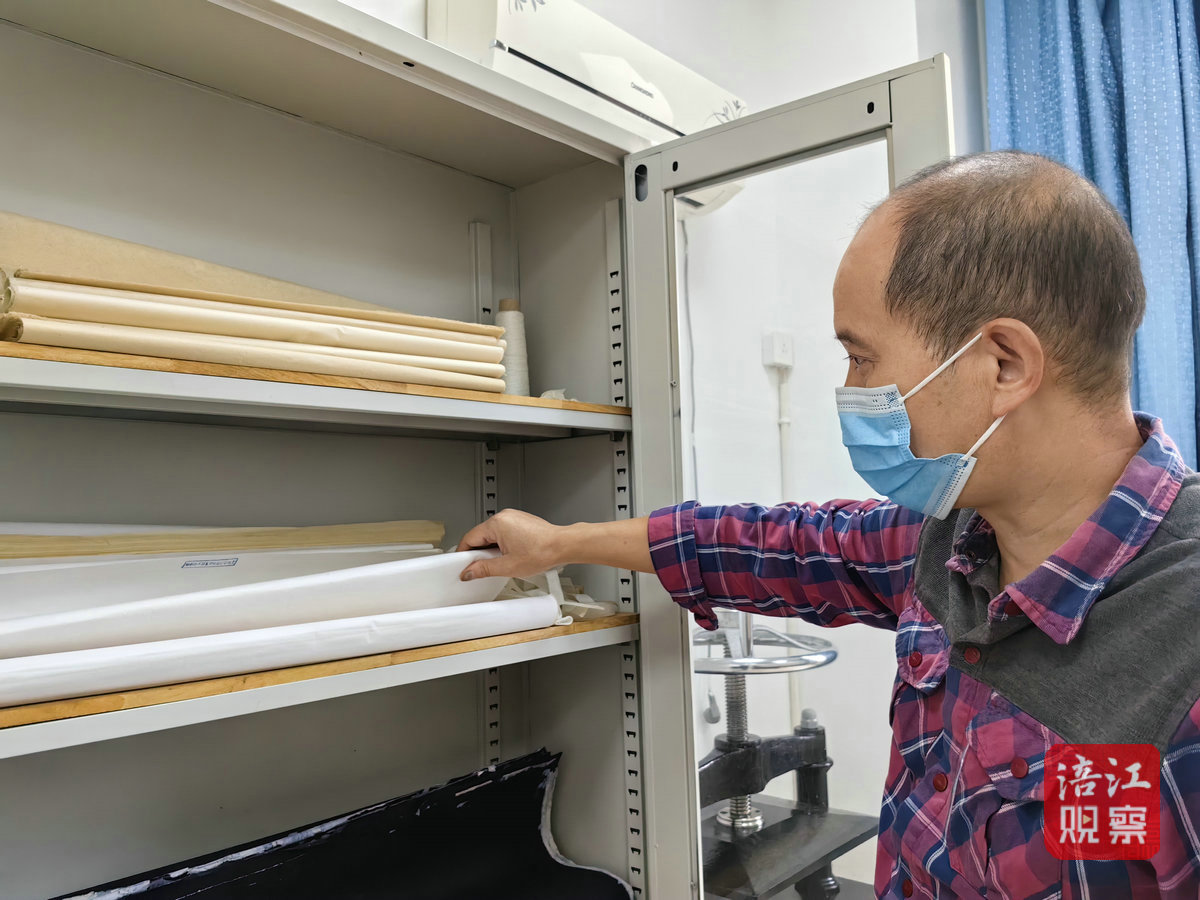

到古籍文献室巡查古籍保存现状,是古籍修复工作人员每天的工作

实施项目扶持,提升古籍保护水平。培训与项目扶持相结合,加大人才培养力度,推动古籍文献保护人才队伍专业化。在地方财政资金支持的基础上,2021年到2022年,争取省级公共文化服务体系建设古籍修复项目专项资金100余万元,用于汉文古籍普查、古籍修复等,让饱经历史沧桑的书籍“重获新生”。截至目前,全市培养古籍修复人才3人,修复古籍文献363册。

清点、整理古籍修复材料

强化研究解读,加大古籍活化利用。古籍保护的意义,在于通过保护古籍实现对中华民族文化属性的保护。绵阳各地在保护古籍文献的同时,引导、组织专业团队开展研究并推动“落地”转化,服务地方经济、文化建设。安州区通过修复《函海》研究“川剧文化”,在宝林小学设立川剧传承培训基地,进行活化展现;以“调元文化”为依托,在塔水镇古井村打造的“调元隐海”,助力乡村旅游发展。

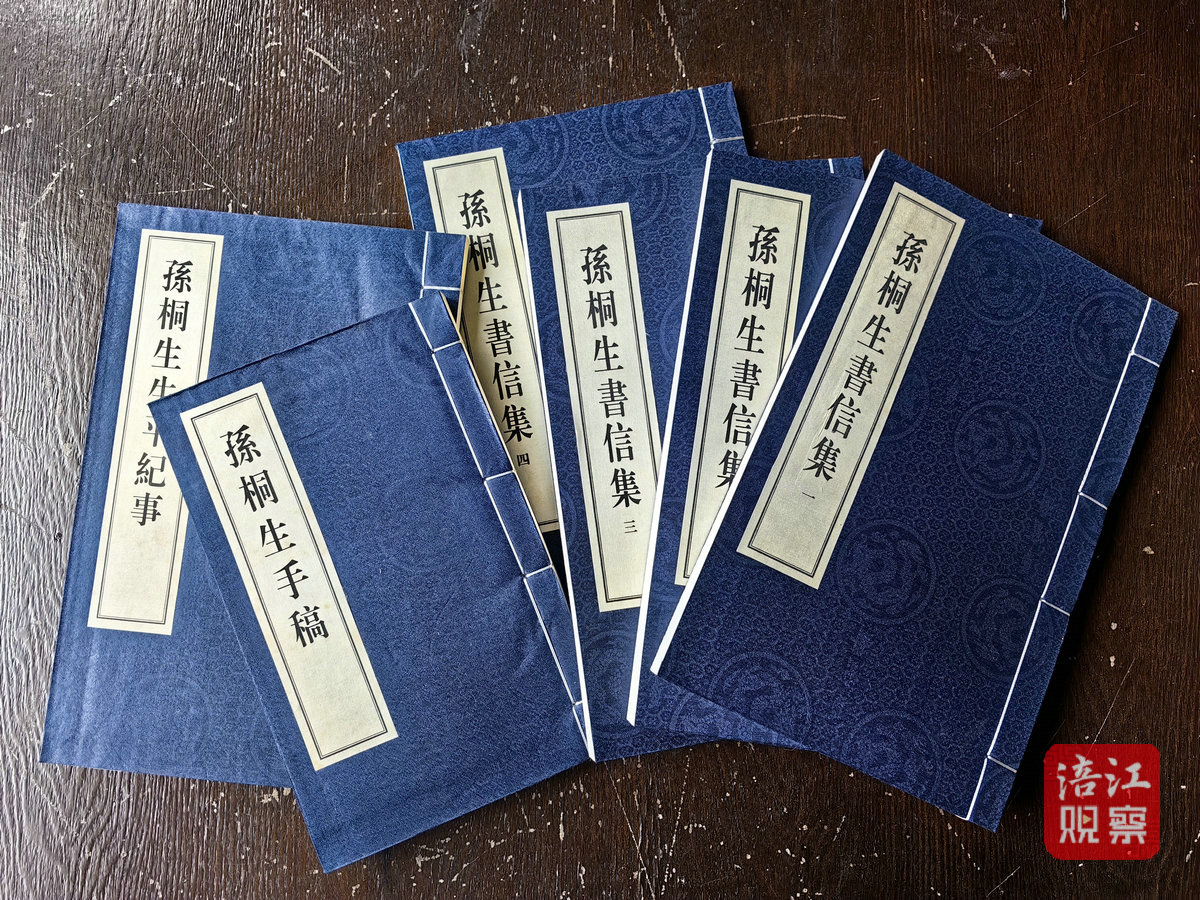

绵阳市图书馆整理、修复、再造的《孙桐生手稿》《孙桐生生平纪事》和《孙桐生书信集》

推动普及传播,彰显古籍文化之美。在修复保护的同时,以影印、再造等手段推动古籍文献的数字化保护,读者通过数字图书馆就可以查阅。以点校、重刊等方式推动古籍文献的普及运用,绵阳市图书馆整理、修复、再造的《孙桐生手稿》《孙桐生生平纪事》和《孙桐生书信集》,极大地方便了研究者的研究和查阅。安州区点校、重刊的《函海》出版后,对重点高校、研究机构等进行了赠阅。多方位的有效传播运用,让存在于古籍文献中的文字“活了起来”。

(沈兴国 绵报融媒记者 张登军 文/图)