科技城新区城市风貌

中国(绵阳)科技城先进技术研究院

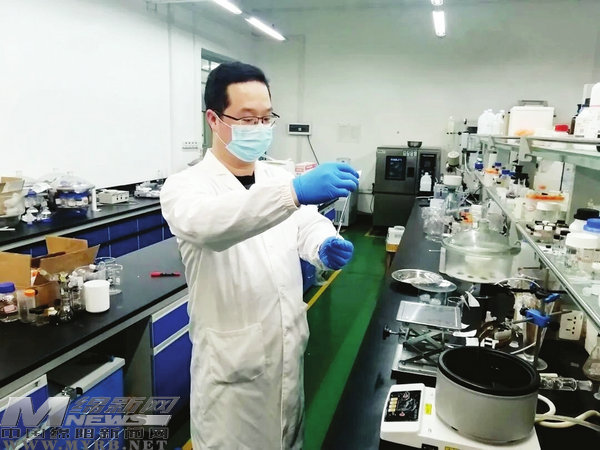

晏敏皓在做实验

机器人产业项目签约仪式

6月22日,中国(绵阳)科技城先进技术研究院(简称“先研院”)正式迁入科技城创新中心。

6月23日,中国科学技术大学、华中科技大学、哈尔滨工业大学等9所高校签约入驻科技城新区,加上此前签约的厦门大学,科技城新区“云上大学城”已有10个成员。

6月28日,新区直管区36个重点项目集中签约,协议引资202亿元;4个重大先导性项目集中开工,总投资165亿元……

打造成渝地区双城经济圈创新高地、建设千亿级产业园区、建成全球一流城市新区……作为四川最年轻的省级新区——绵阳科技城新区,每天追“新”,脚步不停。

科技城新区是全省唯一以“科技”命名的新区,当各类要素都已齐备,要寻找增量,只能在创新驱动上下功夫。科技不仅是名片,更是其发展的底气和基因。

□徐莉莎图片由科技城新区宣传服务中心提供

新来客 一心打破国际垄断的归国科学家

在四川长晏科技有限公司,时常能见到一个身着海魂衫、面容和蔼、成天忙于环境修复材料的中年男子,他就是晏敏皓,该公司总经理。晏敏皓还有另一个身份,国家核技术工业应用工程技术研究中心核退役实验室副主任、环境友好能源材料国家重点实验室(西南科技大学)环境修复材料国际研究中心主任,去年入选乌克兰国家科学院外籍院士。

在“两弹城”长大的他,人生道路上一边是“放弃”,一边是“兴趣”。为了赴法深造,他放弃了深圳的稳定职位;为了回报桑梓,他放弃了法国原子能委员会的高薪职位。留法十年后回到家乡,带领国际团队致力于环境修复新材料研究,尤其是核废物处理新材料的应用研究,为了把研究成果转化为实际产品,他开启“车库创业”模式。

会议桌上的瓶瓶罐罐里盛满乳白色、暗红色的粉末——放射性核素萃取分离树脂。这是他们的研究成果,拥有自主核心知识产权、国产化替代自主创新系列材料。

晏敏皓告诉记者,长期以来,我国放射性废物处理领域的核心材料大多靠进口,价格居高不下,自主核心关键技术与工程化应用装备紧缺,成为受制于人的“卡脖子”问题。

过去几年里,晏敏皓带领研发团队,针对放射性废液尤其是高放废液处理中的难点,开创性地研发出针对不同放射性核素的高选择性萃取分子,同时还合成出环保、耐酸碱、耐辐照、性能优异的多孔树脂骨架颗粒,通过独特工艺将两者结合后得到全新的复合功能材料——萃取分离树脂。该材料能够满足核工业、核医疗对各种放射性核素的萃取分离需求,真正实现自主可控的全流程国产化批量生产。

2021年,该产品已在中物院、中核集团等重点单位逐步应用,打破了该领域长期依赖进口的被动地位。

此外,针对民用市场的创新性产品也正在被开发。一双看似普通的乳白色橡胶手套,只有0.5毫米厚,具有防护X射线的能力,可以避免介入手术中辐射对医护人员造成的伤害。“希望通过它把介入用医疗辐射防护手套的进口价格,彻底降下来!”晏敏皓信心满满地说。

突破萃取分离树脂这一核心关键材料后,晏敏皓团队又研发出4大类20多款产品,解决了放射性废弃物安全处置领域进口替代问题。

创业3年,并非一片坦途。“我们曾一度在旧厂房里办公,第一年没有订单,2020年亏损100多万元,直到2021年扭亏为盈,营收超过2000万元。今年截至6月中旬,收入已达3000万元。”晏敏皓介绍。

最近,新区直管区在创新基地为他们提供了近900平方米的场地,3年免租金。从此,四川长晏科技有限公司进入了全新的2.0时代。

“国外一款同类产品的价格卖得比黄金还贵,在国内是一家独大垄断。现在我们做到了全国产品的替代,批量化生产以后把价格降下来。”晏敏皓说。

新纽带 一个没有编制和级别的事业单位

中国工程物理研究院交叉科学创新中心、中国(绵阳)科技城先进技术研究院、中国(绵阳)科技城大数据产业研究院、国家军民两用技术交易中心……科技平台云集的科技城创新中心,彰显着新区的“含科量”。

其中,中国(绵阳)科技城先进技术研究院自诞生之日起,就备受关注。这是由中物院下属国有企业四川久远投资控股集团有限公司与绵阳市协商共建的新型研发机构,聚焦核技术应用、激光装备、先进材料等优势领域,瞄准“卡脖子”问题和国产替代等关键核心技术。

目前,先研院已经正式运行。在常人眼中,这个事业单位有点怪。行政编制没有,固定财政补贴没有,行政级别还是没有。

“关键不在编制和级别,先研院的使命是促进科研成果转化。”先研院创新发展部部长贺琨说,平台的职责,首先是解决“科技所能”和“企业所需”之间的信息差问题。

一方面,从科技成果源头出发,开展中试熟化,形成新的产品;另一方面组织创新资源,帮助企业解决技术难题。

科研人员往往因项目任务繁重,在成果转化上分身乏术,先研院采用A-B团队的方式来解决这个问题。贺琨介绍,A团队就是科研院所原始的技术创新团队,B团队则是先研院配备的工程化团队。A团队不离岗指导B团队进行工程化研发。相互合作,既把科研院所的智力资源利用起来,又为后续成果转化解决工程化难题。

此前,贺琨和团队已对接储备了20个项目,首批共有五六个意向项目,近期将陆续签约入驻。

说到项目,贺琨滔滔不绝。就拿机械制造工艺研究所的精密电磁泵来说,它是污水处理装置的核心部件,可广泛用于生态环保和养殖业,这类电磁泵主要来自日本,国内较少生产。目前,这项工艺已在所里做出了样机,即将开展工程化研究。

平板探测器是无损探伤设备重要零部件之一,它通过发射X射线穿透检测件,再将生成的图像信号转换成可存储和处理的数字图像。无须破坏检测件结构,就能一窥其内部构造。

由于在材料、数据处理、显示等方面都有很大提升,该产品可用于工业检测、安检和医学检测领域。目前,贺琨和团队已制定了时间表和路线图,预计3年左右可以突破工程化。

新产业 一场严重超时的座谈会

“19时30分”,新区直管区高端装备、人工智能产业项目招商引资座谈会结束时,新区经济合作局局长黄桂龙下意识点亮了手机,长吁一口气,“原本18时结束的会,‘拖堂’了一个半小时,这个会开得扎实。”

这是9家企业第一次正式与科技城新区负责人见面。双方准备充分,直奔主题,互递“简历”。足足5个小时的会议,让某机器人企业董事王茂林感觉务实,没搞虚的。政府开门见山,讲政策资金支持、产业用地保障、对军工和大型企业的链接;企业直奔主题,直言公司业务、项目规模、要素需求,资源和需求在这场会上进行着高效对接与匹配。

王茂林所在的公司主要生产移动机器人和无人叉车,大单在手,想尽快找到新的生产场地。经过多方对比,他还是看重绵阳在军工、新能源领域的产业优势,希望能在绵阳尽快完成项目落地、投产,实现以绵阳为中心辐射西南地区的发展目标。

这场超时座谈会只是新区直管区抢占产业“新赛道”的一个缩影。

今年以来,新区直管区突出“科技+产业”布局,将“新赛道”瞄准了机器人、数字经济和医疗器械等产业,先后赴深圳、北京、杭州等地开展“新赛道”产业招引工作。

招引工作紧锣密鼓展开的同时,“新赛道”产业的承接工作也如火如荼。新区直管区机器人智能制造产业园一期项目从规划确定到开工,仅用时64天。该项目投资7亿元,建成后将构建以机器人为核心,涵盖科技研发、机器人制造、零部件制造、人工智能、工业软件全产业链的生态集群,打造百亿级特色产业园。

高效的承接准备,为优质的招引工作带来强大助力。6月28日,12个机器人产业项目正式签约落户新区直管区,距离项目首次洽谈,仅过去2个多月。在抢占“新赛道”、加快产业集聚方面,新区直管区脚步不停,计划在2022年底前,招引30家机器人企业入驻;2023年,招引超50家机器人企业入驻。

新区追新。

新在思路。关键的一步是明确不平均用力,划分了直管区和统筹区,按照“统分结合、分片运行”的原则,协同联动、错位互补、抱团发展。

新在格局。“建设千亿级产业园区”“对标全球一流”……尽管是最年轻的省级新区,但其视野已经跳出四川、甚至全国,放眼世界。

新在状态。走路带风是新区人的标配,12个机器人产业项目落户新区,距离项目首次洽谈,仅2个多月。

新在创新。各类平台的搭建、人才的引进、政府资金投入的方向,无疑都指向一处——创新驱动。立足科技资源富集本底,坚持创新驱动引领高质量发展根本路径,打造更多“国字号”战略科技力量,促进科技经济紧密结合,进一步擦亮中国科技城“金字招牌”。

编辑:李志