原标题:千里求学 探寻真理

梓州青年向父老乡亲传播革命思想

三台县革命历史展览馆

走在三台县城的街道上,沐浴着春天的阳光,看着生机勃勃的城市里人们脸上洋溢着的幸福,脑海中不知不觉就映射出为了这一天而奔走呼唤、抛头颅、洒热血的谭卫根、贺诚、左道之、王蕴中等三台青年群像。

从鸦片战争爆发到20世纪初的三台社会,政治腐败,经济衰退,兵匪交织,广大人民群众处于水深火热之中。1911年辛亥革命后,人民依旧生活在贫穷落后、分裂动荡的苦难深渊中。市委党史研究室宣传科科长王仕春近日接受采访时说,辛亥革命失败后,中国的先进分子在黑暗和苦闷中继续探索救国救民的道路。1915年新文化运动的狂飙,1917年俄国十月革命的胜利,1919年五四运动的爆发,使马克思主义在中国得以传播并逐步形成强大的社会思潮。三台一批具有进步思想的青年学生首先觉醒起来,投入到反帝反军阀的爱国运动中。“一批进步的三台青年在北京成立梓光社,创办《梓光》杂志,向家乡宣传革命思想,传播马克思主义思想。”三台县委党史研究室的同志认为,梓光社不仅在北京宣传马克思主义,更是将马克思主义的光芒射进古城梓州,启迪了广大人民群众的思想觉悟,“梓光社和涪波社,使三台人民的政治思想发生新的飞跃”。

青年学子进京寻求救国救民道路

“1919年五四运动爆发的消息传到三台,在三台学界引起较大反响,学生走上街头游行,宣传爱国思想,开展抵制日货行动。1921年中国共产党诞生,使三台的先进知识分子受到极大鼓舞。1922年4月,谭卫根、贺诚等进步青年纷纷赴北京寻求革命真理,开始接受、学习、宣传马克思主义。他们在党的领导下,接受大革命洪流的锻炼和严峻考验,逐步成长为坚定的共产主义战士。”三台县委党史研究室提供的资料中,对三台青年进京追寻革命真理的历程进行了生动地叙述。

1925年初冬,夜幕降临,鹅毛般的大雪纷纷扬扬,北京城银装素裹。位于菜市口大街的潼川会馆里,灯渐次亮了起来,昏黄的灯光驱散着夜色,给这个寒冷的夜晚带来丝丝暖意。

潼川会馆原为清乾隆年间四川籍官员孟邵的私宅,在清嘉庆年间辟为会馆,主要接待四川潼川籍进京参加科举考试的学子。会馆坐东朝西,房屋35间,占据了北半截胡同的四分之一。会馆正门两旁安放着雕有石狮的上马石,门楣挂着楷书“潼川会馆”蓝底金字匾额。正门内有巨大的彩影壁,院内置太湖石垒成的假山,厅堂、回廊、月亮门、八角亭等建筑匠心独运。那夜,飘飘洒洒的落雪把院落衬托得更加安谧、幽邃。

“率先觉醒的三台青年学子赴北京寻求救国救民的道路,他们中的共产党员左道之、贺诚、谭卫根、王蕴中、左智生、谭襄城等都居住在潼川会馆。他们在李大钊、邓中夏的领导下开展工农运动,使这座会馆成为中共北方局的重要活动地点之一。”三台县党史研究室提供的《北京潼川会馆里的“梓光社”》一文的作者文清,对三台青年在北京潼川会馆的革命活动给予了较高评价。

1922年,陈毅从法国回国后,来到这里拜访,与四川老乡一见如故,彻夜长谈;1923年秋陈毅到北京中法大学学习,在潼川会馆里修改完成了他的小说《归来的儿子》。

潼川会馆里创立梓光社宣传革命

三台县委党史研究室的党史资料记载,1925年冬天的一个夜晚,北京潼川会馆,三台青年谭卫根的宿舍一派热闹、喧腾景象,几个同学正你一言、我一语地热烈讨论着,谭卫根认真做着记录。自孙中山改组国民党,国共实现第一次合作后,北京的革命风气更加浓厚,共产主义意识迅速深入到工农群众中。在大革命运动蓬勃向前发展之际,这群来自涪江之滨的三台籍早期共产党员,决心向家乡人民宣传共产党的主张和革命形势,以此扩大革命影响,启迪人民觉悟。但是,怎么宣传?宣传什么?以什么形式宣传?大家围绕这些问题吵得热火朝天。

当时,王蕴中提议组建一个社团,把三台籍的同学都组织起来。“那得有个名称。”“对,要响亮点的!”“有意义的!”“有地域特色的!”大家兴奋地谈论着。最后谭卫根说,三台古称梓州,曾是剑南东川节度使治所,我们的目的是宣传马克思主义,就是用马克思主义的光芒普照梓州大地,建议社团取名梓光社。

同学们一听,齐声叫好,并提议再办个刊物《梓光》。大家愈发兴奋起来,开始讨论刊物做多大开本、开设什么栏目、主要登载哪类文章……

最后,大家一致推荐谭卫根为负责人,并担任《梓光》主编,其余同学都为撰稿人,同时决定把许可经、李实、杨征辅、文善智等4位追求进步的同学吸纳进来,以增强社团力量。一个由谭卫根、贺诚、左道之、王蕴中、左智生、谭襄城、蒋瑞琪、杨蕴璞8名中共党员和4名进步青年组成的“梓光社”在北京潼川会馆成立了。

半个月后,在三台籍知名人士、京中四大名医之首萧龙友和县内热心人士左攀龙、王汝庄等人以及县教育局国民党左派人士的支持下,一个除旧播新、宣传马克思主义的刊物《梓光》创刊了。首期共100余页,16开本,刊载各类文章10余篇,其中,《政治革命与社会革命》具有较高的理论水平,在北京和三台引起较大反响,其余多为工农运动形势的介绍和时评。

梓光社为三台党组织建立作了思想准备

“刊物从遥远的北京寄回三台,给闭塞的千年古城送来了马克思主义。”王仕春介绍,当时创办这个刊物,旨在大声疾呼,唤起民众觉醒,达到破除封建思想的目的。后来由于经费困难,只好压缩篇幅,每期8页,以短小文章为主,主要分析形势、解释革命道理,针对县事提出建议或评述。每期除在北京散发外,大部分寄发三台。

创办刊物,对他们来说,时间非常宝贵。白天不仅要刻苦完成学业,还要负责组织本校的学生活动,有时还要到北京郊区公主坟、羊圈头、卧佛寺一带的农民讲习所讲课,对于刊物的撰稿、校对、油印这些工作,只能放在晚上,常常干到深夜,甚至通宵达旦。1926年,随着谭卫根在“三一八”惨案中受伤和贺诚赴广州参加北伐、左道之派往苏联留学、杨蕴璞转黄埔军校学习,社团力量减弱。这时,王蕴中挑起重担,用老家汇来的100元生活费勉强支撑,又断断续续出了几期。

1927年“四一二”反革命政变后,奉系军阀张作霖血腥镇压革命运动,北京党组织遭到严重破坏,北京处于腥风血雨之中,梓光社的同学被迫转移。左智生赴日本留学,谭襄城、蒋瑞琪、杨征辅返回三台,谭卫根、王蕴中留校主持支部工作,主办《烈火》《新生》刊物。梓光社解散,《梓光》杂志停刊。梓光社虽然存在的时间不长,《梓光》杂志每期发行量也不大,但它对在京的四川青年影响较大,并为遥远的三台传播了革命思想,为三台本地发展革命力量和建立党的组织作了思想准备。

后来,蔡和森、王荷波到北京重建中共北方局,恢复北京市委,谭卫根、王蕴中调市委。1927年10月18日,王荷波、王蕴中等18名同志被捕,11月11日牺牲于北京安定门外箭楼西边。谭卫根在与蔡和森失去联系后,转移至哈尔滨。

见证这段历史的百年潼川会馆,在20世纪50年代拆除,园中的太湖石假山移至中山公园,成为永恒的红色记忆。

建立三台涪波社传播马克思主义

1926年,正值全国大革命运动高潮时期,在江油龙绵师范校读书的三台人邹凤平在共产党员陶公若、林勋培的影响下,思想日趋进步。1927年春,邹凤平加入中国共产主义青年团。5月,他和赵楷(赵利群)、谭德政等在龙绵师校按共青团的组织原则建立了党的外围组织涪波社。涪波社的宗旨是:信仰共产主义,研究马列学说,打倒军阀和帝国主义。涪波社成立后,积极发展社员,组织青年学习革命理论,秘密传播革命思想,以各种方式与封建军阀和帝国主义势力展开斗争。1927年至1928年间,邹凤平利用寒暑假,回家乡发展了五六十名涪波社员,并建立起涪波社组织。这些社员,广泛分布在企事业机关、学校、军队、商店和农村,涵盖三台社会各阶层。涪波社在三台的建立,对三台产生了深远影响,它传播了马克思主义,推动了进步群众组织的发展,为三台党、团组织的成立储备了干部力量,培养了一批革命骨干。

1927年春,共产党的杰出宣传鼓动家袁诗荛以国民党川北特派员的身份到三台,他在国民革命军第二十九军中开展进步活动,使部分官兵觉醒起来。“四一二”政变后,袁诗荛痛斥帝国主义侵略中国和蒋介石叛变革命、屠杀人民的滔天罪行,号召大家不畏强暴,奋起革命,继续战斗,直到胜利。为启发三台农民的革命思想,他编印《新三字经》散发到农村,激发农民的斗志,为掀起土地革命风潮埋下了思想种子。在袁诗荛、邹凤平等人的革命思想影响下,县内各种进步社团雨后春笋般发展起来,各种进步社团组织达到30余个。这些社团组织,团结教育群众,组织阅读进步书籍,宣传马克思主义,开展进步活动,组织革命斗争。

无论是梓光社还是涪波社,他们都为马克思主义在三台的传播作出了不懈努力。马克思主义在三台的传播和早期共产党人在三台的活动,为中共三台地方党组织的成立作了思想上和干部上的准备。从此,三台革命面貌为之一新,一场以推翻帝国主义和北洋军阀统治为目标的新的革命运动拉开了序幕。

◎记者手记

在无数的史料中寻找这些红色记忆,犹如汇入到那个热血沸腾的时代。

采访中,三台县委党史研究室的同志给记者讲了一个故事——

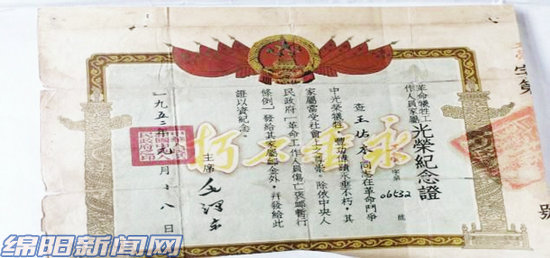

梓州青年王蕴中为了到北京探寻革命真理,排除千难万阻,终于如愿。王蕴中们在北京,孜孜不倦地研读陈独秀、李大钊的文章,努力用新观点、新思想观察、研究中国社会的现实问题,积极参加工农学生运动,使自己在政治上不断成熟。1924年,王蕴中等8名梓州青年先后加入中国共产党,逐步成长为所在学校的学生运动骨干。同时,他们不断将共产党的主张、革命发展形势传回家乡,为遥远的三台传播了革命思想,为家乡革命力量发展不懈努力。

在三台探寻这些红色记忆的时候,对比过去,看到现在翻天覆地的变化,深深地为革命先辈和历代奋斗者的付出而感慨。

◎编后

读着一个个让人热血沸腾、热泪盈眶的故事,历史仿佛就在眼前。一批批革命青年知识分子,以一往无前的英雄豪情,投身于救国救民的宏伟大业中,置身九死而不顾,备尝艰辛而不觉,为中国革命的胜利和中华民族的崛起奉献出了自己的青春年华、智慧力量乃至宝贵生命,他们为了民族独立而英勇奋斗的精神永远值得我们尊敬、学习和怀念。(绵阳日报社融媒体记者 刘毅 胥江 文/图)

编辑:郭成