□ 尚祥光(北川)

在北川羌族自治县档案馆,收藏着一张2020年11月26日写成,11月30日就被“永久珍藏”的字条:在A3纸上,“红军精神永存”6个大字引人注目,落款是103岁老红军胡正先。档案馆收藏的,一般都是历史久远的珍贵档案,这样一张新近书写的条幅,不仅被迅速收藏,而且在该馆颁发的《捐赠证书》上还强调是“永久珍藏”,这到底是为什么?

也是机缘巧合,我有幸走进了这张字条背后那段令人荡气回肠的红色记忆,顿感“永久珍藏”四个字的厚重分量,的确实至名归!

2019年12月30日,我被组织安排到北川羌族自治县马槽乡工作。早就听闻乡上有一座“红四方面军总医院”,还是省级重点文物保护单位。我报到后的第一时间,就急急忙忙地走进了这座医院旧址——

这是一座穿斗式纯木结构四合院,始建于清康熙年间,重建于同治年间,最早的建筑距今已300多年,原称“邱家大院”。该院子建筑面积1300平方米,格局工整,做工精美,极具观赏和考古价值。

据记载,1935年,中国工农红军第四方面军进入北川后,发动了千佛山战役和土门战役,战斗惨烈,每天有大量伤员从战场上转移下来。“邱家大院”地处两个战场中间,院落规模宏大,前有河,后有山,周边原始森林遮天蔽日,是战地医院的理想位置。随即,该宅院被征用,红军在北川103天,它成为使用时间最长的总医院,也是成建制保护最完整的总医院,16间功能用房按原样保存至今。

2008年5·12汶川特大地震后,北川对总医院旧址进行了精心修缮,全面恢复原貌,并整治了周边环境。几年后又对总医院旧址进行了陈列布展。同年,还修建了总医院纪念碑,碑院相衬,庄严肃穆。

红军总医院旧址1986年被公布为县级文物保护单位,2009年升格为市级文物保护单位,2012年成为省级重点文物保护单位。现在,它是北川党性教育基地、廉政文化教育基地、红色文化教育基地和爱国主义教育基地。

如何让这座医院“活化”起来?让它的故事更生动,内涵更丰富?我们提出打造“红色走廊,马槽酒乡”的总体思路,以红四方面军总医院旧址为原点,连接红色讲坛、红军小学、红军路一线,挖掘故事,呈现场景,体验感悟,努力建为省内党性教育培训基地和红色旅游精品线路,做实做深北川“革命老区”红色文化,让红军精神永存。

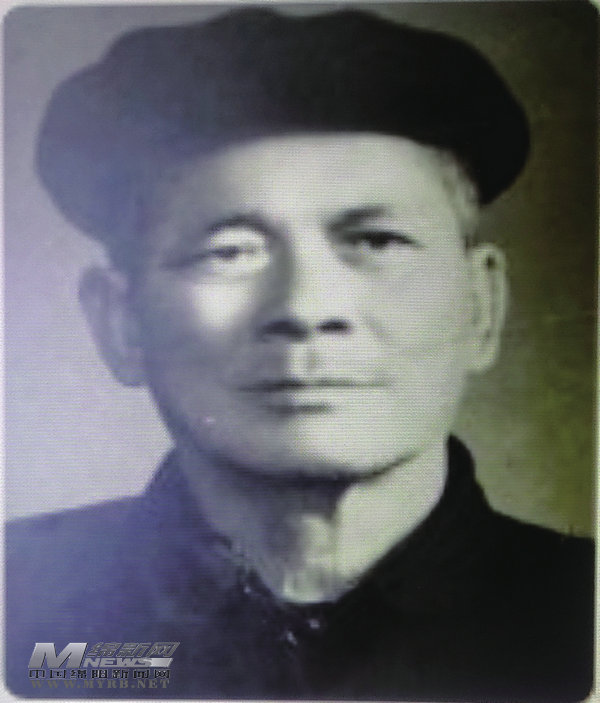

一个偶然的机会,我们获悉解放军总参三部原副部长老红军胡正先长征时路过北川,还曾在总医院工作过,他还一直念念不忘北川,“85年了,总想回来看看。”他常常对身边的人说起。2020年11月下旬,胡正先“悄悄”到了北川,就住在新县城。

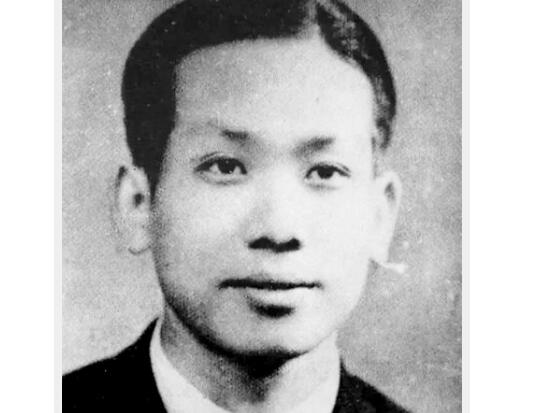

胡正先1918年生于安徽六安,1930年12月参加红军,红军长征时期,他当过卫生员,后来学习无线电技术,并成长为无线电技术骨干,是红军队伍培养出来的通信专家,被誉为“电波将军”。

我向县上领导汇报了想请胡老到马槽乡看看的想法,但又考虑到马槽乡距新县城有80公里路程,担心老人吃不消。在征求了老人、随行家人和勤务员同意后,2020年11月26日,我前往北川新县城,小心翼翼地接到老人,踏上了回访马槽的路途。

85年了,老人103岁,第一次回到曾战斗过的地方,硝烟散尽,沧海桑田,旧貌新颜,老人不禁感慨万千。

在总医院旧址,老人仔细瞻仰每一件文物,认真聆听每一段讲解,深情回忆在总医院工作时的点点滴滴,不时给大家讲述当年红四方面军在北川战斗时的英勇故事。在医院的每一间病房里,不管是手术台,还是担架杆,老人一边细细地看,一边慢慢地摸,久久不愿离去。

胡老回忆说,1935年4月,红军兵分五路进入北川县境内,他就走在部队里头……那时天天行军打仗,从来没有一顿饱饭吃。一路走过的地方都很穷,那时的北川山高林密,交通闭塞,人烟稀少,一片荒凉。当时,还有一支民谣流传:

穷人命该死,经常饿肚子,吃的“冷腚子”,住的圈棚子,穿的“现勾子”,脚包粽叶子,睡的树杆子,生在这年月,实难过日子。

然而,就在这么穷的地方,令他万万没有想到的是,他到北川的第一天早上,居然吃到了一小碗糯米饭,里面还加了一点儿糖。他美美地吃了那一碗饭,连碗里的米粒儿和糖汁儿都舔了个精光。自吃了那一顿饭后,他就一整天没再吃过东西。

那时他们走的路都是连牲畜都没走过的路,因为大路都有敌人枪炮把守,他们只能走没人走过的烂路、险路,临水临崖,还常常摸夜急行军,有的同志坠崖牺牲了,连身体都找不齐。老人说,他们才是真正的英雄……据记载,当年红军在北川时,有1500多名北川优秀儿女参军,绝大部分在长征、抗日战争和解放战争中献出了宝贵生命。

那一天,听说老红军回来了,马槽乡“红军小学”的全体师生和附近村民都早早地等在校门口争相欢迎。握手,问候,像久别的亲人突然回到了家里,人们眼里饱含热泪,握着的手久久不愿松开。

胡老看到孩子们朝气蓬勃、健康活泼,他十分高兴,与孩子们合影留念后,老人嘱咐孩子们要珍惜来之不易的幸福生活,好好学习,将来成为栋梁之材,为祖国的繁荣富强多做贡献。

从新县城到总医院,看到一路上的发展变化,老人很感慨,他说:“北川是我和战友一起战斗过的地方,这一次重回故地,看到北川修了那么多的路,建了那么好的房,人兴业旺,一派繁荣,我心里感到十分欣慰。”他还说:“北川的抗震救灾和你们介绍的抗洪抢险,都是在发扬红军精神,了不起!”老人说着,泪光闪烁,沉默良久!

就要离开马槽乡了,我请胡老给马槽乡题词勉励,他欣然应允,当即在一张纸上写下了“红军精神永存”6个大字。手捧题词,我如获至宝。

没过多久,县档案馆联系我,说老红军题词不仅是马槽的精神财富,更是全县的红色珍档,乡上收藏条件有限,请捐赠给县档案馆“永久珍藏”。我心里纵有千般不舍,但也懂得让档案馆收藏更好,便亲自将手稿送到县档案馆,并再三叮嘱工作人员,请一定收藏好!

抚今追昔,这张字条不仅成了北川的“活化”红色历史的证明,也时刻提醒我们,什么叫一寸山河一寸血,什么叫听党话,感党恩,跟党走。

编辑:郭成