原标题:“十八革命烈士”之一王蕴中——

英勇无畏的斗士 用生命点亮熹光

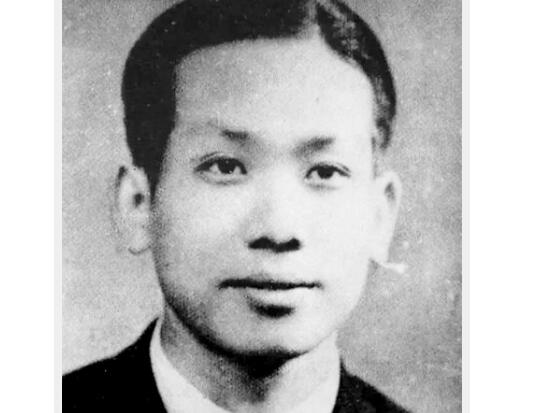

图为梓光社成员1925年合影,后排左一为王蕴中。

梓光社旧址北京潼川会馆(现已消失)

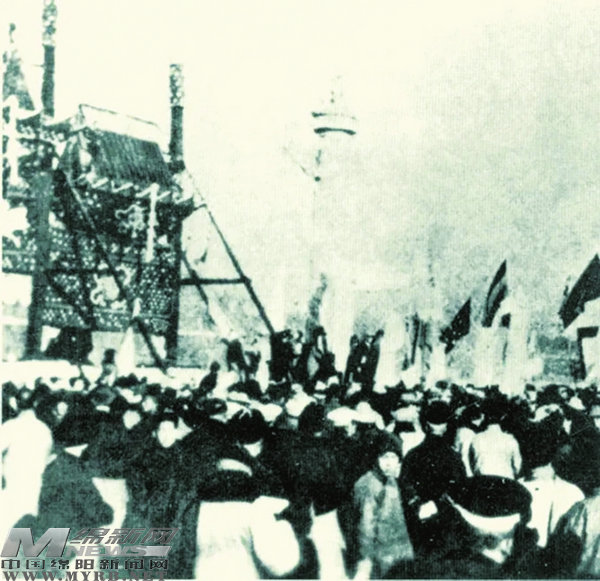

1926年3月18日,在中共北方区委领导下,北京2万多群众在天安门举行“反对八国通牒国民大会”示威游行(资料图片)

说起大革命时期牺牲在北京的三台籍优秀共产党员王蕴中,可能大多数绵阳人并不知道,但是说起解放后经周恩来总理批准为“十八革命烈士”的英烈们,相信很多人会恍然大悟。“三台籍优秀共产党员王蕴中,就是十八革命烈士之一。”市委党史研究室主任余正道说。

王蕴中,又名王心诚、王静仙,绵阳市三台县人,1923年春赴北京求学。在国立北京工专学习期间,1924年经贺诚、左道之介绍,加入中国共产党,后任工专党支部书记。1925年冬,与在京同乡学友创办梓光社,出版《梓光》刊物,宣传马列主义。1926年3月,参加北京学生“反对八国通牒国民大会”示威游行。1927年4月调中共北京市党部做交通工作,10月北京市党组织遭破坏,被捕入狱。11月18日,王蕴中等18名同志被杀害。

□绵阳日报社融媒体记者 刘毅 胥江 文/图

挣脱束缚千里探索真理

漫步在三台县革命历史展览馆里,“十八革命烈士”之一的王蕴中很是引人注目。史料上记载的王蕴中的革命故事,深深地打动着前来缅怀烈士的人们。“今日之盛世,是他们这些革命先烈用生命许下的愿景!”正在这里参观的三台县干部刘玉民的话代表着大家的心声。

王蕴中家里世代务农,父亲王宜之、母亲吴夫人都非常贤能。王蕴中兄弟共三人,妻子陈氏善良朴实,在得到丈夫殉难的消息后,悲痛而亡,没有留下子嗣。

市委党史研究室提供的史料记载,王蕴中1918年考入潼属联立中学,1921年冬中学毕业后,为了探寻救国救民真理,谭卫根和王蕴中商定,第二年春天一起去北京求学。1922年4月,谭卫根与同乡好友贺诚(原名贺宗霖,又名贺润滋)前往北京,与同乡兼学兄王棣之同住。同年7月,左道之(又名左军,1926年由中共送苏联东方大学学习并派往第三国际工作)也赶赴北京,与谭卫根、贺诚一起复习功课,积极迎考。1922年秋,谭卫根考入北京大学乙部预科,贺诚考入国立医专,左道之考入国立农专。他们进入学校学习后,彼此联系密切,互帮互助并积极鼓励在乡的好友来北京学习。

然而,由于王蕴中祖父病重,反对他赴京,家人也反对他离家,王蕴中未能同行。“后来,在王蕴中叔父王锡田支持下,经过激烈争论,王蕴中的祖父勉强同意让他去北京。”三台县委党史研究室的同志根据党史资料介绍说。

1923年3月,王蕴中挣脱家庭束缚,偕好友谭襄城、左治生、杨蕴璞、蒋瑞琪、杨征辅等到京,受到谭卫根、贺诚、左道之等人的热情接待和照顾。第二年,经过紧张地复习,王蕴中、谭襄城考入国立北京工专,左治生考入北京中国大学,杨征辅考入北京大学,杨蕴璞、蒋瑞琪考入北京朝阳大学。

入学后,大家团结甚密,精神奋发,勤学不怠,特别倾心国事。此时,他们就读的学校均有了党组织。1924年秋,经贺诚、左道之介绍,王蕴中与谭卫根、谭襄城、左治生、蒋瑞琪加入中国共产党,接受党组织的严密教育。在他俩的影响下,王蕴中等同学孜孜不倦地阅读《新青年》《向导》《工人周刊》等进步书刊,潜心学习《共产党宣言》等马列著作,开始用马克思主义世界观去观察国家命运,分析现实社会,积极参加反帝反封建斗争,使自己在政治上日趋成熟。市委党史研究室提供的资料《精神风范》中,对王蕴中等作出了积极的评价:入党后,王蕴中积极投身大革命洪流,和左道之、谭卫根等深入西郊公主坟、跑马厂、羊圈头、卧佛寺一带农村,向农民宣传马列主义,启发他们的革命觉悟,建立农民协会和“农民自卫队”,培养了一批农运骨干,为大革命风暴奠定了群众基础。

1925年,到北京求学的三台籍学生已达13人,分别是王蕴中、谭卫根、王棣之、贺诚、谭襄城、左道之、左治生、杨征辅、杨蕴璞、蒋瑞琪、谢藻祥、许可经、李味伯。为了向家乡人民宣传马克思主义,这年冬天,他们与进步青年共同组织成立“梓光社”,意为“马克思主义光芒普照梓州大地”。并在寓居北京的三台籍书法家左攀龙(左治生的父亲)、北京四大名医之一萧龙友、知名人士王汝庄等人的资助和三台县教育局的支持下,创办《梓光》杂志。《梓光》第1期为16开本,100余页,刊载各类论文10余篇,其中《政治革命与社会革命》等文章获得各方好评,在当时具有相当高的理论水平;还有不少论文,均有针对性地对县事提出建议或述评。《梓光》杂志以民主、科学为旗帜,提倡新文学、新道德。文章短小精干,以分析形势、传播马克思主义、提出建议为主。刊物每期除在北京散发外,大部分寄回三台,为三台人民播下革命的思想火种。同年底,王蕴中任北京工专党支部书记。

宣传革命发展进步力量

1926年3月18日,王蕴中和谭卫根参加北京学生“反对八国通牒国民大会”示威游行。在“三·一八”惨案中,谭卫根连中数弹,身穿4孔,由于流血过多,昏厥于北京协和医院。王蕴中幸免于难,在医院精心护理谭卫根长达数月,“这份情谊比亲兄弟还要深厚。”市委党史研究室段雯在其关于王蕴中的史料研究中如是评价。谭卫根康复后与王蕴中留校主持支部工作,主办《烈火》《新生》刊物,继续宣传革命,发展进步力量,两人的任务也日益繁重。

1927年4月12日,蒋介石发动反革命政变,加之北方军阀的野蛮统治,共产党人被大肆捕杀。4月28日,伟大的无产阶级革命家、中国共产党的创始人李大钊英勇就义,北京党组织处于腥风血雨之中,牺牲的同志越来越多。党中央派蔡和森、王荷波到北京组建北方局,恢复北京市委,同时将谭卫根由北大支部调北京市委候补执行委员、宣传部长,将王蕴中由工大支部调市委任交通员。他们每天在各自的工作岗位上勤奋工作。此时,王蕴中和谭卫根的行迹已完全转入秘密状态,不能在学校以及其他公开地址住宿,只能化名穿便装,在距党部机关较为偏远、离工大比较近的西北城小胡同租房秘密居住。不久,谭卫根调北方局工作,由蔡和森直接领导(当时北方局隐蔽在某京官公馆内,蔡和森对外自称为该京官的“三姑少爷”,王蕴中和谭卫根则是蔡和森的随从),行踪更加秘密,与外界的联系就更少了。

叛徒泄密十八烈士就义

1927年秋,北京市委计划等到奉系军阀败至卢沟桥时,发动武装暴动,但由于叛徒泄密,王荷波、王蕴中等18名同志被捕,北京各级党组织多被连带破坏。北方局也因此受牵连影响,被迫分散,转移住所。蔡和森起初将住所转移到某印刷厂并叮嘱谭卫根每天前往接头,过了几天,蔡和森又不知转移到何处去了,印刷厂随即被查封,谭卫根由此与组织失去联系。此时,王蕴中与市党部其他被捕的同志一起被关押在监狱,受尽了各种酷刑。友人戴明德(四川蓬溪人,北京农大学生,因受嫌疑也被捕入狱)恰好与王蕴中关押在同一座监狱,彼此相望,尽管不能交谈,但能够以目相视,彼此关怀相怜。据戴明德回忆:“当时看到王蕴中在监狱中的惨状,就知道他遭受了极端残忍的酷刑。每当用目光询问他的伤势时,只见王蕴中频频用手指向心窝,示意他不久就会被枪决,但他宁死不屈的态度非常坚决。”后来,戴明德再也没有看到王蕴中。

1927年11月18日,王蕴中等18名同志被枪杀于北京安定门外,尸体被丛葬于当地义冢。新中国成立后,经国务院批准,追认王蕴中等18名同志为革命烈士,遗骨移入八宝山革命公墓安放。

本版图片翻拍自三台县革命历史展览馆

编辑:李志