红色记忆

中共绵阳市委党史研究室协办

丹心照日月,碧血染江河。抗日女英雄刘稚琳,原名刘景舫,安州区(原安县)花荄镇人。市委党史研究室段雯在《永远翱翔在天际的海燕——记革命烈士刘稚琳》、安州区委党史研究室主任张琴提供的口袋书《抗日女英雄——刘稚琳》中,对刘稚琳的革命故事作了详细介绍——“现代花木兰、巾帼英雄。”“延安抗大毕业,中国共产党党员,八路军,革命烈士。”

刘稚琳为了全民族的解放,放弃了衣食无忧的安稳生活,毅然投身革命,并转战南北,血染疆场。1942年5月,日寇分五路向八路军总部进行大扫荡。刘稚琳在参加反扫荡战斗中英勇牺牲,年仅25岁。“她是安州人民的光荣和骄傲,是新时代女性的楷模。”安州区花荄镇一位干部的话代表着许多人的心声。

刘稚琳铜像

少年时代 思想进步

1917年2月,刘稚琳出生在安州区花荄镇一个衣食充足的家庭,排行老二。刘家家境殷实,有田地出租,父亲还在绵阳开了一间蚕丝铺,经营蚕丝和绸缎。

1923年,刘稚琳父亲去世,母亲带着他们兄妹3人回到花荄,靠收租维持生活。刘稚琳7岁时,进了安昌镇县立培英女子小学读书。1929年,刘稚琳以优异成绩考入国立成都师范大学附属初中,1932年考入四川第一女子师范高中班。当时,学校对女生的管教十分严格,还把女儿经、三从四德作为教育规范。刘稚琳对此很是反感,大量阅读有关妇女解放的文章。在校期间,她阅读了大量文学名著,并开始接触革命思想,尤其是孙中山先生提出的“联俄、联共、扶助农工”,共同建立一个崭新的中国的思想,对她的影响很大,并从中悟出了一些道理。这一时期,刘稚琳的革命思想开始萌芽,为她以后奔赴延安,在八路军总部进行文学创作,开展大量革命活动,奠定了坚实基础。

1934年,刘稚琳从省立第一女子师范高中班毕业,经人介绍,她到省师附小任教。1935年春,进入崇庆县唐安私立学校教书。她对工作精益求精,白天上课,晚上批改作业,到学生家中家访,接触了许多社会底层人物,对底层社会有了更多的认识。1936年夏天,刘稚琳以优异成绩考入成都邮电局工作。由于刘稚琳擅长写作,被安排到秘书处工作。刘稚琳踏实肯干、言行谨慎、生活俭朴,深得一位女副局长看重,经常借给她一些进步书籍。刘稚琳把这些书带回家中,经常孜孜不倦地阅读到深夜。

受到进步书籍的影响,刘稚琳的思想更加进步,产生了更大抱负。不久,刘稚琳克服困难,借了10块大洋,只身一人悄悄来到南京,寻求革命道路。这时候,卢沟桥事变爆发,南京时局紧张,刘稚琳被迫离开,辗转来到宜昌。由于赴南京求学不成,刘稚琳深感苦闷和忧郁、悲愤交集。

这时候,刘稚琳偶然遇见了当年给她借阅进步书籍的邮政局女副局长,后到宜昌鄂西女中任教。这期间,全国抗战热潮高涨,刘稚琳有感于当时中国局势,认为读书已不再是年轻人的首要追求,参加抗战才是一个热血中华儿女最应该做的事,她毅然决定投笔从戎。“就这样,刘稚琳从单纯地想要猎取知识过渡到自觉追求真理,从彷徨苦闷中逐渐得到解脱,朦胧地认识到中国妇女应该走真正追求解放的道路。”安州区党史研究室的同志说。

马背上的刘稚琳

跳出书斋 投笔从戎

在邮政局女副局长的帮助下,怀着国家兴亡、匹夫有责的炽热爱国之心,刘稚琳决心投笔从戎,寻求抗日救国的道路。1937年冬,刘稚琳到了武汉,见到了当时在武汉和国民党谈判的周恩来及随中央长江局一起到武汉的邓颖超。周恩来和邓颖超给予刘稚琳热情的帮助,他们认为刘稚琳年轻机灵、有思想、有文化,鼓励她奔赴抗日前线,去接受考验和锻炼,并介绍她到西安八路军办事处。很快,刘稚琳由西安八路军办事处到了延安。

在延安,刘稚琳被这里处处洋溢着的抗日救国热情和自由民主、团结友爱的气氛所感动,她感到心情格外舒畅。

1938年4月16日,刘稚琳成为延安抗大第四期学员,分在女生第13队第4组。新的生活使她心潮澎湃、激动不已。看着教室里张贴的毛泽东同志题的“学好本领,好上前线去”励志标语,刘稚琳越发刻苦学习,每天都要比别人多学习一两个小时。利用这一两小时时间,她看报、整理笔记、撰写文章。她的第一篇散文发表于由党在重庆主办的《群众》周刊上,文章记叙了抗大学员搬家的情景。文章的刊发大大激发了她的文学创作激情。

1938年11月,抗大成立了女生大队,毛泽东、贺龙、徐特立等领导同志出席成立大会。毛泽东作演讲时指出,全民族所有的人,不分男女老幼都受到帝国主义和封建势力的压迫,尤其仇恨日本帝国主义对妇女的侮辱。抗日不仅为求民族平等,而且要在抗日战争中求得妇女解放的地位平等。毛泽东鼓励大家,中华民族的责任不仅男同志应当承担,女同志也要承担。妇女要求解放,必须积极抗日,必须靠妇女自己努力争取权利。毛泽东的鼓励,给予了刘稚琳极大的鼓舞和鞭策,她感到更加充实,对自己的生活道路充满了希望。“这也进一步坚定了刘稚琳跟着共产党走,争取抗战最后胜利,在中国建立社会主义、共产主义的信念。”张琴说。

不久,刘稚琳光荣地加入了中国共产党。她经常把一些有关抗战的理论书籍和《延安颂》《延安谣》等歌曲寄给哥哥嫂嫂和友人。她写信安慰和鼓励亲人说,“我请求你们,从远处着想吧。只要我能在这里好好为事业奋斗,创造光辉的前途,又有什么可以担忧的呢?反过来说,我长期厮守在家里,做一个无用的人,虽然伴着你们,伴着母亲,又能使你们愉快么?我希望你们努力工作,努力干自己的事业,努力向上,努力于自己的前途。只有彼此的事业有所成就,才是快乐,才是安慰。”

以笔为枪 积极抗日

1938年底,刘稚琳从抗大毕业。怀揣着毛泽东同志题有“努力奋斗,再接再厉,光明就在前面”的毕业证书,刘稚琳同八路军总司令朱德的夫人康克清一道,随延安观察团,沿着川流不息的延河水,绕过巍巍挺立的清凉山,走过宽敞平坦的飞机场,踏上挺进敌后的遥遥征途。他们历时两个半月,途经陕西、山西、河北三省35个县,渡过黄河天险和水流湍急的汾河、滹沱河,翻越吕梁山、云中山、太行山的崇山峻岭,穿过敌后日伪军据点,通过日伪武装严密封锁的铁路线,行程2500余里,从陕北到达晋东南八路军总部。刘稚琳被分配到八路军前方部秘书处,兼开展根据地妇女工作,主编《妇女通讯》。为了提高通讯质量,她认真阅读每一篇来稿,仔细修改;对每一封读者来信,都热情地解答;自己还根据工作中掌握的材料,写了一篇8000字的有关妇女解放的理论文章。

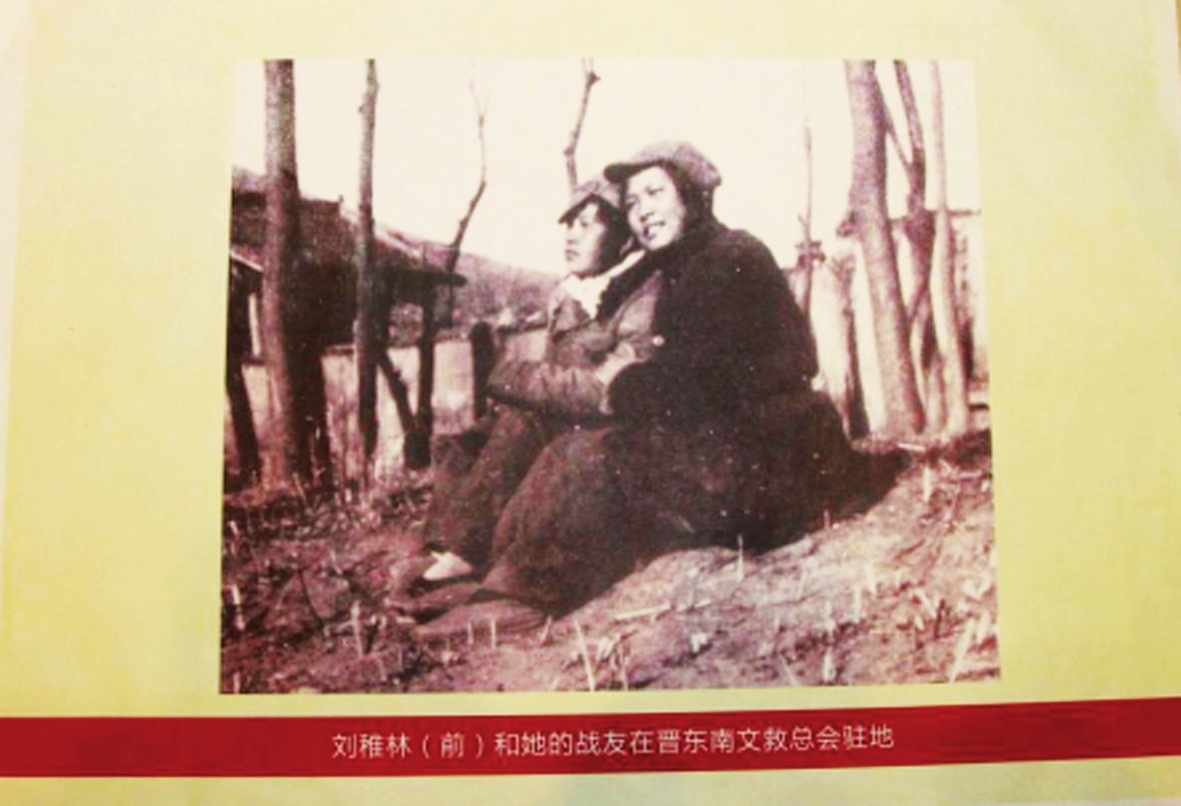

1939年9月,刘稚琳调任晋东南文化教育界救国总会任组织秘书,负责文化界的组织联络工作,参加筹办《华北文艺》《文化报》等报刊,积极动员文化界人士以笔作枪,团结一心,共同抗日。当时,新文化事业才刚创立,文救总会组织工作十分繁重,在物质条件极端困难的情况下,刘稚琳以艰苦奋斗、埋头苦干的工作精神,积极开展工作。为支持新文化事业,她还把家里寄给她的钱节约下来,支援组织编印反映抗日救亡活动的刊物《文化哨》以及群众爱看的街头墙头短诗。她积极配合文救总会组织部长陈默君深入工救总会、农救总会、青救总会、妇救总会组织稿件。1939年11月28日,中华全国文艺界抗敌协会晋东南分会在武乡下北漳村成立,成立大会在村中五龙庙的大院子召开。朱德总司令专程骑马踏雪赶来参加成立大会,并在会上作了重要指示。他指出:“我们广大敌后根据地面临日本帝国主义的军事进攻和文化侵略,必须在文武两条战线上奋起还击……”朱总司令的讲话让刘稚琳振奋不已,她决心以笔为枪,打击投降妥协路线,揭露日寇汉奸阴谋,捍卫抗战真理,为保卫中国文化而战。正当文救总会准备在太南、太岳、太北、冀西等地区开展文艺通讯员活动及出版文艺刊物时,国民党顽固派发动了第一次反共高潮,阎锡山在晋西发动“十二月事变”。因战事原因,八路军总部对文救总会的机构进行了调整,文救总会的组织工作基本都由刘稚琳承担下来。

1940年8月至11月期间,针对日本帝国主义的疯狂进攻、国民党反动派的妥协和国内一些人对抗战的悲观情绪,八路军在彭德怀副总司令领导下,进行了历史上著名的“百团大战”。为配合这一次战役,在文救总会工作的刘稚琳与其他同志一道深入各个地区,动员文化界人士共同抗日。有一次,她从武乡到桐峪去发展文救总会,由于连夜行军,到了驻地时,她的脚打满了血泡。医生在给她涂药时,发现她因严重缺乏维生素,10个趾甲已经掉了4个。医生警告她要加强营养、吃药、休息,但内心充满革命激情的刘稚琳哪里闲得下来,照样积极地忘我工作。在刘稚琳的努力下,各县的文救分会在很短时间就建立起来了,为百团大战取得决定性胜利,起到了宣传教育和思想动员的作用。

刘稚琳(前)和战友

遭敌围困 壮烈牺牲

1942年2月,日寇开始对山西的抗日力量总进攻,纠集3万余兵力,分五路向八路军总部进行报复性奔袭式的大扫荡,史称“二月大扫荡”。刘稚琳积极响应号召,立即投身到反扫荡战斗中。

5月上旬,敌人开始了第二轮总进攻。日寇这次进攻目标为太行山区,攻击重点是八路军前方总部驻地辽县麻田一带。日军出动兵力2.5万余人,第一军司令官岩松一雄把他的司令部由太原移驻长治,以便就近指挥。5月19日,日寇合击测鱼镇、黄北坪、浆水、将军墓一带,于24日控制了太行山在晋东南的最高峰峻极关(摩天岭)。在占领了根据地大部分地区后,日寇再集中力量,以麻田为总目标,做“向心大合击”。这时,日寇的总兵力有数万之众,而八路军总部只有三千余人。

由于敌我力量太悬殊,刘稚琳知道,接下来将有一场恶战,但她丝毫没有惧怕。25日,八路军总部终于突出重围。当天午夜,刘稚琳所在的八路军分队在下山准备突围时,遇见一股巡逻的日寇。刘稚琳面对日寇,怒不可遏,拿着手枪,骑着自己的战马,向日寇冲锋过去,不幸被日寇的子弹击中,壮烈牺牲,年仅25岁。

刘稚琳等人牺牲的噩耗传来,边区人民及文联的全体同志无不悲痛。1942年9月,八路军总部文联为刘稚琳举行了隆重的追悼会,宣布追认刘稚琳为革命烈士。刘稚琳烈士用生命践行了她在1939年6月23日写下的这句话:“我愿把自己锻炼成钢,锻炼成铁,锻炼成支持暴风雨的海燕。”

“又是春风吹白杨,朋侪痛已为国殇。犹记并肩趋战务,再难抵掌论文章。敌寇病魔双袭扰,生离死别两分张。于今捷报频传日,雄魄长留姓名香。”华北文化社同仁整理了刘稚琳等人的事迹并赋诗纪念。

绵阳日报社融媒体记者 刘毅 胥江 文/图(部分图片翻拍自党史资料)

编辑:谭鹏