聆听袁诗荛革命事迹

采访地点:

盐亭县袁诗荛烈士纪念馆

红色记忆:

袁诗荛,四川马克思主义宣传鼓动家

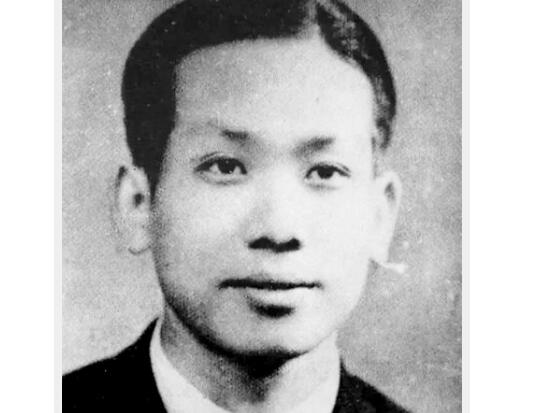

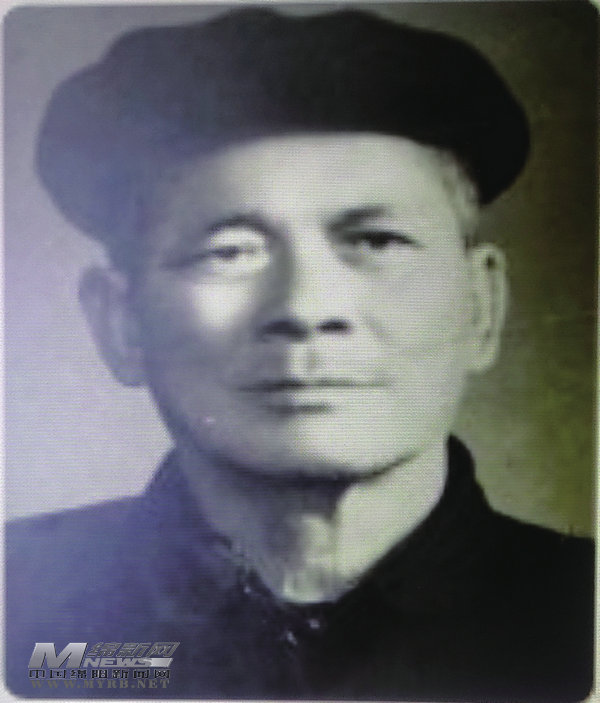

有的人一生虽然短暂,但英名传颂千秋,光辉形象永留人间,比如四川马克思主义宣传鼓动家袁诗荛。

学党史,知党恩,跟党走。自党史学习教育以来,一批批干部群众走进位于盐亭县岐伯镇的袁诗荛烈士纪念园,缅怀革命先烈,接受精神洗礼,追寻红色记忆,筑牢信仰之基。

这里庄严肃穆、气势恢宏,这里墓周柏树葱郁、山坡植被茂盛,这里是绵阳市党性教育基地和党史教育基地。

袁诗荛烈士墓

追忆红色故事 传承革命精神

袁诗荛烈士是杰出的革命宣传鼓动家,四川大地上,到处都留下了他为革命而奔走的足迹。他是四川学生运动的著名领袖,是传播马克思主义的革命先驱。他领导过四川“五四”运动,创办系列进步刊物,推动了四川教育事业发展,培育了一大批优秀革命青年。

时光,总是在一些特殊的节点,印刻一段段刻骨铭心的记忆。

1897年5月,袁诗荛出生于盐亭县岐伯镇龙顾村一个贫困农民家庭,18岁考进遂宁省立第三师范学校。后来,他投笔从戎,融入革命浪潮,成为一名反袁战士。1917年,袁诗荛考入国立成都高等师范学校,其刻苦用功,享誉校园。

1919年5月4日,北京学生爱国运动的风暴拉开了中国新民主主义革命的序幕。当“五四”运动的消息传到成都,袁诗荛在食堂向同学们宣读了川报上的有关报道,大家激情满怀,热烈讨论,食堂立刻变成响应北京学生爱国运动的会场。

为了做好四川马克思主义宣传鼓动工作,袁诗荛于1920年5月23日创办了四川学生联合会的机关报《四川学生潮》。《四川学生潮》旗帜鲜明,风靡一时,影响远在其他进步刊物之上,尤其是袁诗荛的文章,笔锋犀利,直指反动营垒。

1925年,袁诗荛回盐亭县担任教育局长。他创办了国民师范学校和初级中学,亲自兼任校长。为广泛宣传革命精神,袁诗荛办起了油印刊物《牖觉报》。文体采用白话文和顺口溜,内容针对现实,反对帝国主义、封建军阀、苛捐杂税和土豪劣绅,报纸张贴在茶馆酒肆、城郊路口,并在城乡各场散发,起到了很大的宣传作用。

1927年3月,袁诗荛来到潼川(即三台),积极宣传马列主义,为三台党组织的建立和发展播下了革命种子。1927年秋,中共四川省委调袁诗荛到成都担任中共川西特委委员兼宣传部长,袁诗荛的公开身份是成都师范大学附属中学教务主任,他把讲台当作宣传马克思主义的重要阵地。1928年2月,袁诗荛英勇就义,年仅30岁。

在袁诗荛等革命烈士的精神鼓舞下,盐亭革命者前赴后继开展了一系列革命活动。袁诗荛烈士纪念馆内,为盐亭革命和建设赴汤蹈火的300余名烈士的名字赫然在目。

袁诗荛烈士纪念馆

铭记光辉历史 见证发展变化

袁诗荛烈士纪念园占地面积4000余平方米,由烈士墓、烈士母亲墓、纪念碑、宣誓墙、纪念馆、摩崖石刻和400米步游道等组成。

走进200平方米的袁诗荛烈士纪念馆,首先映入眼帘的是袁诗荛烈士的雕像,从雕像可以看出他眉宇间的浩然正气、不屈不挠的斗争精神。而脚下的时间轴,就是袁诗荛30年的人生足迹,跟着“轨迹”回顾烈士曾经的峥嵘岁月,感受抛头颅洒热血的革命精神力量。

整个纪念馆分为5个篇章,分别讲述袁诗荛烈士少年时期和虚心求学的故事、大学时代和领导学运的点滴、激烈的革命斗争、面对死亡依然坚守信仰、不懈斗争等。最后,讲述英雄的盐亭儿女为今日美好盐亭所作出的牺牲,同时呈现盐亭政治、经济、文化和生活的繁荣与成就。

在我市深入开展党史学习教育中,不少干部群众走进袁诗荛烈士纪念园缅怀革命先烈,接受精神洗礼。在烈士纪念碑前,来自市农科院的党员们整齐列队,向烈士雕像鞠躬、默哀,重温入党誓词。在讲解员的带领下,参观烈士纪念馆,看物件、拍图片、听解说,全方位了解烈士生平。

“我们怀着激动的心情瞻仰袁诗荛烈士,他坚定信念,为共产主义事业奋斗,值得我们尊重和永远学习。”市农科院党委书记刘宗勇说,“我们要学习先烈们执着追求的革命精神,并将这种精神用于工作中,坚守科技报国初心,聚焦科技创新、人才支撑、现代农业发展等,为全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳作出新贡献。”

纪念园外不远处,岐伯镇龙顾村村民谢斌修建了一栋房子,开了农家乐和超市,为到纪念园的参观者和周边村民提供方便。“我们在纪念园附近,耳濡目染,也受到了袁诗荛烈士精神的熏陶,希望能为家乡发展做些贡献。”谢斌告诉记者。

说起这些年村镇的发展变化,在龙顾村生活了70多年的袁思静感触颇深。“没有共产党就没有新中国,感谢党和政府,让我们老百姓的生活发生了翻天覆地的变化,老有所养、病有所医、学有所教。”袁思静说,“特别是现在的交通简直方便得很,车子都能直接开到家门口,村里产业也发展得越来越好,村民的腰包越来越鼓。”

袁诗荛书写的《龙顾井记》

记者手记

红色精神激励后人奋勇向前

沿着一条条蜿蜒的山路径直而上,便进入盐亭县岐伯镇境内,在一片参天柏树掩映下,袁诗荛烈士纪念园显得庄重肃穆。

这里已成为开展爱国主义教育的重要场所。如今,越来越多的人来到这片红色热土,缅怀革命先烈,传承红色精神。

“龙顾井记”石刻、袁诗荛烈士故居、古廊桥……在岐伯镇,一个个革命遗迹和历史文物彰显着古老文化,红色基因代代相传。红色精神激励着盐亭儿女担当作为开拓创新,也激励着不少参观者奋勇向前,大家纷纷表示,要以先烈的英雄事迹为榜样,铭记历史,不断激发爱国激情,以更加饱满的精神状态投入到工作中。

“岐伯镇是盐亭中药材种植大镇,这里具有得天独厚的中药材种植环境,种植了很多原生药材。”岐伯镇干部告诉记者,四川省中医药高等专科学校在这里建立了中医药文化教育基地。

依托岐伯中医药文化资源,充分利用各项政策,岐伯镇采取“公司+合作社+党支部+农户”模式,引进经营主体发展桔梗、丹参、吴茱萸、白芷、天冬、艾叶等中药材种植,并不断扩大种植规模,中药材产业发展稳中有进。去年,累计中药材种植面积达3000余亩,产值1355.3万元。

在当地举办的文旅活动中,村民们忙着展示自家优质的中药材,吸引各方客商纷至沓来,感受岐伯镇的中医药文化,推动乡村旅游产业蓬勃发展。

盐亭是“医圣”岐伯的故里,拥有厚重的中医药文化底蕴和悠久的中医药历史,境内野生中药材种类达1700余种,素有“天然药谷”之称。

这些年,深入实施“产业兴盐”战略的盐亭,项目投资高歌猛进,基础设施日趋完善,城乡建设突飞猛进,民生福祉节节攀升。

(绵阳日报社融媒体记者 刘毅 黄小芹 任明勇 文/图)

编辑:谭鹏