王右木烈士革命事迹陈列馆

王右木纪念馆内的塑像和事迹介绍

在王右木塑像前重温入党誓词

开栏语

为庆祝中国共产党成立100周年,绵阳日报社策划推出了“追寻红色记忆筑牢信仰之基”大型主题采访活动,采访团记者通过蹲点式调研采访的形式,深入基层一线,探访重要红色历史资源,讲述红色故事、传承红色基因,重温红色记忆,接受精神洗礼,筑牢信仰之基。

这段时间里,20个采访小组奔赴我市20个党史教育场馆和红色遗址,沿着先烈的足迹,追寻红色故事,了解红色遗址所在地的发展变化。今日起,本报刊发系列报道,为广大读者呈现鲜活、独特、有温度的绵阳“红色故事”,全景式展示中国共产党成立100年来的绵阳巨变。

采访地点:

江油王右木纪念园

红色记忆:

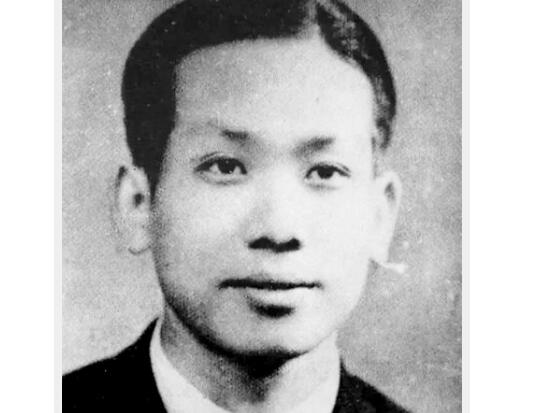

王右木,是四川马克思主义传播先驱者、四川党团组织创建者

□绵阳日报社融媒体记者刘毅胥江实习记者 周钰 文/图

在绵阳,这片流淌着红色血液的土地上,有着许多的动人故事和难忘印记。走进江油市武都镇王右木纪念园里,创办四川首个“马克思读书会”、开办四川首个专门宣传马克思主义的报纸、成立社会主义青年团成都地方执行委员会、创办中国共产党成都独立小组……一件件王右木生平事迹的相关资料都得到完整展示,它们透过历史烟尘,熠熠生辉。

薪火传承武都从未忘记先辈的艰辛和荣光

“是马列先驱星火燎原歌昂易水,为青年向导朝阳鸣凤响彻人声。”王右木纪念园大门的楹联是烈士短暂而伟大一生的写照。

如今,王右木纪念园成为党史学习教育红色基地。“我志愿加入中国共产党,拥护党的纲领,遵守党的章程……”在王右木纪念园内回响着铿锵有力的入党誓词,来自各地的党员参观者们精神饱满,握紧拳头,庄严宣誓。

为使慕名而来的参观者能够更深刻感受王右木身上所散发的“大无畏”爱国精神,2021年2月25日,王右木纪念园进行了改造升级,其中,王右木广场进行了绿化和路面改造,馆内展厅和“薪火永继”厅进行重新布展。“省委、市委对王右木纪念馆十分重视,四川大学也为我们捐赠了史料。经过不断挖掘,我们在俄罗斯发现了关于王右木生平故事的一些历史背景。”王右木纪念园主任王良秋说,“现在,我们在展厅中加入了王右木生活时期的一些故事,内容更加详实,希望前来参观的人能更有体会。”王良秋介绍,在中国共产党成立100周年之际,为更好地传承初心使命,江油市正在筹建江油革命历史展览馆,将其作为江油党建的重要抓手,而王右木革命事迹陈列馆将是其中一个重要展区。

在窦圌山脚下,有一个依山而建、傍水而立的小镇,名为武都镇。走进这座沉淀了千百年的小镇,犹如漫步在旧时光里,白墙青瓦、翘角飞檐、青砖古街、木梁阁楼,古诗词中的幽雅意境,都能在这里真切地感受到。近年来,武都镇先后被评为“全国小城镇建设试点镇”“全国重点镇”“全国发展改革试点镇”“全国乡镇企业示范区”“全国文明村镇”“四川省百镇建设试点镇”。走在

武都镇用石板铺砌的街道,沿街两旁的店铺至今仍保存着长木板的门面,依稀可见老江油旧县城的痕迹。街上的旧巷很深,小巷里看似冷清安静,里面却是历史和地方文化的凝聚地。多年来,由于公共设施齐全,环境宜人,许多退休老人放弃了繁华的大城市生活,爱上了犹如陶渊明笔下“世外桃源”的武都,在这里颐养天年。

“家乡的发展越来越好,返乡创业是我最好的选择。”武都居民罗小虎告诉记者,“我在外打工多年,可只有家乡才能给予我归属感。”现在,越来越多的年轻人选择留在武都,陪伴他们的家乡一同成长。罗小虎开办的茶馆就在王右木纪念馆附近,“我们现在的美好幸福生活,就是许许多多同王右木一样的革命先辈和中国共产党创造的,我们必须珍惜,必须创造更好的生活!”

在党的领导下,武都镇严格落实国家各项方针政策,发展镇村经济、文化和社会事业。除攀长钢四区外,还有江油红狮、重鑫特冶、兴伟塑业、长山、长联、武都电站等20户规模企业和一大批小微企业扎根在此,提供就业岗位近1.2万个。2020年,全镇税收收入1.48亿元,实现全年规模工业总产值39.55亿元,实现固定资产投资3.92亿元,实现限额以上社消零总额7001万元,实现农村居民人均可支配收入22589元。

红色事迹

传播马克思主义思想播撒革命火种

王右木是四川马克思主义运动先驱,四川的党、团组织创始人。

1887年,王右木出生于今江油市武都镇,四岁便启蒙读书,在少幼时代接受了中国传统文化教育,萌生了爱国为民的士子情怀。

王右木出生时,父母原打算把他抱给他的舅父作养子,但大哥王初龄当即劝阻,表示自己愿意承担弟弟的养育之责。王初龄是一名秀才,在他的文化熏陶和立宪改良主义思想的深刻影响下,王右木立志富强国家、昌盛民族。1914年,王右木从四川通省师范学堂毕业,考取了日本公派留学。他与大哥感情颇好,赴日留学也得到了大哥的资助。在日本、成都读书期间,王右木均与大哥有书信往来。

在日本,王右木结识了李大钊等中国先进知识分子,参加了李大钊创办的“神州学会”。当时,马克思、恩格斯著作在日本已较为流传,王右木如饥似渴般地阅读马克思主义理论书刊,对马克思主义的信仰更加坚定。1918年秋,王右木从明治大学毕业回国后,受聘于成都高等师范学堂,也就是四川大学前身。当时,王右木任学监,兼授经济学和日文,大部分的收入用于宣传马克思主义思想、办报等。1920年底,王右木在成都组织“马克思读书会”,吸收平武的张秀熟、梓潼的裴紫琚、江油的姚次恭等参加。当时学习资料比较缺乏,王右木自费订购了《新青年》《觉悟》《东方杂志》等进步刊物,还手抄、油印《共产党宣言》供会员学习,并亲自给会员讲解。

走上革命道路后,王右木却与大哥渐行渐远。王右木大哥希望他到军阀政府从政,这与王右木意见相左。坚持马克思主义革命思想的王右木,选择了与大哥分家。

1922年2月,王右木创办四川第一个宣传马克思主义的刊物《人声》报。在发刊词中,他旗帜鲜明地宣示:直接以马克思的基本要义,解释社会上的一切问题。1923年10月,王右木选拔了一批团员优秀分子先后转为共产党员,组成了中国共产党在四川的最早组织——中共成都独立小组。同年冬天,中共中央正式任命王右木任成都党组织书记。1924年2月,王右木利用担任军阀杨森办的《甲子日刊》总编辑之便,运用马克思主义斗争策略,巧妙地利用杨森“建设新四川”的口号,发表大量革命文章,反对军阀混战,主张还政于民,揭露帝国主义和现实社会的罪恶,颂扬十月革命,介绍新生社会主义制度。同时,在党的领导下,王右木曾与军阀展开公开斗争,他的革命行为激怒了军阀,杨森下令停办《甲子日刊》。

由于王右木在学生、工人及群众中具有很高的威望,极富鼓动力和号召力,杨森试图以“军部督办署高等顾问”和丰厚的金钱为诱饵,意欲拉拢王右木,杨森对他说:“请来共理川事”。但王右木深知杨森不怀好意,对妻子说:“杨森想用高官厚禄收买我,简直是痴心妄想,我和他的信仰、主张是水火不相容的,我怎么能去做他的官!”直到1924年遇害,王右木始终没有停止对真理的探索——当时,他正从广东出发返川,沿途进行社会考察和革命宣传,行至贵州土城至四川泸州段不幸牺牲,年仅37岁。

思想犹如一粒火种,一经播撒,便点燃真理之光,穿透星夜,照亮征程。王右木牺牲后,他播撒的革命种子仍在发芽成长——王右木在成都执教期间,许多进步学生受其影响参加了“马克思读书会”,如王右木的学生、后来成为绵阳地方党组织创始人之一的张秀熟等。

1952年7月18日,毛泽东主席为王右木亲属签发了“光荣纪念证”证书,以此褒奖他为中国革命胜利所作出的贡献。

记者手记

信仰的力量让我们开拓奋进

近日,绵阳日报社“追寻红色记忆筑牢信仰之基”大型主题采访活动走进江油市武都镇,深入了解王右木烈士的生平事迹。采访组参观纪念馆、采访见证人、走访重大历史事件发生地……每一天,都在行进中接受着党史教育。

随着采访的深入,大量的受访者为我们还原了烈士的红色足迹。面对军阀混战、社会动荡,王右木毫不畏惧、英勇斗争,为推动民族解放事业披荆斩棘,奠定了四川无产阶级革命事业的基础,献出了全部心血和宝贵的生命。

对信仰的坚守,才让王右木如此坚定、顽强;对党的无限忠诚,才使得王右木舍弃小我,投身革命大业。在行进中,当我们和历史近距离接触,甚至伸手就能触摸到革命先辈留下的痕迹时,书本上学到的党史知识更加清晰。“学史增信”,此刻也有了更深刻的体悟。

思想犹如一粒火种,一经播撒,便点燃真理之光,穿透星夜,照亮征程。王右木的故事,让每一位深入了解的人都由衷对其致以崇高的敬意。“不辜负先辈所期”——正是这片热土的人民踏实奋斗、诚信正直的信仰支撑。

主题采访活动让我们感受到了信仰的力量,也让与革命先辈有着同样信仰的我们,变得更加自信、更加坚定。

编辑:李志